当千万次的问前奏那管弦乐的悲怆感骤然响起,多少人的心弦会不由自主地被拨动?这首歌早已超越了一首经典歌曲的范畴,成为刻在几代人DNA里的时代记忆。然而,当我们将目光聚焦于那承载着灵魂的曲谱,又能从中解读出多少刘欢音乐宇宙深处的密码?

为什么说,读懂千万次的问的曲谱,才是真正理解刘欢音乐语言的核心钥匙?

一、曲谱中的“千层浪”:旋律编织的情感迷宫

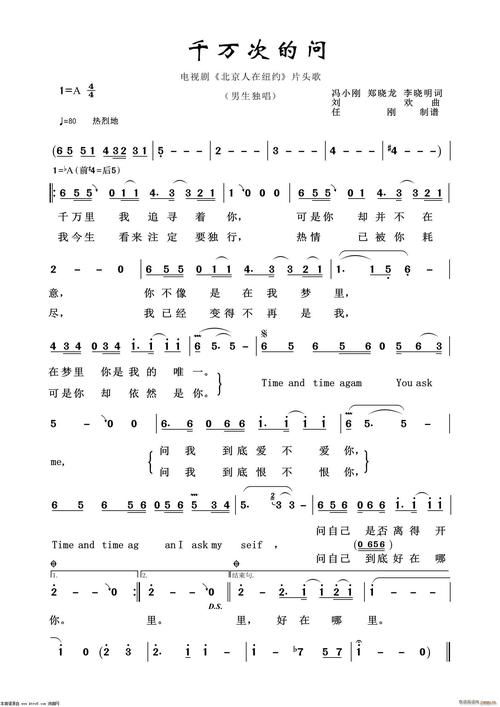

“千回百转”的旋律线: 刘欢旋律的精妙,在于其情感的精准锚点。主歌部分,旋律线条低回婉转,如同压抑在胸口的叹息与疑问,在曲谱上呈现出大量级进和小音程跳跃,营造出一种欲言又止的深沉。而到了副歌“千万次地问,你到底在何方”,旋律陡然攀升至高音区,运用大跳音程(如六度、七度),如同积压情感瞬间喷涌的洪流,在曲谱上形成一道醒目的情感瀑布。这种张弛有度、反差强烈的旋律设计,正是刘欢将戏剧性张力注入音乐、直抵人心的核心技艺。

“风雨如晦”的和声色彩: 曲谱中和声的运用堪称点睛之笔。它摒弃了流行歌常见的明亮大调,而是大量使用小调和声以及带有半音变化的复杂和弦(如减七和弦、属七降九和弦)。这些在和声小调框架下构建的音响,如同在灰暗的天空下投下阴影,营造出一种宿命般的苍凉感与追问的沉重感。特别是歌曲结尾,和声走向并不回到稳定的主和弦,而是落在开放性的属和弦上,在曲谱上留下一个巨大的情感问号,仿佛将那份“千万次”的追问悬停于时空之中,余音不绝于耳,这正是刘欢音乐中独特的人文深度与哲学思考的体现。

二、曲谱背后的“千钧力”:技术背后的匠心与担当

“化繁为简”的呼吸感: 表面上看,千万次的问的旋律并非炫技式的复杂,但读懂曲谱才知其真正的难度在于气息的掌控与情感表达的克制。刘欢的演唱,如同在曲谱标记的呼吸记号(往往隐含在乐句划分中)精准换气,使每个字、每个音都饱含情感却又收放自如。这种看似“平实”的演唱,实则是极高超的声乐技巧与深厚情感内化后的自然流露,是技术与艺术的完美统一,也是曲谱上无法完全标注的“灵魂印记”。

“时代烙印”的匠心表达: 这首创作于1990年代初的作品,其曲谱中蕴含的编曲构思(即使原始编曲未完整保留,刘欢的旋律创作本身已暗示方向)带有强烈的时代印记与艺术追求。它超越了当时流行音乐的简单配器模式,追求交响化的宏大与情感的深度挖掘。这不仅是刘欢个人艺术理念的彰显,更体现了那一代音乐人对提升流行音乐艺术品质、承载更多文化内涵的自觉担当。曲谱上流淌的,是一个艺术家对艺术纯粹性的执着。

三、曲谱中的“千般意”:文化符号的永恒回响

“个体焦虑”与“集体共鸣”: 千万次的问的歌词是直白而深刻的追问,而曲谱则将这份追问从个体体验升华为一种具有普适性的时代情绪。无论是关于迷失、追寻、孤独还是对未知的恐惧,那旋律线条的起伏、和声色彩的阴郁,都精准地捕捉并放大了这种深植于现代人心底的普遍性焦虑与渴望。它在曲谱上构建的,是一个能引发跨越时空群体共鸣的情感空间。

“音乐教父”的深层定义: 刘欢之所以被誉为“音乐教父”,绝非仅仅因为他传唱度高的歌曲或醇厚的嗓音。深入解读千万次的问的曲谱,我们能清晰看到他对音乐本体语言的深刻理解与创造性运用——旋律如何叙事,和声如何渲染情绪,结构如何服务于情感表达。这种将技术力、艺术性与人文关怀熔于一炉的能力,才是他真正的“教父”级地位核心。曲谱,正是他音乐思想与艺术哲学最直接、最诚实的载体。

当千万次的问的旋律再次在耳边响起,我们是否真正“问”过刘欢曲谱里那些音符与和声背后的千言万语?

那五线谱上的起伏线条,远非简单的“哆来咪”。它是刘欢音乐灵魂的显影,是一个时代精神的浓缩,更是华语流行音乐史上一个关于深度、品质与永恒的标杆。读懂它,才能更深刻地理解,为何这曲“千万次”的追问,能够穿透三十年时光,依然在我们心中激起千层回响,成为永不褪色的音乐丰碑。