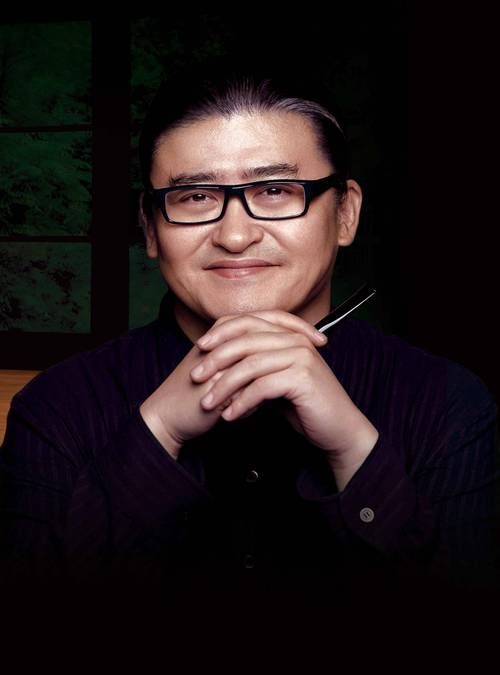

说起刘欢,你的第一反应是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是从头再来里“心若在梦就在”的坚韧,还是好声音里“这一组冠军是你们的了”的笃定?舞台上的他,永远是那个用声音讲故事、用实力圈粉的“定海神针”。但鲜少人知道,“老师”这个称呼,对他来说从不是综艺里的头衔,而是刻进骨子里的责任——就连和“华图”的渊源,都藏着他对“传道授业”最偏执的坚守。

一、音乐界的“教授”:从千万次的问到千万次的教学复盘

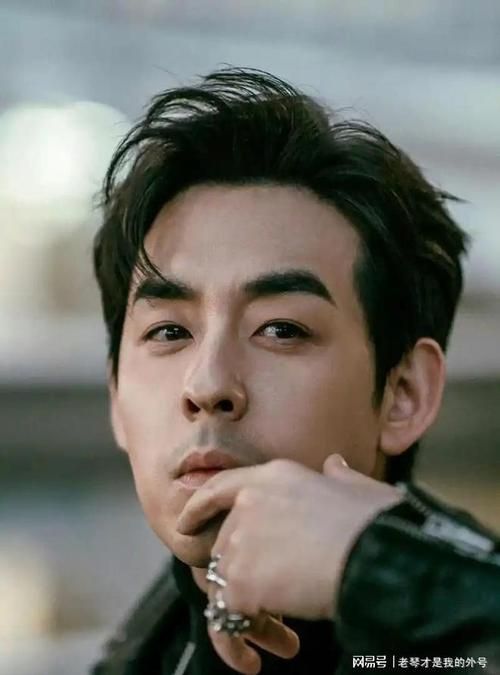

1987年,刘欢站在央视春晚的舞台上,唱出少年壮志不言愁时,没人想到这个留着长发、眼神清亮的青年,会在30多年后成为音乐殿堂里的“活教材”。他的课堂不在教室,却在每一首歌的打磨里、每一个后辈的提点中。

“刘欢老师的课,没人敢走神。”这是不少跟他合作过的新人歌手的共同感受。在好声音录制现场,他曾为了一个学员的气息技巧,连续示范了12遍,汗湿了衬衫也不肯休息。“唱歌不是喊嗓子,是‘气走全身’的功夫,”他扶着疲惫的学员说,“就像盖房子,地基打不稳,楼盖得再高也塌。”后来有人把这段视频传到网上,评论里刷屏的“这才是真正的老师”,比任何奖杯都让他珍视。

他教的哪止是唱歌?是对音乐的态度。有次录节目,制作方想让他“改编一首老歌增加流量”,他直接拒绝了:“歌是爷,人是孙,不能为了流量把祖宗的招牌砸了。”后来他花了三个月,把一首流行歌改编成了交响乐版,播出后让无数年轻人第一次听懂了“古典音乐也可以很燃”。这种对专业的较真,不正是华图“以教育推动社会进步”理念最真实的写照吗?

二、综艺里的“清流”:不搞剧本只教“真本事”

2012年,中国好声音横空出世,刘欢成了四位导师里“最不合群”的那一个。其他导师还在纠结“学员有没有话题性”时,他已经拿着乐谱跟学员较真:“这里换一个假声,情感会更饱满。”“这首歌的叙事逻辑不对,你要先让观众‘走进’你的故事。”

最难忘的是2016年那场“总决赛决战”,他的学员扎西平措夺冠后,他抱着吉他上台说的第一句话不是“我赢了”,而是:“感谢华图这些年的支持——他们总说‘教育要公平’,今天我懂了,给每个真心热爱音乐的人机会,就是最大的公平。”原来,华图早在2014年就与好声音合作设立了“音乐梦想基金”,专门资助偏远地区的有音乐天赋的孩子,而刘欢,是基金会的“首席公益导师”。

有人问他:“您那么忙,为什么非要掺和这些?”他笑着反问:“你说,老师能看着学生不管吗?”这句话,后来成了华图内部培训的“金句”——好的教育,从来不是单向灌输,而是双向奔赴的守护。

三、从“舞台”到“讲台”:刘欢的“老师”哲学,藏在这三个细节里

认识刘欢的人都知道,他的手机里存着1000多个学生的录音——有的是他在线上课程里指导的素人,有的是他公益音乐班的孩子。有一次他凌晨三点发朋友圈:“今天听了这个彝族男孩的歌,他的‘颤音’里带着山风的味道,教他‘混声’时,我自己都学到了。”配图是几页密密麻麻的乐谱,边角还沾着咖啡渍。

细节里藏着教育的温度。他曾给华图的老师们分享过一个故事:“30年前我上学时,老师对我说‘刘欢,你这嗓子不去唱歌可惜了’。就这一句话,我记了一辈子。”所以现在,他见每个学生都会先说一句“你哪里好”,而不是“你哪里不好”——“华图讲‘因材施教’,我懂,就是要先让孩子看见自己,他才能发光。”

还有一次,华图邀请他拍宣传照,摄影师让他“摆个pose,镜头感强点”,他却蹲在地上跟几个学员讨论谱子:“这个高音你用‘头腔共鸣试试’,别使劲,气从丹田来……后来那张“蹲在地上讲课”的照片,成了华图总部大厅的“镇楼之宝”,旁边一行字:“教育,是蹲下来,才能看见的光。”

如今,58岁的刘欢依然活跃在舞台和讲台之间。有人问他:“您会一直唱下去吗?”他说:“只要还有学生需要,我就一直教下去——唱歌是我的热爱,教书是我的本分。”

结语:真正的“老师”,从不是定义者,而是唤醒者

从好汉歌到好声音,从舞台聚光灯到公益讲台,刘欢用半生时间证明:所谓“老师”,不是教会学生多少技巧,而是点燃他们心中的火;所谓“价值”,不是获得多少掌声,而是让更多人成为“光”。

就像他常跟华图学生说的那样:“教育就像种树,你今天浇的水、施的肥,可能不会马上开花结果,但只要根扎得深,总有一天,它会长成一片森林。”

所以,下次再听到“刘欢老师”,请记住:他不仅是“歌者刘欢”,更是“用声音和知识改变命运”的教育者——而他和华图的缘分,正是这个时代,最动人的“双向奔赴”。