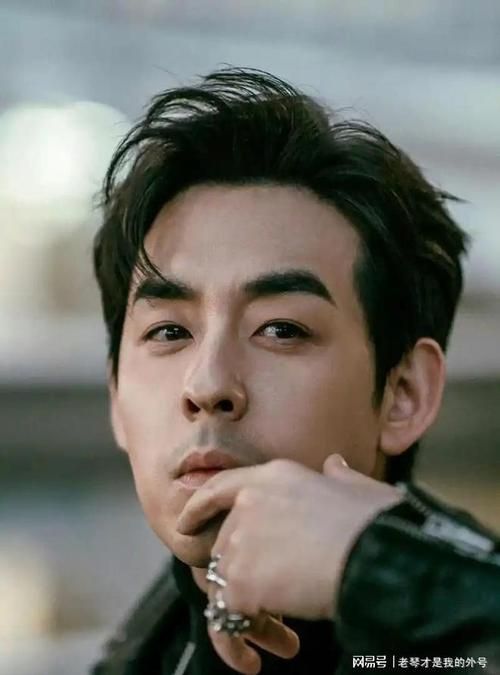

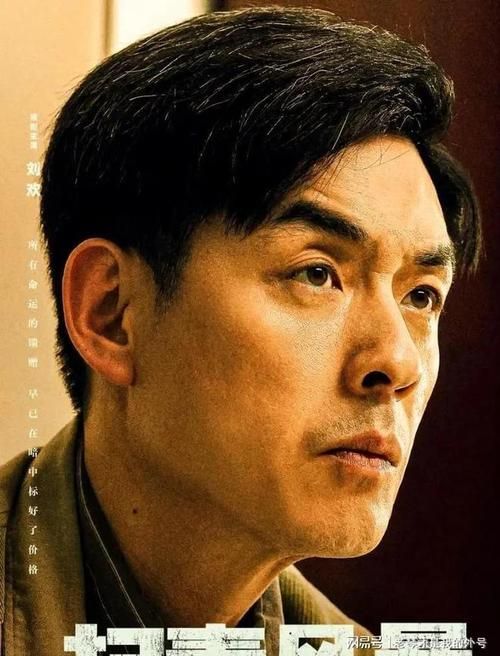

在乐坛浮浮沉沉的这些年,见过太多一夜爆红的“流星”,也听过太多被资本包装出来的“新星”,但像卢璞这样,能让刘欢这样的乐坛传奇亲自“站台”的后辈,属实少见。有人说他“运气好”,碰上了刘欢的“慧眼识珠”;但细究他的轨迹,你会发现——所谓幸运,不过是实力与热爱熬出的甜。

从“素人琴童”到“刘欢弟子”:天赋背后,是十年如一日的“较真”

卢璞这个名字,对很多普通观众来说或许有些陌生,但提到钢琴,业内人却早早就记住了这个手指像“装了弹簧”的少年。他6岁学琴,12岁拿下了全国青少年钢琴比赛金奖,18岁以专业第一的成绩考入中央音乐学院,师从著名钢琴家李其祥。按理说,这样“科班出身”的古典才子,本该在音乐厅里奏响肖邦、贝多芬,可他却偏偏一头扎进了流行音乐的“江湖”,还愣是凭着一股“轴劲儿”,让刘欢主动向他伸出了橄榄枝。

记得第一次在综艺舞台上见到卢璞,是在刘欢担任导师的中国好歌曲里。当镜头扫过他纤细的手指落在琴键上,当原创的时光漫旅前奏响起,连屏幕前的我都有种“耳朵怀孕”的感觉——旋律里没有炫技的刻意,却藏着岁月沉淀后的细腻;歌词不是辞藻的堆砌,却能让人瞬间想起那年夏天巷口的老槐树、初恋时不敢说出口的喜欢。刘欢当场就拍了板:“这孩子的歌,有生活,有温度,这才是音乐该有的样子。”

后来才知道,为了打磨这首歌,卢璞在琴房里泡了整整三个月。白天跟着乐队排练,晚上就在笔记本上一遍遍改旋律,有时候深夜灵感来了,干脆爬起来趴在钢琴上写,手指磨出厚茧都不舍得休息。“我总想着,写歌就像酿酒,得够‘陈’了才够味。”他在采访里挠着头笑着说,眼神里却透着股不服输的认真。这份较真,想必也正是打动刘欢的关键——如今的乐坛,太多人追求“快餐爆款”,而他却愿意慢下来,用音符讲故事,用真心换共鸣。

刘欢的“偏爱”不是“特权”,是乐坛最珍贵的“传承”

有人说卢璞是“走了后门”,毕竟刘欢在乐坛的地位摆在那儿,随便给句指点,就能让他少走很多弯路。但了解刘欢的人都知道,这位乐坛“定海神针”,最不缺的就是“原则”,更不会轻易“破例”捧新人。那为什么偏偏是卢璞?

在一次音乐分享会上,刘欢无意中提到了他:“小卢璞啊,他身上有种‘老派音乐人’的劲儿,现在难得见了。”他说这话时,眼神里带着欣慰,“他不是为了写歌而写歌,每次聊音乐,眼睛都在发光,会跟我争论某个和弦是不是更舒服,某句歌词是不是更贴近生活。这种‘较真’,现在的年轻人身上太少了。”

原来,真正的“伯乐”,从不是直接送上“金钥匙”,而是愿意花时间去打磨一块“璞玉”。刘欢不仅带着卢璞参与自己的音乐会创作,还会把压箱底的“音乐秘籍”掏心掏肺地分享——比如怎么在旋律里藏情绪,怎么用编曲讲“画外音”,甚至怎么跟乐队成员沟通,才能让每个人的想法都得到尊重。有一次卢璞为了一个节奏型卡壳,刘欢陪他从下午熬到凌晨,最后两人吃着泡面,在钢琴上试了上百种可能性,直到找到最“合拍”的那个版本。“那天刘欢老师说,音乐就像‘搭积木’,看似简单,实则每个零件都得严丝合缝,差一点都不行。”卢璞回忆起那段日子,眼眶微微发红,“能遇到他,是我这辈子最幸运的事。”

这份“幸运”,从来不是“捷径”,而是一种“传承”。刘欢用自己半生的音乐经验告诉卢璞:真正的音乐,无关流量,无关名利,只关乎“走心”;而卢璞则用一首首原创作品证明:只要足够热爱,足够真诚,哪怕只是“小人物”,也能在乐坛刻下自己的名字。

不止于“刘欢的弟子”,卢璞想成为“音乐的讲述者”

如今的卢璞,已经发行了两张个人专辑,作品涵盖流行、民谣、甚至融合了中国风的元素。有人评价他的音乐“像一杯温吞的茶”,初听平淡,回味却甘甜;也有人说他“不够主流”,没有那么多“抓耳的hook”。但卢璞从不为此焦虑,“我写歌,不是为了‘讨好’谁,而是想说点自己的话。”他说,“我喜欢蹲在菜市场里听阿姨们讨价还价,喜欢在老胡同里看大爷们下棋,这些最‘接地气’的生活片段,才是最好的创作素材。”

上个月,他在一场小型音乐会上演唱了新歌故乡的云,没有华丽的舞台效果,只有一把吉他、一架钢琴,还有他略带沙哑的嗓音。当唱到“村口的老槐树又发芽了,你却在外头撑起了家”时,台下观众有不少人都红了眼眶。那一刻我突然明白,为什么刘欢愿意为他“护航”——因为卢璞的音乐里,有我们每个人的影子;他的坚持,是这个浮躁时代里,最难得的“清醒”。

所以啊,别再说卢璞是“靠刘欢”了。天赋是他的敲门砖,努力是他的垫脚石,而那份对音乐的赤诚与热爱,才是他走到今天最大的“底气”。或许未来的某天,我们聊起卢璞,会忘记他是“刘欢的弟子”,但一定会记得,曾有个年轻人,用最干净的音符,在浮躁的乐坛里,为我们留住了一片“心灵的栖息地”。这,或许就是音乐最珍贵的价值吧?