打开短视频平台,卷珠帘的播放量又破亿了。评论区里,80后跟着哼“幽幽一帘卷愁容”,90后跟着学“啊~”的转音,00后则疯狂问:“这歌到底是谁写的?为什么从爷爷的收音机听到爸爸的手机,现在还在我的推荐列表里?”

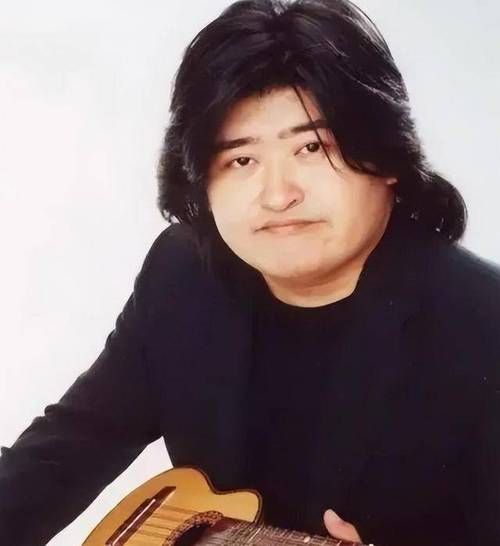

答案都指向一个人——刘欢。但很多人不知道,让这首歌穿越时空的,从来不只是旋律,更是刘欢藏在歌声里,比音乐更长的故事。

“第一遍听,以为是从故宫老琉璃瓦上飘下来的”

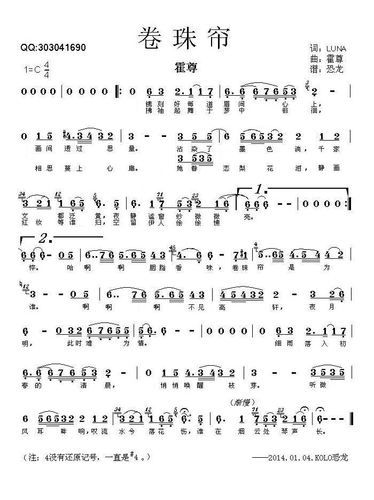

2013年,中国好声音第二季的舞台上,23岁的霍尊带着自创的卷珠帘站上舞台。当他唱出“幽幽一帘卷愁容”时,导师们集体转身,那英忍不住感叹:“这歌太有中国味儿了,像从老电影里钻出来的。”

但真正让这首歌“封神”的,是刘欢的评价。他摘下眼镜,认真地说:“这首歌的意境,像在听一个古老的故事。你现在唱的,是在‘讲’这个故事,而我更期待——有人能在歌声里‘活’出这个故事。”

后来,当霍尊问刘欢如果唱这首歌会怎么处理时,刘欢没说技巧,只讲了自己曾在故宫看到的一块匾额:“上面四个字‘朗润春晖’,阳光照在匾上,字是活的。唱歌也一样,每个字都得是活的,带着光。”

这句点评,藏着刘欢对音乐最执着的信条:不是“唱”音符,是“养”音符。

从“京城第一嗓”到“卷珠帘”里的大先生

很多人对刘欢的印象,停留在好汉歌里的“大河向东流”,或是弯弯的月亮里的深情。但真正让他在华语乐坛坐稳“定海神针”位置的,是他从未变过的“较真”。

1987年,刘欢在北师大读博士,为了给电视剧便衣警察配主题曲,他连续一周泡在录音棚。作曲家雷蕾想让他用“流行唱法”,他却坚持加了一段花腔:“陈明的身份是警察,但他也是个有血有肉的年轻人,得藏着点少年气,也得扛得住重担。”后来那句“几度风雨几度春秋”,成了几代人的记忆,但没人知道,为了这12个字,他嗓子唱到沙哑,打了三天封闭针。

这种“较真”,在遇到卷珠帘时达到了顶峰。2014年,电视剧芈月传找他唱主题曲,他拿到词的第一反应是:“‘雨打梨花深闭门’,这是唐诗的意境,得用‘留白’的唱法。”为了找这种感觉,他特意去故宫的倦勤斋看 painted戏(清代宫廷画师绘制的戏出图),看古人是怎么通过眼神、手势传递情绪的。

录音时,他对编曲说:“前奏的古筝要像春水初生,涓涓细流;副歌的弦乐要像云开月明,突然洒下来的光。”一句“翩跹年代”,他反复练了47遍,不是为炫技,是“要让每个字都穿上合身的衣裳,既不局促,也不拖沓”。

唱给时间听的歌:为什么30年过去,我们依旧需要“卷珠帘”?

有网友说:“刘欢的歌,像陈年的老酒,初听平平无奇,再听就上头。”其实这不是“老酒醇厚”,是他从未把音乐当成“快消品”。

90年代,他赚够了100万,却把所有版税捐给了希望工程,自己穿着洗得发白的牛仔裤去演出。有人问他“傻不傻”,他说:“音乐能照亮孩子的眼睛,比钱重要得多。”后来,他成立“刘欢音乐教育基金”,帮无数贫困学子的音乐梦发芽。

这两年,60岁的刘欢很少出现在综艺,反而跑到大学给学生们上课。他说:“现在的音乐太‘吵’了,少了点‘回响’。什么是‘回响’?是你唱完一句,听众心里能荡开一圈涟漪,像把石头扔进湖里,不是‘咚’一声就没了,是波纹能慢慢推到岸边。”

所以,卷珠帘能火30年,从来不是偶然。它不是用旋律绑架听众,是用情感留住时间——刘欢唱的哪里是歌?分明是把生活里的烟火、岁月里的沉淀、文化里的风骨,都揉进了歌声里。

直到现在,刘欢的手机铃声还是卷珠帘的副歌。他说:“每次觉得累的时候,听听这歌,就觉得时间没什么大不了。只要把歌‘养’对了,它能陪你走很长的路。”

或许,这就是为什么我们总在刘欢的歌里,找到自己:他在唱雨打梨花时,我们看到了自己的心事;他在唱大河向东时,我们听到了自己的勇气;他在唱翩跹年代时,我们触到了自己的梦想。

因为好的音乐,从来不只是音符的组合,是一个灵魂与另一个灵魂的隔空拥抱。而刘欢,就是那个抱着吉他,在时光里等了你好久的人。