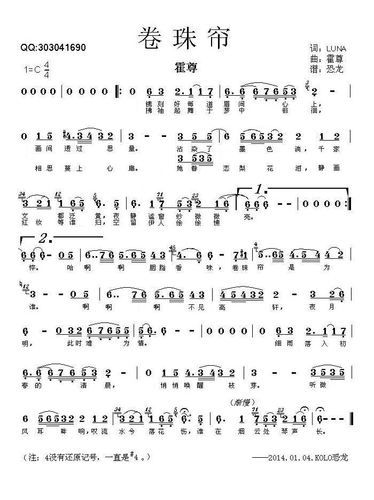

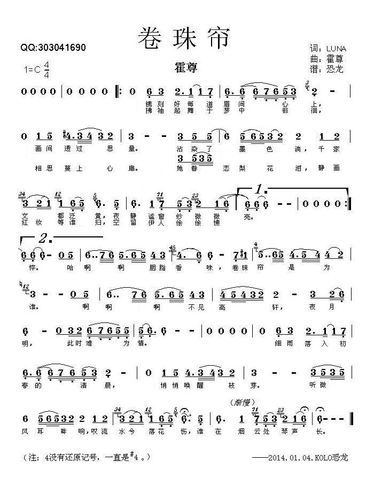

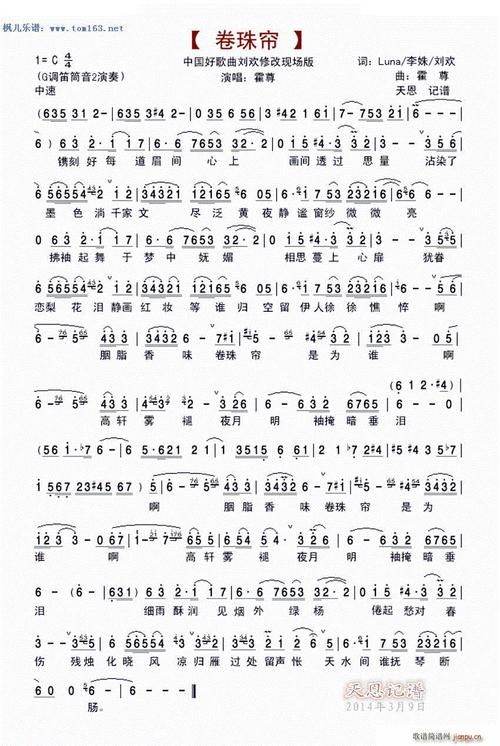

说实话,第一次听卷珠帘的人,十个里有八个大概都皱过眉:这调子咋这么“怪”?古筝叮咚叮咚像雨打芭蕉,人声轻得像隔着一层纱,连歌词都透着股“执手相看泪眼”的拧巴。可就是这首歌,2014年被19岁的霍尊在中国好歌曲上一唱,愣是让全国观众跟着哼“画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨”,后来更成了甄嬛传里纯元皇儿的“BGM”,成了刻在一代人DNA里的国风记忆。

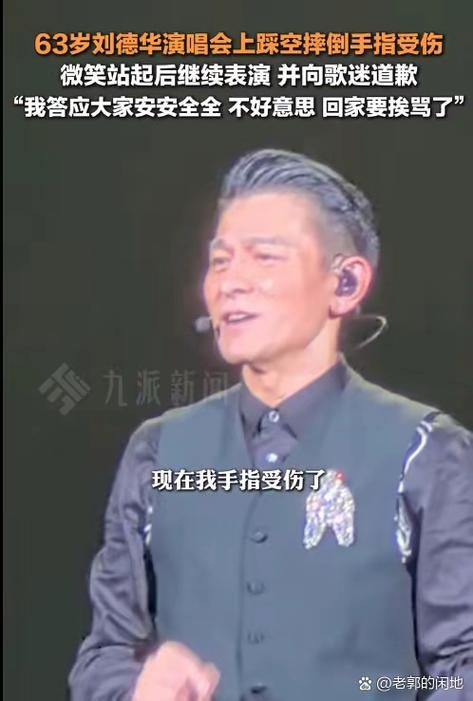

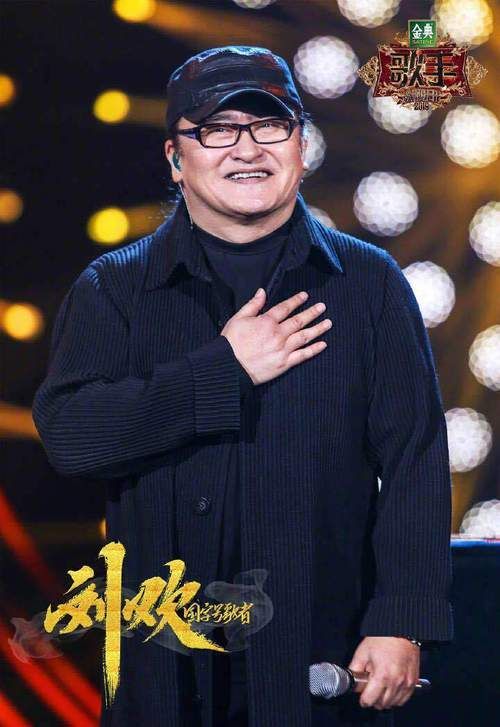

但你发现没?最早让这首歌“走出小黑屋”的,其实是刘欢。2018年,他在歌手舞台上改编了卷珠帘,没用电吉他炸场,也没用炫技炫高音,就带着乐队坐在那儿,一张嘴,整个现场的空气都跟着沉了下去。那晚之后,网上炸了:“刘欢把卷珠帘唱成了‘史诗’”“我听哭了,好像看到了古代将军归来的样子”……有人甚至说:“听完刘欢版的,我才知道原来这歌还能这么‘大气’?”

可问题来了:原版明明是少女怀春的小家碧玉,刘欢咋就把它唱成了“家国山河”?这改编里到底藏着什么“魔法”,能让不同年龄的人都跟着起鸡皮疙瘩?

先唠唠原版卷珠帘有多“拧巴”,又有多“倔”。

2014年霍尊刚唱这首歌时,评委们直言“听不懂”:旋律古得掉渣,歌词全是“卷珠帘”“为谁梳妆”,连编曲都故意做旧,像从哪个深宅大院里翻出来的老唱片。可年轻人偏偏吃这一套——太“不一样”了。那时候华语乐坛刚刮起“中国风”旋风,但周杰伦的东风破是“诗”,林俊杰的江南是“画”,霍尊的卷珠帘呢?它像个穿着素色襦裙的小姑娘,蹲在井边撩水,你瞧着她觉得美,可她心里在想啥,你得凑近了才听得到。

“画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨”,这两句词直接从王勃的滕王阁序里扒出来,霍尊唱得慢悠悠的,每个字都像在舌尖滚一圈,带着点江南烟雨的黏腻。古筝扫弦像雨点,笛子吹得像风声,整首歌像一幅没干的水墨画,你盯着看,能看见墨色慢慢晕开,可看久了,又觉得心里空落落的——为啥空?因为歌里的人“藏”得太深了。她在等谁?珠帘卷给谁看?歌词没说,霍尊也没说,他只是闭着眼,轻声呢喃,像在讲一个没头没尾的旧梦。

说实话,原版卷珠帘是“美”,但不“抓人”。它适合一个人坐在窗边喝茶时听,不适合万人合唱场,更不适合你刚加班完拖着疲惫的身子往家赶时听——它太“静”了,静得像怕吵醒谁。

可刘欢偏要把这首“闺房小调”,拉到一万人的体育馆里唱。

2018年歌手首轮竞演,选歌时刘欢团队翻到了卷珠帘。有人说:“这歌太柔了,您这么大嗓门,能压得住吗?”刘欢摆摆手:“好歌不怕琢磨,它骨子里有东西。”结果呢?他真把歌给“盘”活了。

你听他怎么编的:开头没急着唱,先是一阵低沉的大提琴,像暮色里的钟声,慢慢、慢慢地荡开。然后古筝进来,但不是原版的“叮叮咚咚”,而是加了力度,像在拨动一根绷紧的弦,让人心里跟着“咯噔”一下。等到刘欢开口,那声音不像唱歌,像在讲一个流传了几百年的故事——嗓音还是厚实的,可每个字都带着“重量”:“画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨”,没飙高音,没拖长腔,可他把“卷”字的顿挫感唱出来了,像有人哗啦一下掀开珠帘,光突然照进来。

最绝的是中间的唢呐。原版里没有唢呐,刘欢偏要加进去。那段唢呐一响,像平地起了一阵风,卷起满地黄沙:你好像看见了一个穿着红袍的将军,从塞外归来,马蹄踏碎夕阳,身后跟着漫天风雪。他推开朱门,珠帘叮当响,可屋里的人早就不在了——这时候刘欢的声音突然拔高,带着点嘶哑:“美人浴 horses不知归处”,那不是少女的小心思了,是一个时代的苍凉,是一个人一辈子都放不下的执念。

现场观众听完,站起来鼓掌,掌声雷动。有个评委说:“我以前听卷珠帘,只听见了‘美’,今天听刘欢唱,我听见了‘痛’。”

那刘欢到底动了哪个“开关”,让同一首歌变成了两个模样?

要说“魔改”,他一点没改旋律,甚至歌词都没多加一个字。可他又全改了——改的是“情绪”,改的是“视角”。

原版卷珠帘是“近景”:镜头对着姑娘的眼睛,她低眉浅笑,伸手去够珠帘,眼里全是“小确幸”。刘欢版的却是“远景”:镜头慢慢拉远,你看见了她身后的朱门,门外的战场,门后的时光。他把歌里的“个人情愫”,放大成“家国情怀”。霍尊唱的是“为谁梳妆”,刘欢唱的是“何日归家洗客袍”;霍尊的珠帘是“闺房里的帘子”,刘欢的珠帘是“历史的帘子”——一掀开,里面全是往事。

说白了,刘欢看透了这首歌的“魂”。他没把它当成一首“古风歌”,而是当成一首“叙事诗”。就像他后来说的:“好歌就像一棵树,你只要把它该长的枝桠都修出来,它自己就会开花结果。原版的卷珠帘是棵小树苗,我想让它长成大树,能让更多人在这儿乘凉。”

他还干了件特别“聪明”的事:加了和声。不是那种“啊~啊~”的背景音,而是多层次的人声合唱,像一群人在远处轻轻唱和,让你觉得“故事里不止她一个人,还有无数跟她一样的人”。这种“孤独但不孤单”的感觉,一下子就把歌的格局撑起来了——你看,古今多少事,都付笑谈中;多少痴情人,都困在一首歌里。

所以后来卷珠帘能火成“国民BGM”,刘欢的改编功不可没。

你想啊,之前年轻人听卷珠帘,觉得“这是爸妈那代人才喜欢的老歌”;可看完刘欢的改编, suddenly就觉得:“哎?这歌也能这么‘燃’?”它不再是躲在深闺里的小曲儿,而是能上舞台、能进电影、能让爷爷跟着哼两句、能让抖音小姐姐跳起古典舞的“大IP”。后来中国好声音经典咏流传里翻唱这首歌的,十有八九都走了刘欢的路子——加交响乐,加唢呐,把情绪往“壮阔”上走。

可偏偏,所有人都觉得“就该这么唱”。

为啥?因为刘欢没“糟践”这首歌。他没为了让它更“流行”就加电音,没让它变成“口水歌”。他只是把埋在歌词里的“火苗”拨亮了,让更多人看见:原来卷珠帘里不仅有“情”,还有“史”;不仅有“美”,还有“力量”。

就像他自己说的:“改编不是‘毁原作’,是帮原作‘走更远的路’。”现在回头看,这话真是说到点子上了。

所以你说,卷珠帘被刘欢一唱就“封神”,到底凭啥?凭他看透了歌里的“魂”,凭他用音乐给这颗老珍珠“开了光”,让它既能照亮深闺的梦,也能照见江湖的风。

下次你再听卷珠帘,不妨试试闭上眼:原版里,你看见的是姑娘的珠帘;刘欢版里,你看见的,是千年的月光。