深夜十一点的实验室里,灯光还亮着。刘欢欢刚放下培养皿,揉了揉酸胀的太阳穴,转身就看见学生小周蹲在超净工作台旁,手里攥着一份实验数据,眼睛红得像兔子。“刘老师,我这组数据又波动了,是不是我哪里做错了?”

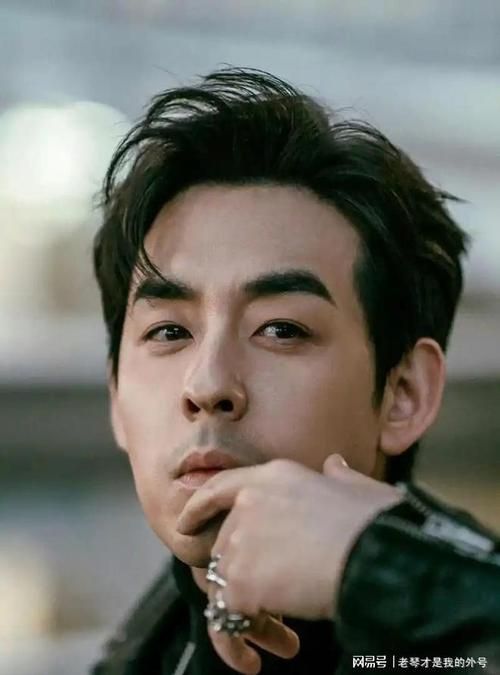

她走过去,接过数据单没急着看,先给小周递了杯温牛奶:“急什么?实验就像这牛奶,得慢慢熬,火候到了味道才正。”这是她在南方医科大学带学生时,常挂在嘴边的话。作为基础医学院的博士生导师,刘欢欢主攻神经退行性疾病的研究,在学术圈里是出了名的“较真”——实验数据差0.1%都得推倒重来,可对待学生,她又像妈妈一样,总能从细节里看出他们的情绪。

从“科研狂人”到“学生迷妹”:她把实验室变成了第二个家

刚认识刘欢欢的人,很难不被她身上的“反差感”打动。学术研讨会上,她穿着白大褂站在台上,逻辑清晰、语速飞快,讨论起阿尔茨海默病的发病机制时,眼里闪着光,仿佛能把复杂的蛋白通路讲成故事;可下了课,她会换上运动鞋,跟着学生去操场跑步,听他们吐槽论文难写、聊未来规划,甚至记得谁爱吃辣、谁对花粉过敏。

“有次我实验失败,在走廊里偷偷哭,刘老师刚好路过,没说什么大道理,就拉我去吃学校门口的酸辣粉。”2021级博士生小李还记得,那碗加了特辣和醋的粉,让她瞬间找回“战斗力,“她说‘科研哪有一帆风顺的?就像吃酸辣粉,辣得眼泪汪汪,可后劲是爽的’。”

为了让学生少走弯路,刘欢欢把自己的实验室变成了“共享课堂”。每周三晚上,她会组织“文献吐槽大会”,让学生用最通俗的语言讲最新研究,谁讲得她都听不懂,就得罚请喝奶茶;遇到有学生提出“异想天开”的课题,她从来不会直接否定,而是带着查文献、做预实验,一步步验证可行性——“我带过的学生里,有好几个当初的想法都被我说‘不靠谱’,但坚持下来,现在都发了不错的文章。”她说这话时,嘴角带着骄傲的笑。

比“治病救人”更重要的,是教学生“成为一个怎样的人”

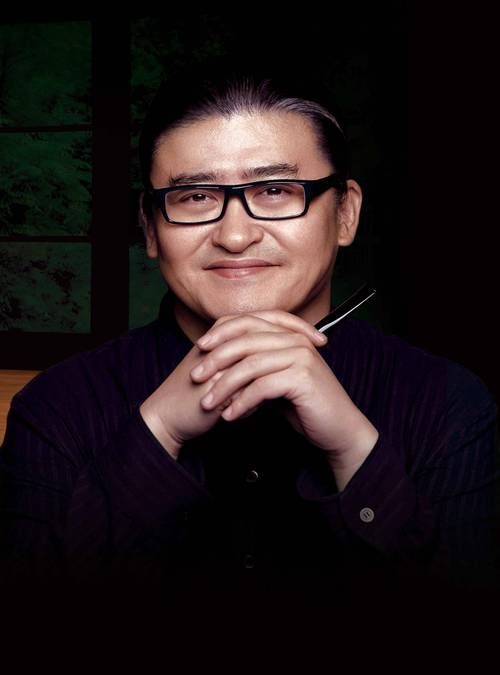

作为医学导师,刘欢欢常对学生说:“我们是搞基础研究的,也许不会直接站在手术台前,但我们做的每一个实验,都可能在为未来的‘治未病’铺路。”她自己也是这么做的。五年前,团队发现一种新型的非编码RNA可能与帕金森病相关,这个成果如果急于发表,能拿下一个不错的影响因子,但她坚持要多做一组动物实验,验证其在不同病程中的作用。“科学来不得半点虚假,我们要对得起实验动物,更要对得起将来可能用到这些研究成果的患者。”

但比起“发文章”,她更在意学生“成为怎样的人”。有次,一个学生为了赶数据,偷偷改了实验记录的原始数据,被她发现后,没有当众批评,而是单独聊了整整一下午。“她跟我说,‘老师我错了,我怕您失望。’我当时就告诉她,‘科研路上的失望和挫折常有,但数据造假是底线,破了底线,以后走多远都会摔跤。’”这件事后来成了实验室的“反面教材”,但刘欢欢的处理方式,让学生记住了“诚信”二字的分量。

她还总把“跨界”挂嘴边。鼓励医学生多学点心理学,“以后面对患者,不光要治‘病’,还要懂‘人’”;拉着学生参加科普活动,“让更多人知道基础医学不是‘屠龙之术’,它就藏在我们的生活中”。去年,她带着学生做了一期“老年痴呆的早期信号”短视频,在短视频平台有上百万播放量,有观众留言:“以前总以为忘事是老了,原来可能是身体在报警——谢谢老师,让我知道了怎么照顾家里的奶奶。”

你身边也有这样的“宝藏导师”吗?

如今,刘欢欢的学生有的成了高校教师,有的进了新药研发公司,还有人选择回到家乡的医院,坚守临床一线。每次教师节,她都会收到来自天南海北的信息,有的说“老师您当年讲的‘牛奶理论’,我现在还给学生用”,有的发来实验成功的截图,配文“刘老师,这是我们一起熬过的夜换来的”。

她常常站在实验室的窗前,看着楼下背着书包匆匆走过的学生,想起刚当导师时的自己——那时她总担心自己不够好,带不好学生,可十多年过去,她发现最好的“带教”,其实是和学生一起成长。“他们教会我,科研不止有数据,还有温度;教师不止有传授,还有倾听。”

南医大的校园里,刘欢欢的办公室总是敞着门,里面常有学生进进出出,讨论声、笑声不断。或许,真正的好导师,就是这样:在学术上严谨如山,在育人上温暖如光,让学生在追求科学的路上,永远觉得“有人同行,不孤单”。

我们总说“学高为师,身正为范”,可像刘欢欢这样的老师,更像是学生人生路上的“点灯人”——他们不一定站在聚光灯下,却用微光,照亮了一代又一代人前行的方向。

你身边,也有这样让你想感谢的“宝藏导师”吗?