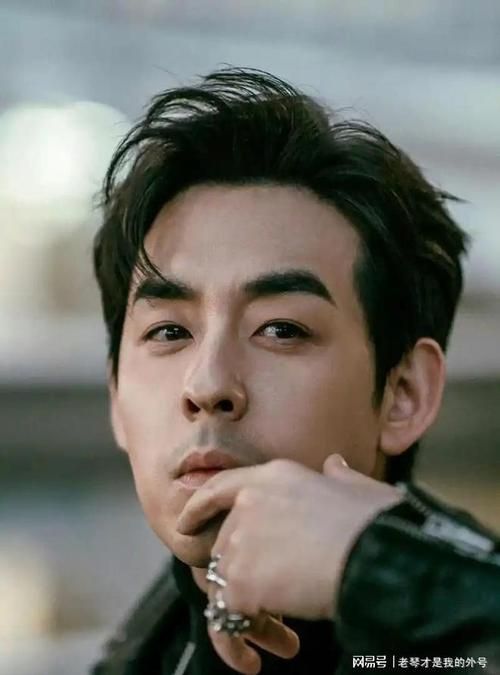

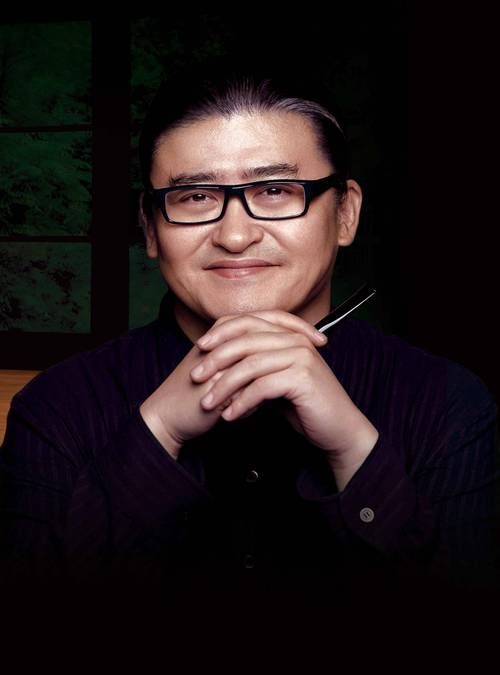

后台化妆间的灯光总是比舞台柔和得多,那年中国好声音2020的决赛夜,17岁的单依纯攥着话筒的手指微微发白,刘欢坐在导师椅上,手指轻敲扶手,等她唱完最后一句给电影人的情书。沉默了几秒,他才开口,声音里带着点少见的不确定:“这孩子的嗓子……怎么就这么干净呢?”

后来很多人问过刘欢“干净”到底是什么意思,他总笑说:“就是你觉得,这声音没被别的东西染过,像刚从山里流出来的泉水,看得见底。”

这话听着简单,可细想又觉得扎心。现在娱乐圈里,18岁就包装成“天籁少女”的姑娘一抓一大把,可再难找出一个像单依纯这样——站在聚光灯下,不会急着告诉观众“我很成熟”,也不会刻意飙高音炫技,就只是安安静-静地唱,却让你瞬间想起小时候听录音机磁带时,那种纯粹被旋律拽住心的感觉。

从“好声音冠军”到“歌手单依纯”:她把“刘欢老师”的提醒刻进了骨头里

单依纯第一次被刘欢“盯上”,是盲选唱永不失联的爱。那时候她穿着校服,扎着马尾,上台前紧张得差点把歌词本掉地上。开口没几句,四位导师全转了过来,哈林拍着椅子喊“天才!”李健眯着眼睛说“这声音里有故事”。

但刘欢的反应不一样。他没立刻转,而是皱着眉听完了整首歌,后来采访里他说:“我当时就想,这孩子肯定不是没哭过,可她唱出来的眼泪,是收着的,不是使劲挤出来的。”

直到那场比赛结束,刘欢才特意拦住她,说了句让她记到现在的话:“唱歌这事儿,技巧是船,情感是桨。没有桨的船,开不了多远;没有船的桨,就是个摆设。”

这句话,单依纯大概听进去了。

之后三年,她发了喂给你一朵小红花,甚至去参演了音乐剧在远方,可不管唱什么歌,你总能听到那种“熟悉的干净”——就像她翻唱电影流浪地球主题曲时,没有用太多气声和转音,却在副歌部分轻轻破了个音,那瞬间不是失误,反而是像少年突然红了眼眶,又倔强地别过头的样子。

去年她在我们的歌里和杨千嬅合唱处处吻,一开口弹幕就炸了:“这真是00后?比我们这些老阿姨还懂暧昧的心思!” 可没人提的是,她唱到最后一句“原来过得很快乐,只我一人未发觉”时,声音里那点若有若无的颤抖,简直像把少女怀春时的小心翼翼,都揉碎了唱进你耳朵里。

后来有记者问她“是不是刻意保持‘干净’”,她想了想,摇头:“刘欢老师说我声音没被染过,那我就得更小心点。现在太多歌靠编曲撑着,可如果人声本身没东西,过了几年听,谁还记得你用了多少电音?”

刘欢的“传承”:不是教唱歌,是教“怎么做一个歌手”

说起来也巧,单依纯这三年,几乎完美复刻了刘欢年轻时对音乐的“执拗”。

刘欢当年唱千万次的问,没刻意追求高亢,反而用了一种近乎絮叨的语气唱“千万里,我追寻着你”,那声音里是藏不住的疲惫和坚持;后来唱弯弯的月亮,更是把民谣唱出了江南烟雨的温柔,没有炫技,可每个字都像在讲故事。

而单依纯呢?她唱你的珍藏时,那句“原来你是我最想留住的幸运”,咬字轻得像怕惊扰了什么,可又透着股“确认过眼神,是对的人”的笃定;她唱原创City of Stars,英文发音带着点别扭的生涩,却恰恰让人觉得“这就是个18岁姑娘对世界最真实的向往”。

有人说这是“天赋”,可圈内人都清楚:能在浮躁的娱乐圈里守住“真”,比天赋难得多了。

记得有次采访,刘欢被问“最看好哪个年轻歌手”,他脱口而出“单依纯”。记者让他具体说说,他停顿了很久,才慢慢道:“她是我见过少有的,把‘唱歌’当‘说话’来做的孩子。你知道很多人唱歌,眼睛是空的,可她唱歌时,眼睛里有光。”

那个“光”,或许就是刘欢一直强调的“对音乐的敬畏心”。现在太多流量歌手,忙着上综艺、拍代言,一年发三首歌,指望靠热搜和粉丝数据“证明实力”。可单依纯不一样,她能为了一个咬字,在录音室磨六个小时;能推掉好几档赚钱的综艺,跑去跟交响乐团练合作。

有一次后台遇到她,她刚结束一场演出,嗓子哑得说不出话,却还在翻看粉丝送的留言本,看到有写“你的歌陪我熬过了高三”,眼睛一下子就亮了,像得到了全世界最珍贵的夸奖。

为什么我们都需要“单依纯式”的干净?

这几年娱乐圈总在炒“内娱乐坛断层”的焦虑,说新生代没作品、没态度。可看着单依纯站在台上,抱着吉他唱永不失联的爱的样子,突然觉得:断层或许是真的,但总有人在悄悄“接棒”。

她不标榜自己是“传承者”,可她每一次开口,都在告诉所有人:好的音乐不需要那么多花哨的包装,不需要那么多商业的算计。就像刘欢当年唱少年壮志不言愁,没有修音,没有修图,就是一个素人站在麦克风前,用最本真的声音,唱出那个年代最朴素的英雄梦。

现在23岁的单依纯,已经从那个“穿校服的好声音冠军”,长成了能自己写歌、自己制作唱片的歌手。可不管她多红,再被问到“最想感谢谁”,她总会笑着说:“刘欢老师啊,是他让我知道,唱歌这事儿,最重要的从来不是‘红多久’,而是‘多年后还有人听你的歌’。”

说这话的时候,她眼睛里有光,像极了当年刘欢唱弯弯的月亮时,那里面藏着的温柔和坚定。

或许这就是最好的传承——不是刻意模仿谁的声音,也不是复制谁的路径,而是接过前辈手里那把“对音乐的赤诚”,然后用自己的方式,继续走下去。

就像她唱的:“愿你走出半生,归来仍是少年。” 对歌手来说,这“少年”,大概就是那个未被世俗染指的、最干净的声音吧。

毕竟,在这个流量为王的时代,能让人记住的,从来不是你有多“火”,而是你有多“真”。