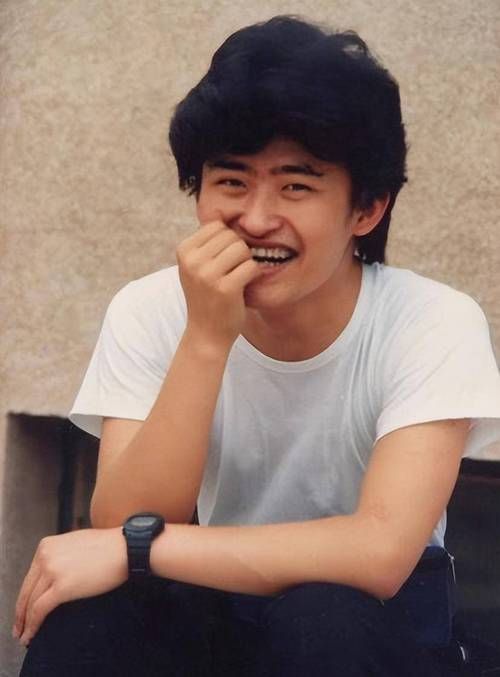

提起刘欢,华语乐坛的“金字招牌”当之无愧。从少年壮志不言愁的青涩呐喊,到好汉歌的豪迈苍凉,再到弯弯的月亮里的深情婉转,他的歌声像一坛老酒,历经时光沉淀愈发醇厚。但鲜为人知的是,这位在舞台上光芒万丈的歌者,其“根”深扎在湖南华容县的一座小城。当聚光灯下的刘欢与江南水乡的华容相遇,会碰撞出怎样的人文火花?那些藏在乡音背后的故事,又如何影响了他数十年的音乐之路?

华容少年:芦苇荡里的“音乐种子”

1953年,刘欢出生在天津市,但祖籍湖南华容县的身份,始终是他血脉里隐秘的烙印。华容县,这座位于长江中游的小城,素有“鱼米之乡”的美誉,更因三国“关羽战长沙”的典故闻名。当地老人回忆,刘欢的父亲年轻时是从华容走出去的知识青年,虽常年定居天津,但家中始终保留着说湘方言的习惯,饭桌上常讲起华容的藕池河、墨山铺、章华台的故事。

“小时候总觉得父亲说话‘带着泥土味’,长大后才明白,那是湘北平原特有的腔调。”刘欢曾在一次采访中笑着提到。或许正是这份对故乡的模糊记忆,让他在音乐创作中总带有一种“扎根大地”的厚重感。华容的水网纵横、芦苇荡漾,滋养了当地百姓的质朴与坚韧,也潜移默化地融入了他的演唱风格——没有华丽的技巧堆砌,却每一句都能唱进人心底最柔软的地方。

从“乡音”到“时代强音”:音乐里的家国情怀

1987年,电视剧便衣警察热播,主题曲少年壮志不言愁火遍全国。24岁的刘欢站在镜头前,一头卷发、一副眼镜,用粗犷又深情的嗓音唱出“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”。很少有人知道,这首歌的录制过程,他曾刻意融入了一点华容方言的尾音——那种短促而有力的“入声”发音,让“愁”“流”“头”等字多了几分泥土的倔强。

“音乐人总说要‘走心’,我觉得‘心’是连着故乡的。”刘欢后来在母校天津音乐学院演讲时坦言。他的作品中,无论是气势恢宏的从头再来,还是婉约深情的牵手,总能听到一种“大情怀”底色。这或许与华容县“义文化”的熏陶有关——关羽“义薄云天”的故事在当地代代相传,而刘欢的歌声,恰是用音乐书写了另一种“义”:对生活的热爱,对时代的记录,对普通人的致敬。

1998年,长江流域遭遇特大洪水,当时已是大歌星的刘欢第一时间捐赠物资,还在救灾晚清唱了好人一生平安。后台工作人员回忆,他唱到“ 有过多少往事,仿佛就在昨天”时,眼圈泛红,那份对土地和人民的牵挂,远比舞台上的表演更动人。

“圈外”的刘欢:他让华容这个名字,与“文化”紧密相连

成名后,刘欢鲜少主动提及“华容”二字,但这座小城却从未离开过他的视线。2010年,华容县筹备建设文化博物馆,远在北京的刘欢得知后,悄悄捐赠了一批珍贵的手稿和唱片,其中包括弯弯的月亮的创作笔记。博物馆馆长说:“刘老师说,‘家乡的文化不能丢,那些老歌、老故事,都是根’。”

更令人意外的是,2022年,华容县举办“洞庭鱼乡音乐节”,刘欢通过视频特别寄语:“欢迎大家来华容,听洞庭的风,看藕池的水,尝尝这里的‘华容道尾鱼’,你会发现,最美的音乐其实就在生活里。”这句朴实的话语,让无数网友感叹:“原来我们的‘国民歌王’,心里一直装着家乡。”

生活中的刘欢,衣着简约、不事张扬,常有天津胡同里大爷的“烟火气”;谈起华容,他眼中闪烁的却是知识分子的儒雅与深情。这种“接地气”与“书卷气”的融合,恰如华容县的风貌——既有江南水乡的温柔,又有荆楚大气的豪迈。

写在最后:每个“传奇”背后,都有一方水土的成全

当我们再次听到“刘欢”这个名字,或许不该只记得舞台上的辉煌,更该想起湖南华容县的那片土地。是芦苇荡边的风,教会了他歌声里的韧性;是藕池河畔的雨,滋养了他旋律里的深情;是华容人骨子里的“义”,让他始终保持着对音乐的敬畏与对生活的热爱。

如今,刘欢已年过七旬,依然坚持在教学一线,带学生、做音乐,把半个世纪的经验传递给年轻人。他说:“‘根’这个东西,摸不着,但一直在。就像我在华容的老家,门口有棵老槐树,叶子落了又长,看似寻常,却是我生命里最踏实的光。”

那么,当你下一次听到刘欢的歌声时,会不会也想起——那些藏在旋律背后的故乡,那些未说出口的故事,或许才是真正让音乐“活”起来的秘密?