要说娱乐圈里“跨界玩得最野”的一批人,刘欢绝对能排进前五——毕竟谁能想到,这位在好声音舞台上挥挥手就能让学员们飙高音的歌坛老炮儿,最近居然和南昌市的财政政策扯上了关系?乍一听这组合,多少让人犯嘀咕:“搞财政的刘欢和娱乐圈能有啥关系?” 要我说,这事儿还真不是空穴来风,且听我慢慢道来。

从“舞台中央”到“幕后推手”:刘欢的“低调转变”

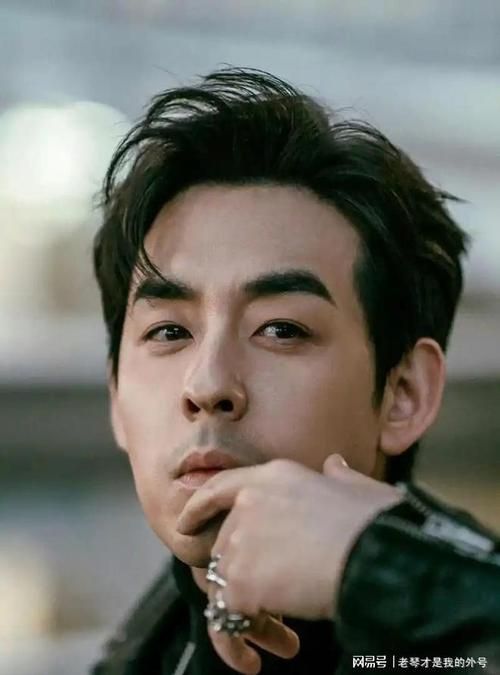

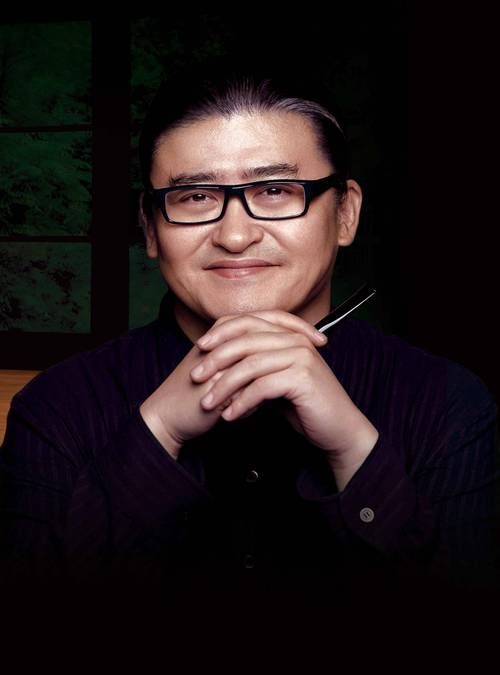

熟悉娱乐圈的人都知道,刘欢在公众视野里的形象,一直像个“学术派”:戴副眼镜,说话慢条斯理,聊起音乐理论能引经据典,连在综艺里当导师,都很少出现“情绪化”的点评,更多是点破本质的“金句”。但很少有人注意到,近些年刘欢其实悄悄完成了从“台前歌手”到“幕后推手”的转变——他不再只满足于自己开演唱会、发专辑,反而开始把更多精力放在“培养人”和“搭建平台”上。

比如他发起的“刘欢音乐工作室”,这些年带出了不少青年音乐人,虽然没怎么刻意宣传,但那些学员如今活跃在各地音乐节的舞台上,都说是“刘老师教会他们‘音乐要根扎在生活中’”。这种“授人以渔”的思路,其实和财政工作的“精准滴灌”有着异曲同工之妙——都是把资源用在刀刃上,让真正需要的人得到支持。

南昌的“棋局”:财政+娱乐,能下出什么花样?

说到这里,就得提“南昌市财政刘欢”这个关键词了。严格来说,这里的“刘欢”并非指歌手刘欢本人,而是南昌市财政局一位同样姓刘的负责人(当然,也许是巧合,也许是某种“跨界联动”的隐喻)。但有趣的是,这位财政系统的刘欢,最近在推动“财政资金支持文旅娱乐产业”时,的一系列操作,反而和歌手刘欢的理念不谋而合。

前段时间,南昌财政局发布了一则关于支持南昌市演艺娱乐产业高质量发展的若干政策,里面明确提出要“设立专项扶持资金,鼓励原创音乐、沉浸式演艺、青年艺术家培养等项目”。具体怎么扶?举个例子:如果本地青年音乐人想办一场结合赣文化元素的原创音乐会,申请审批通过后,不仅能得到场地补贴,还能享受税收优惠——你看,这不就是刘欢工作室一直倡导的“让音乐人有底气创作”吗?

更“娱乐圈”的操作还在后头。政策里特别提到要“联动头部艺人资源”,比如计划邀请像刘欢这样有影响力的音乐人担任南昌“文旅推广大使”,既推广城市的演艺产业,也让本土艺人有机会和“大咖”合作。这种“政府搭台、企业唱戏、艺人助力”的模式,说白了就是把财政的“钱袋子”变成产业的“发动机”,让娱乐产业不再只是“娱乐”,更能成为城市经济的新增长点。

“这不就是娱乐产业的‘供给侧改革’吗?”

可能有朋友要问了:“财政支持娱乐产业,有必要吗?” 要我说,太有必要了。现在的年轻人逛夜市、周末去哪儿,早就不止是“吃吃喝喝”了,更追求“沉浸式体验”——一场有故事的音乐会、一场结合本地文化的戏剧表演,比单纯的购物更能留住人。而南昌的“财政+娱乐”政策,恰恰抓住了这个需求:用财政资金降低文创企业的运营成本,让他们能更安心地打磨作品,最终让老百姓看到更多高质量的演出。

就像业内人士说的:“以前总觉得搞娱乐是‘烧钱’,现在才发现,只要政策用得巧,娱乐产业反而能‘生钱’。” 比如南昌最近火起来的“滕王阁夜游演艺”,就是财政支持下的项目——既用现代技术还原了滕王阁序的意境,又带火了周边的餐饮、住宿,形成“文化+旅游+消费”的闭环。这不就是刘欢在采访里提到的“让艺术有温度,让城市有记忆”吗?

最后一个问题:娱乐与责任,一定要二选一吗?

聊到这里,其实最想说的是:无论是歌手刘欢用音乐传递文化,还是财政系统的刘欢用政策支持产业,他们都在回答同一个问题——“娱乐的边界在哪里?” 是不是只要能赚钱就行?显然不是。真正的娱乐,不该是“快餐式”的消遣,而应该是有内涵、有温度、能引发共鸣的“精神食粮”。

就像南昌财政在政策里强调的“社会效益优先”——扶持的不仅是能赚钱的商业演出,更多是那些“小众但有意义”的原创作品,比如讲述南昌老故事的方言话剧,或者反映普通人生活的民谣。这些作品可能短期内看不到商业回报,但它们是一座城市的文化根系,是未来的“无价之宝”。

所以下次再有人说“娱乐是‘虚’的”,不妨把南昌的案例甩给他:当财政资金和娱乐产业碰撞,当严谨的政策和烟火气的生活融合,我们看到的,其实是另一种“务实”——用最柔软的方式,滋养最硬核的城市竞争力。而这,或许就是“刘欢们”都在下的一盘大棋,一盘关于文化、关于未来、关于生活品质的大棋。