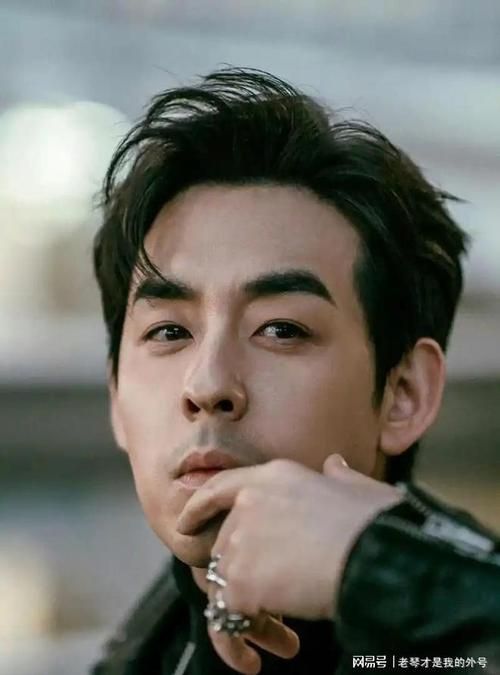

你刷短视频时,有没有遇到过这样的场景:明明是讲“心脏瓣膜”这么枯燥的医学知识,主播却用“心脏里的一扇小门,关不紧了会漏风”打比方;说到“高血压”,她不搬课本数据,而是举了隔壁小区张大爷因为常年不吃降压药,突然晕倒在菜市场的真实故事。镜头前的她,穿件白大褂不扣扣子,袖子挽到小臂,讲到激动处还会指着屏幕:“同学们,重点来了啊,这题期末必考!”

没错,这就是南昌大学医学院的刘欢——一个把讲台变成“舞台”,把医学生“必考题”变成网友“收藏夹常客”的“宝藏老师”。

从“照本宣科”到“课堂破圈”:她到底做对了什么?

在很多人印象里,医学院的课大概是这样的:老师捧着厚到能当枕头的人体解剖学课件,用“第三人称”念着“冠状动脉起源于主动脉左、右窦”,台下学生要么埋头记笔记,要么眼神放空。但刘欢的课,偏要“反着来”。

“知识这东西,要是不能‘落地’,就是一堆没用的字儿。”这是刘欢常挂在嘴边的话。她带“生理学”课,讲到“神经冲动传递”,不直接讲“钠离子内流、钾离子外流”的机制,而是掏出手机,点开一段篮球比赛视频:“看,球员投球的一瞬间,大脑要发出指令,信号从眼睛到手,走的就是神经通路!要是传导慢了0.1秒,球就投歪了——这可是‘生死时速’啊!”

台下学生起初觉得“老师有点不务正业”,但听着听着就入迷了。有学生在课后反馈:“以前死活记不住的‘动作电位’,现在一看到篮球比赛,脑子里就自动蹦出‘钠钾泵在加班’的画面。”更绝的是,她给每节课都起了“剧名”:“心脏的‘加班日记’——那些你不知道的24小时”“糖尿病不是突然来的,是身体写了十年‘警告信’”,甚至连考试重点都包装成“通关秘籍”:第三章名词解释=“基础装备简答题”,案例分析=“打BOSS必杀技”。

这样的“接地气”教学,让她的课成了南昌大学医学院的“抢手货”。教室后排永远坐满蹭课的其他专业学生,有人甚至为了占座,早上六点就到教学楼门口排队。

从“课堂讲台”到“网络直播间”:她想让更多人“读懂”医学

去年,刘欢的学生偷偷拍了她的一段课堂视频,发到短视频平台,配文:“谁说医学课只能催眠?我们刘欢老师讲得比脱口秀还逗!”没想到,视频一夜之间爆了——点赞量破百万,评论区里全是“求老师开课”“原来医学生这么难但这么有趣”“想回去重学生物”。

“既然大家喜欢,那就‘播’一次呗。”刘欢带着点“被推着走”的无奈,开了个账号,名字就叫“欢医生说健康”。但很快,她就发现“网络课堂”和“校园讲台”完全是两回事。校园里,她的学生是“固定观众”,基础一样;网络上,观众有刚退休的大妈,有备考的高中生,还有好奇的网友——有人问“感冒了要不要多喝水”,有人甚至问“割双眼皮会影响视力吗”。

“得把‘专业话’翻译成‘家常话’。”刘欢开始调整内容:讲“骨质疏松”,不提“骨密度下降”,而是说“就像房子里的钢筋变细了,稍微晃一下就可能塌”;讲“抗生素滥用”,直接举奶奶辈“感冒发烧就打点滴”的例子:“你奶奶以为‘打针好得快’,其实是身体在帮药物‘背锅’。”

她的直播间里,从不搞“专业术语轰炸”,反而像个“家庭医生聊天室”。有大妈发语音:“刘医生,我血压高能不能吃腌菜?”她会耐心解释:“阿姨,腌菜里的盐分太高,会让血压‘坐火箭’,您要是实在想吃,就每次夹一小筷子,当‘调味品’,别当‘主食’。”有年轻网友问“熬夜后怎么补”,她直接“怼”回去:“补什么补?身体不是充电宝,熬夜是‘拆东墙补西墙’,唯一的办法就是——别熬!”

为什么我们需要这样的“刘欢式”医生?

有人说:“刘欢把医学讲得太简单了,会不会显得不专业?”但翻开她的履历:南昌大学医学院副教授,发表过10余篇SCI论文,主持过省级科研项目——专业功底,一点不含糊。她只是不想让“专业”成为“门槛”,让普通人因为“听不懂”而远离健康知识。

你看现在网上,多少“伪科普”大行其道:“吃某某食物能抗癌”“拍打身体能排毒”,本质上就是因为普通人缺乏“听得懂”的科学渠道。而刘欢做的事,就是用“生活化”的桥梁,把医学知识从“象牙塔”里搬出来,让每个人都能成为自己的“健康第一责任人”。

有学生在日记里写:“以前觉得医生就是‘看病开药’,刘老师让我明白,好的医生不仅要会治病,还要会‘教人防病’。”这大概就是刘欢最厉害的地方——她讲的不只是医学知识,更是一种“把健康还给普通人”的初心。

所以,南昌大学医学院的刘欢,凭什么能让医学课“活”成“热播剧”?大概是因为她心里清楚:真正的“顶流”,从来不是流量,而是能让知识真正走进人心,让每个人都能在“懂一点医学”的日子里,活得更踏实、更健康。

下次再刷到“欢医生说健康”的视频,不妨停下来听两分钟——你会发现,原来医学可以这么暖,健康可以这么简单。