提起华语乐坛的实力派男歌手,绕不开刘欢、韩磊、孙楠这三个名字。他们就像三棵扎根极深的树,各自的枝叶伸向不同的天空,却从未缠绕着争夺同一片阳光。有人说是默契,有人说是不服,但细想一下——明明都是站在金字塔顶端的歌手,为什么刘欢从不碰“高音王”孙楠的炫技曲目,韩磊也不跟“音乐教父”刘欢比拼唱腔深度?这背后藏着华语乐坛30年的秘密。

从“刘欢时代”到“国民天籁”:三人的“非典型”崛起

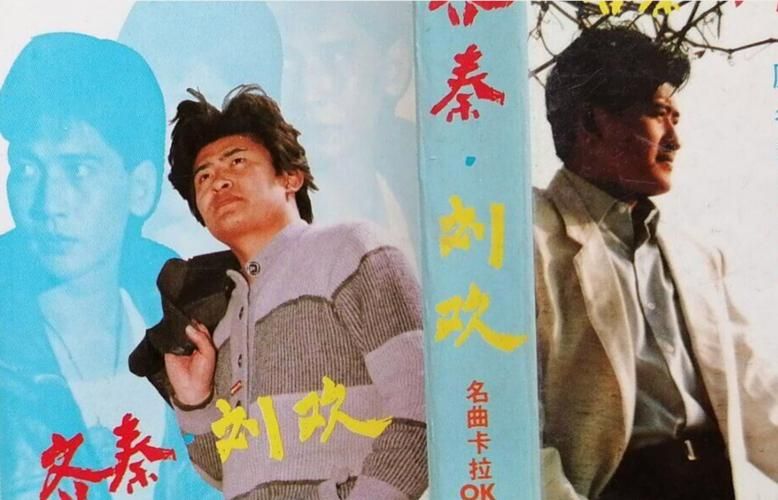

1990年代初,刘欢的名字几乎等同于“中国流行音乐的标杆”。当少年壮志不言愁的旋律响彻大街小巷时,谁也没想到这个留着寸头、戴着眼镜的歌手,会彻底改变大众对“歌手”的认知——他不是靠颜值或煽情,而是用音乐学院的功底,把美声、民族、流行三种唱法糅合成独一无二的“刘欢式”表达。直到今天,好汉歌里“大河向东流”的洒脱,弯弯的月亮里乡愁的低徊,依然是华语乐坛的“教科书级”演唱。

几乎是同一时期,部队大院里长大的韩磊揣着一把吉他在北京酒吧驻唱。他没想过自己会成为“御用歌喉”,直到1996年向天再借五百年的苍茫响起,人们才惊觉:原来男人的声音可以像草原上的风,既有“铁马冰河”的雄浑,又有“大漠孤烟”的辽远。刘欢是“学院派的深度”,韩磊则是“江湖气的广度”,两人风格各异,却共同撑起了90年代的“男声黄金时代”。

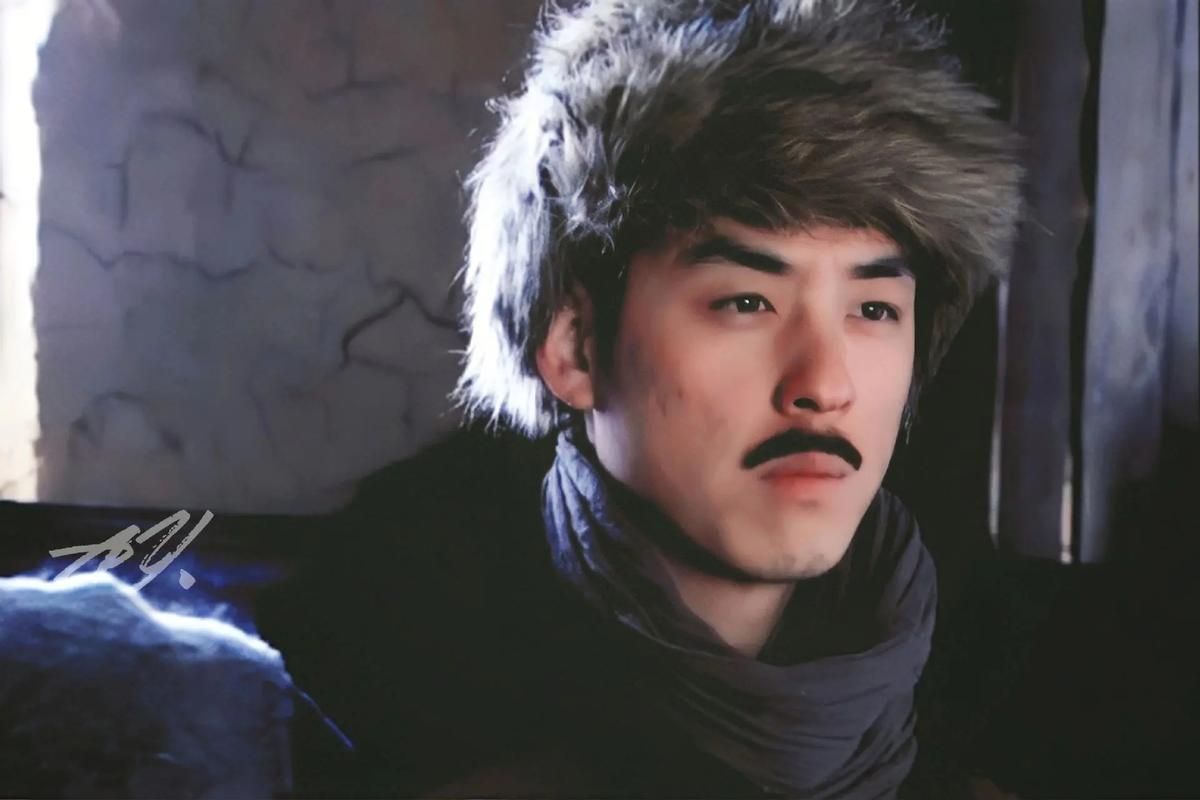

而孙楠的出现,则带着一股“狠劲儿”。2000年,拯救的“啊啊啊”火遍全国,谁也忘不了这个留着爆炸头、声音像“穿透云层闪电”的歌手——他不是科班出身,却靠着一副“铁嗓子”硬生生撕开市场,把高音的极限变成了自己的标签。从不见不散的轻快到红色娘子军的激昂,孙楠用“拼命三郎”的姿态,告诉所有人:高音不是炫技,是情感的爆破。

“不交锋”的智慧:刘欢的“避让”,韩磊的“淡然”,孙楠的“专注”

很多人好奇:三个同级别的歌手,为什么没见过他们同台飙歌?哪怕是在我是歌手这样的舞台,也多是各自成篇、相安无事。其实答案很简单:他们都懂“强者的格局”。

刘欢心里门儿清:自己是“讲故事的人”,而不是“比嗓门的人”。早年采访被问及“怎么评价孙楠的高音”,他笑着说:“高音就像武侠里的‘轻功’,孙楠是高手,但我练的是‘内功’——声音不是越高越好,是能不能让人听进心里。”后来孙楠在综艺里提起刘欢,更是直言:“刘欢老师是我永远的目标,他的歌得用‘脑子’听,不是用‘耳朵’。”

韩磊则更“佛系”。他从不把竞争当回事,反倒爱跟孙楠开玩笑:“你负责‘高音区’,我负责‘低音区’,咱俩分工明确,省得内耗。”有人问过韩磊“有没有被孙楠的高音压过风头”,他摆摆手:“观众的眼睛是雪亮的,我唱我的苍茫,他唱他的激昂,就像羊肉和牛肉,各有各的香。”

孙楠的专注,则体现在对自己的“狠”上。他曾坦言:“我从没想过要跟谁比,只想跟昨天的自己比。”为了保护好嗓子,他戒了酒、谢绝了很多饭局,甚至带着氧气瓶上台演唱。有次在后台遇到刘欢,两人聊起音乐,刘欢夸他“把高音唱出了故事感”,孙楠眼眶微红:“老师,我只是想让每个高音都有‘根’。”

华语乐坛的“定海神针”:比唱功更难的是“格局”

如今回头看,刘欢、韩磊、孙楠的“不交锋”,反而是对华语乐坛最大的贡献。他们就像三根支柱,撑起了“实力派”的天空:刘欢用“深度”告诉音乐人“要真诚”,韩磊用“格局”告诉歌手“要大气”,孙楠用“拼搏”告诉年轻人“要坚持”。

在这个流量至上的年代,他们依然能沉下心写歌、做音乐,甚至转身扶持新人——刘欢当中国好声音导师时,总说“别只顾着炫技,音乐要有人情味”;韩磊在节目里帮年轻歌手改歌词,逐字逐句抠细节;孙楠带着自己的公益团队,把音乐送到山区的孩子身边。

或许这就是“殿堂级”歌手的境界:真正的强大,不是压过谁,而是带着更多人往前走。就像刘欢曾在采访里说的:“一个好的时代,不该只有一个‘顶流’,而该有很多‘星星’,各自发光,照亮不同的角落。”

刘欢的“醇厚”、韩磊的“苍茫”、孙楠的“激昂”,这三个声音早已超越了“歌手”的标签,成为一代人的青春记忆。他们从不正面交锋,却用各自的坚守,写就了华语乐坛最动人的“和而不同”。

这样的歌手,我们还能有几个?