1991年春晚,刘欢站在舞台中央,一身黑色西装,眼神里带着故事,唱出“弯弯的月亮,小小的桥”时,没人想到这会成为跨越三十多年的国民记忆。后来他再登春晚,好汉歌里的“大河向东流”吼出江湖豪气,从头再来的沧桑嗓音让无数人红眶子;而马伊琍呢?2019年,她在小品“儿子”来了里,演一个假装“保健品销售员”的骗子,当她说出“阿姨,您这血压高,不是吃出来的,是气出来的”时,眼里的狡黠和藏在眉眼里的心疼,让这个小品活了——这两个看似毫无交集的人,却藏着春晚最珍贵的“硬实力”:从不靠流量抢镜,却用作品刻进观众心里。

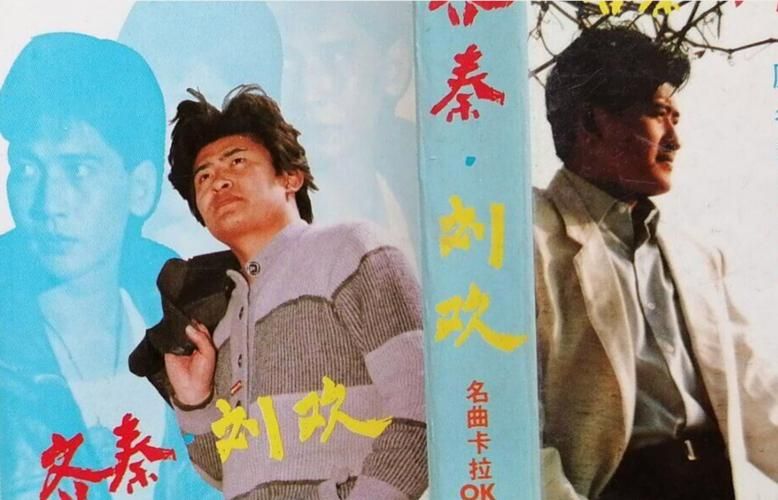

刘欢的春晚舞台:声音里长着中国人的情绪

刘欢和春晚的缘分,像老陈酿,时间越久越香。1990年,他第一次登上春晚舞台,和韦唯合唱亚洲雄风,那时的他还带着书卷气,却已经能驾驭“我们亚洲,山是高昂的头”这样宏大的旋律;1991年的弯弯的月亮,则成了他的“封神之作”。没有炫技的高音,就是用最醇厚的嗓音讲故事,当唱到“如今的思绪,你飘向何方”时,台下观众跟着轻轻哼唱,连摄像机都拍不到的角落,都有人在抹眼泪——后来他笑说,“那首歌像唱出了每个人的乡愁,连我自己唱着都会愣神。”

后来的刘欢,成了春晚的“常客却又非常客”。2005年唱雪花飞舞,他把爵士和民乐糅在一起,舞台上的他闭着眼沉醉,像在和音符对话;2013年甲子歌,他站在回溯百年的舞台背景里,声音沉稳得像历史本身;直到2019年,他和其他艺术家合唱再次出发”,他站在最后排,声音依旧有穿透力,像在说:“只要歌声还在,我们永远年轻。”

有人问他“为啥总爱上春晚”,他总说“春晚是家的声音”。从不是来抢风头的,就是想把好歌带给每个守着屏幕的人——就像他说的“音乐不是用来炫技的,是用来让大家听着心里舒服”,而他的声音,就是让几代人听着心里舒服的存在。

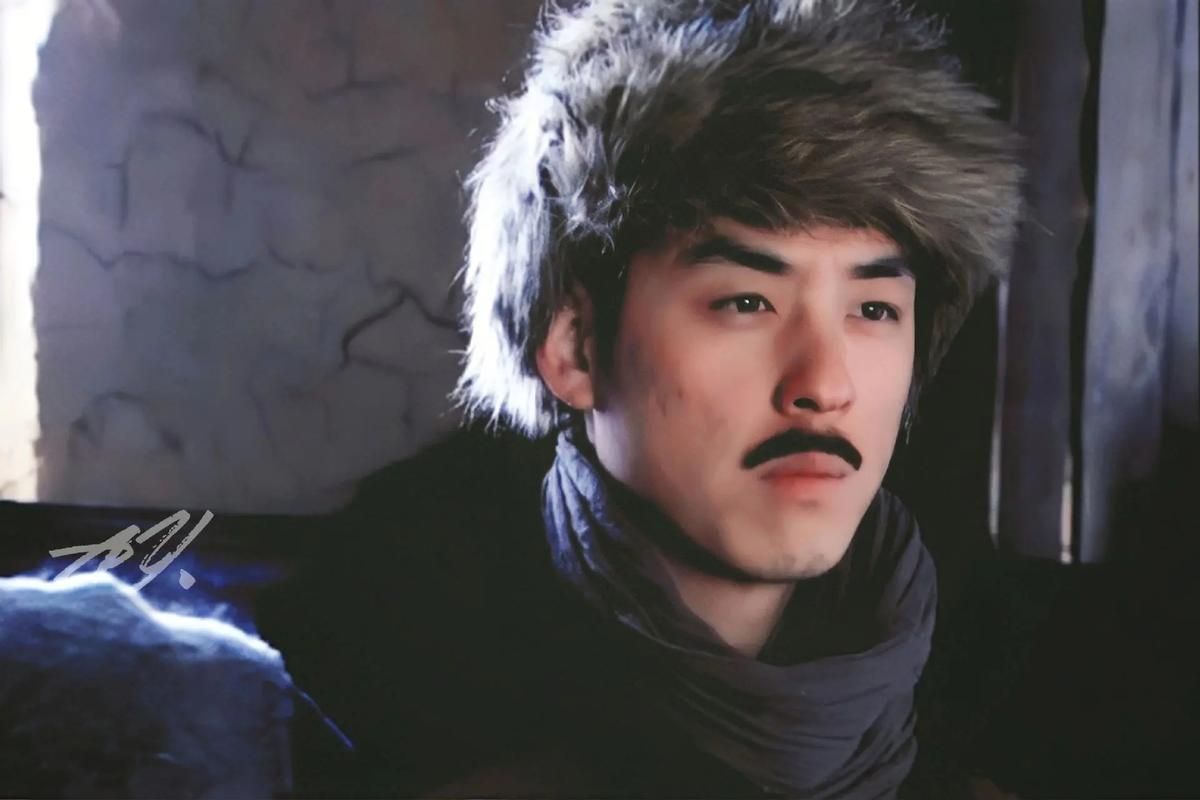

马伊琍的春晚镜头:从演员到“生活家”的真诚

相比刘欢的“常驻”,马伊琍上春晚的次数屈指可数,但每次都让人记住。2019年的“儿子”来了,是她和春晚最“撞火花”的一次。这个小品讲的是保健品骗局,她演的“莉莉”不是传统反派,嘴上说着“阿姨这病得治”,眼神却藏着对老人的心疼——当沈腾扮演的“保健品推销员”忽悠老人时,她躲在后面翻白眼,又忍不住提醒“这药不能乱吃”,那些微表情,把一个“亦正亦邪”的小人物演活了。

很多人不知道,为了这个小品,马伊琍提前半个月去社区观察“保健品推销现场”,她看见有老人被忽悠得买一堆没用的药,却在推销员转身后偷偷抹眼泪——“那些老人不是贪小便宜,是怕给孩子添麻烦”,后来的表演里,她把这种“心疼”藏进每个动作:给老人倒水时的细微停顿,被拆穿后低头的窘迫,甚至走时偷偷把塞给老人的“假药”换成真水果——这些细节,让小品有了温度。

后来有人问她“演员上春晚最重要的是什么”,她说“别端着”。就像她演我的前半生里的罗子君,从养尊处优到独立坚强,靠的是对生活的观察;演春晚小品,靠的也是放平心态,“把自己当成街坊邻居,说话办事自然点,观众就觉得亲切”——果然,最厉害的演技,从来不是演得多像,而是多真。

春晚为什么需要这样的“不抢镜”?

如今的春晚,流量明星越来越多,但总有人觉得“少了点什么”。其实答案就藏在刘欢和马伊琍身上:他们的“不抢镜”,恰恰是最会“抢镜头”。刘欢从不用热搜营销自己,但只要他开口,观众就知道“刘欢老师要唱歌了”;马伊琍从不演“绝世美人”,可她站在舞台上,就是有能让观众安静下来的力量——因为他们靠的是“硬实力”而不是“流量光环”。

刘欢的歌声里,有中国音乐人的坚守:不追潮流,只打磨好每一首歌;马伊琍的表演里,有演员的初心:不演“完美人设”,只演“真实的人”。这些年来,春晚在变,观众的审美也在变,但那些能刻进记忆里的,永远不是最闪耀的,而是最能触动人心的——就像刘欢唱的“从头再来”,让下岗工人听了有力量;马伊琍演的“莉莉”,让年轻人想起家里的老人。

说到底,春晚的意义从来不是“造星”,而是“凝聚”。刘欢和马伊琍就像春晚的“定海神针”,他们不追风,反而成了风——用实力告诉所有人:舞台不管多大,站得稳的永远是脚踏实地的;流量不管多火,走得远的从来是真心的。

或许这就是我们总想起他们的原因:在这个浮躁的时代,他们让我们相信,真正的好作品,永远比流量更能“乘风破浪”;真正的好演员和歌手,永远比热搜更“刻骨铭心”。