深夜十点,国家大剧院的观众席还坐着不少人。有人低头擦眼泪,有人举着手机录下最后一段旋律,连后排的安检大叔都忘了挥舞手里的荧光棒,跟着台上的人轻轻哼——那是刘欢唱千万次的问的尾音,混着乐团的余韵,在穹顶下荡了又荡。

这场叫"刘欢颜"的音乐会,没请流量明星,没有华丽舞美,甚至连换装次数都屈指可数。可偏偏就是这么个"朴素"的现场,成了近期朋友圈刷屏的热度话题。有人说"听了一场会起鸡皮疙瘩的音乐课",有人感慨"终于明白为什么他永远是华语乐坛的'定海神针'"。

从北京欢迎你到好汉歌:他唱了几代人的BGM,却总不满足于"只唱歌"

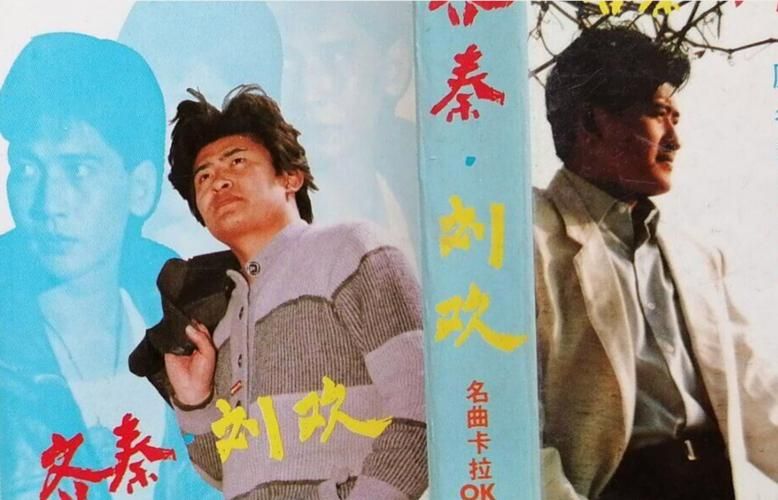

要聊"刘欢颜",绕不开刘欢手里那串沉甸甸的"成绩单"。1987年,他唱少年壮志不言愁时,还是中央音乐学院的青年教师;1998年,一曲好汉歌火遍大江南北,让多少人跟着吼"大河向东流";再到2008年北京欢迎你的国民级合唱,他的嗓子似乎有种魔力——不管是民族、流行还是古典,到了他这儿,总能揉出让人记住的味儿。

但你以为这场音乐会就是"经典串烧"?大错特错。

当灯光暗下去,弦乐团奏响弯弯的月亮前奏时,全场人都愣了——原版里那把朴素的吉他,换成了小提琴的颤音,刘欢的声音比二十年前更沉,却多了几分岁月的温情。"每个人心里都有一片弯弯的月亮,"他说完这句,台下一个姑娘突然哭出声,她妈妈搂着她,手拍着她的背。

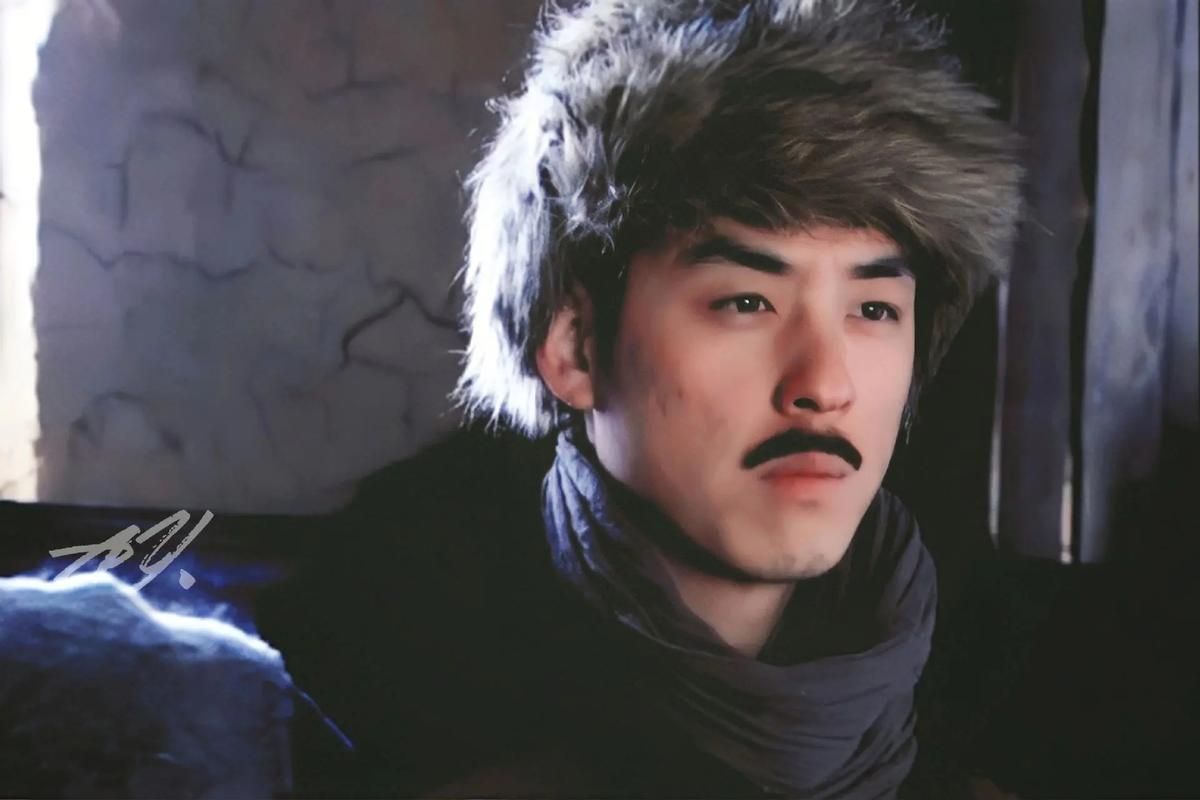

其实早从凤凰传奇专辑开始,刘欢就不止是"歌手"了。他会为了唱好蒙古长调跑去内蒙古跟牧民学颤音,会为了音乐剧悲惨世界啃下法语音标,甚至在歌手当导师时,会把邓紫棋的光改编成交响版,只为"让年轻人知道,流行乐也可以有厚重感"。这次音乐会,他又玩了新花样:好汉歌加了唢呐,前奏一响,所有头发都跟着立起来了;千万次的问里,他突然清唱了一句,台下三百人跟着接上,像一场跨越二十年的隔空合唱。

最贵的"演唱会"?不,是他把音乐当"活教材"现场教

后台有个细节被工作人员拍了下来:休息室里,刘欢拿着总谱,跟年轻的指挥比划着这里该强、那里该弱。"这个弦乐部分,不能太追求华丽,要像朋友在你耳边说话,轻轻的,但每个字都得听清。"他对着谱子指指点点,眼里闪着光,像个第一次上课的老师。

难怪有人说,这场"刘欢颜"与其说是演唱会,不如说是"沉浸式音乐大师课"。没有花里胡哨的AR特效,他就站在舞台中央,讲从头再来的创作背景——"那会儿下岗潮多难啊,可你看歌词里,'天地之间有杆秤',秤砣永远是老百姓";讲我是歌手改编往事随风时,为什么非要加八个小节的钢琴间奏,"你得让观众有时间回味,就像喝酒,不能一口闷"。

最绝的是亚洲雄风的改编。原版是激情澎湃的进行曲,这次他却让乐团用萨克斯和爵士鼓重新编排,唱到"我们亚洲,山是高昂的头"时,突然放慢节奏,眼睛扫过全场,嘴角带着笑。"你们看,同一首歌,换了节奏,感觉完全不一样,这就是音乐的魔力。"台下响起掌声,不是因为他唱得好,而是因为他让每个人突然意识到:"原来我以前听歌,都没听懂这么多东西。"

为什么70后、90后都会为他起立?答案是"真诚"

散场时,听见两个90后姑娘聊天:"我本来是陪我爸来的,他喜欢刘欢,结果我哭得比他还凶。"另一个接话:"我妈说,听着他的歌,就像回到了年轻时在收音机前录歌的日子。"

这场音乐会的观众,跨度从20岁到70岁,有人举着"刘欢老师,我听你歌二十年"的灯牌,有人带着刚上小学的孩子,说"让他听听什么才是真正的声音"。为什么他能跨越年龄?因为他的歌里,藏着一个时代的集体记忆。

弯弯的月亮唱的是游子的乡愁,北京欢迎你唱的是国家的自信,从头再来唱的是普通人的坚韧。这些歌从不是高高在上的"作品",而是像朋友跟你聊天,把日子里的喜怒哀乐,编成了旋律。就像他在音乐会上说的:"我不是什么大师,就是个唱歌的,唱了半辈子,就想把心里想的,唱给你们听。"

最后返场时,他唱了首新歌父亲的草原母亲的河,没伴奏,就清唱。当"父亲啊母亲啊,那草原我的心海"的歌词飘出来,全场人自发打开手机灯,像一片星河。那一刻突然明白,为什么这场叫"刘欢颜"的音乐会能让那么多人动容——因为他唱的不只是歌,是每个中国人心里,都藏着的那片"弯弯的月亮"。

走出剧院,晚风有点凉,可心里热乎乎的。朋友圈还在刷屏,有人说"今晚的星星,都是刘欢的歌变的"。