聚光灯追着刘欢走上台时,他手里那个沉甸甸的奖杯,像是从时光深处捧出来的——不是镀金的浮夸,是带着岁月包浆的质感。他没像年轻时那样昂首挺胸,只是微微侧身,对着麦克风轻轻说了句:“谢谢这个奖,也谢谢那些让我能一直‘较真’的年头。”台下掌声雷动,可更多人低头盯着手机,屏幕里有人刷到“刘欢 老了”,也有人搜“弯弯的月亮 原唱”。突然就想起,好像我们总在“领奖时刻”想起他,却很少细究:他的歌,到底陪着几代人熬过了哪些“非听不可”的夜晚?

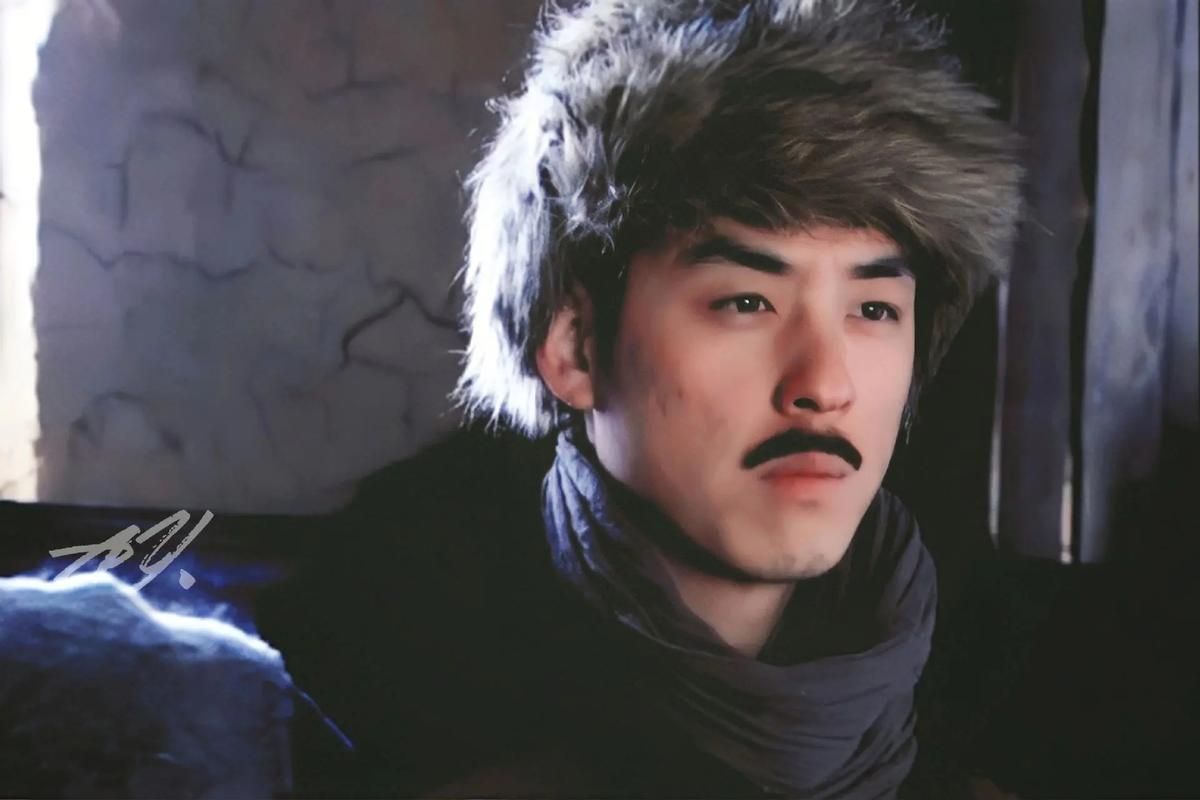

先问个实在的:现在还有多少人,会完整听完好汉歌那句“大河向东流啊,天上的星星参北斗”?1998年水浒传播出时,这首歌火到街头巷尾的音响都在放,可当时没人琢磨,刘欢顶着40度的高温在录音棚里吼了七遍——不是“吼唱”,是把山东梆子的戏腔、摇滚的爆发力、民间的叙事感揉成一股劲,硬生生把“好汉”的粗粝和悲壮,唱进了人心里。后来有记者问他“会不会觉得太累”,他笑着说:“好汉哪有不累的?但‘该出手时就出手’,对歌也一样。”

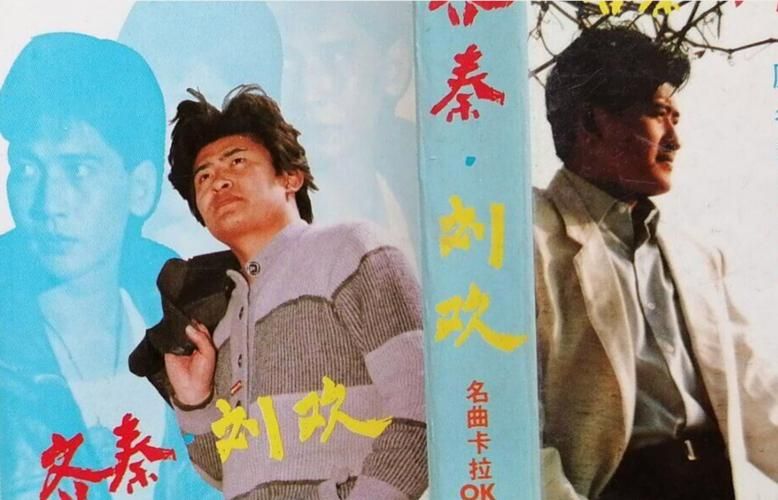

再说说弯弯的月亮。1990年这首歌刚出,有人说“太慢了,没有流行歌的‘炸’点”,刘欢当场反驳:“流行不是‘快’,是‘进心里’。”的确,30年过去,旋律一起,还是能让人想起夏夜河边的萤火虫,想起骑着自行车穿过老街的少年。前几年声生不息邀请他重新演唱,他没改一个音调,只是在间奏加了句口琴——不是炫技,是“想让现在的年轻人知道,我们当年的歌,是用‘呼吸’在唱的。”

很多人说刘欢是“活着的音乐教科书”,这话不假。他38岁当上中央音乐学院教授,给学生上课从不说“你要模仿我”,只问“你心里想唱什么?”有学生唱流行,他陪着分析和声;有人搞民谣,他带着去采风。有次课上,一个女生哭着说她“没天赋”,刘欢递了张纸条:“你看我40岁声带坏了,不还在折腾吗?音乐这东西,拼的不是‘天赋’,是‘死磕’。”现在那个女生成了小有名气的唱作人,去年发新歌特意写:“感谢刘欢老师,让我知道‘弯弯的月亮’也能照着自己的路走。”

可这些年,我们好像更爱讨论他的“秃顶”“发福”,却少有人提他“打破华语乐坛纪录”——专辑千万次的问销量破百万,是内地第一个;获14次中歌榜冠军,至今无人超越;甚至好声音当导师时,他总劝学员“别飙高音,先懂歌词”,结果帮张碧晨、周深这些歌手找回了“唱歌的初心”。有人说他“太严肃”,可他给学员改歌词时,会蹲在地上问:“你爸妈听了这首歌,会不会心疼?”

这次领奖,组委会说奖励他“40年对音乐的坚守”,他却说:“不是我坚守,是音乐守着我——难过时听千万次的问,高兴时唱好汉歌,就连赶稿子时,耳机里循环的都是弯弯的月亮’。它像个老朋友,在你需要的时候,永远在那儿。”

聚光灯暗下来时,刘欢转身下台,背影有些晃,可腰板还是挺得笔直。突然就明白,为什么这么多年,我们总对他“不离不弃”——不是因为他站在领奖台上,而是因为他让我们知道:在这个“速食时代”里,总有人在认真对待“时间”和“热爱”。那些被他歌声治愈的夜晚,那些被他鼓励的“普通人”,才是他真正的“终身成就奖”。

所以下次再听刘欢的歌,不妨慢一点:听听千万次的问里的不甘,听听好汉歌里的倔强,再听听弯弯的月亮里的温柔——原来真正的“大师”,从不是舞台上的光芒万丈,是让你在歌声里,找到自己的“时间的重量”。