提到“驻京办”,你想到的可能是各地政府在北京的联络点,是文件流转、资源对接的“官方场”。但若有人告诉你,歌手刘欢在北京也有个“驻京办”,你大概会好奇——这位乐坛“常青树”,难道也需要办事处?

其实刘欢的“驻京办”,并非什么正式机构,而是北京城音乐人圈子里,对他工作室的戏称。藏在某栋写字楼里的两层空间,没有挂牌,却总被熟悉的人称作“刘欢的大本营”。推开那扇不起眼的玻璃门,迎面不是明星的排场,而是满墙的唱片手稿、散落的乐谱纸,还有永远泡着浓茶的茶台——这里没有精致的妆容助理,只有一群围着钢琴讨论编曲的音乐人;没有嚓嚓作响的相机闪光灯,只有刘欢偶尔从琴房里传来的哼唱,混着楼下早餐铺的豆浆香气,成了这处“驻京办”最鲜活的底色。

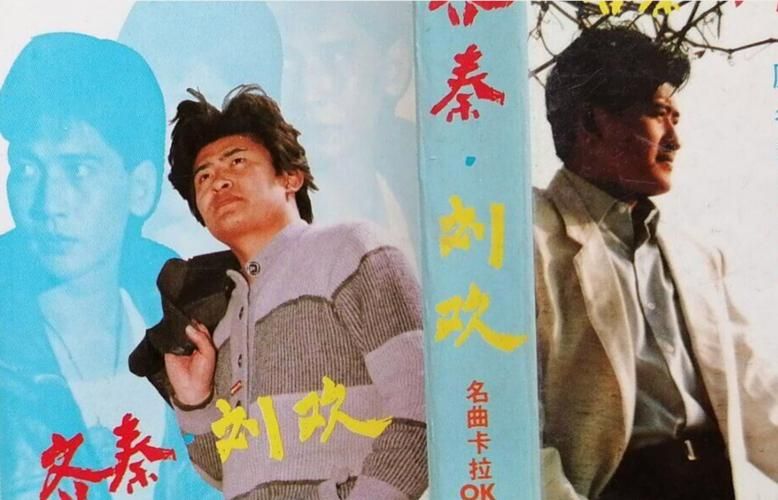

有人说,刘欢的“驻京办”像个“音乐文物馆”。墙上挂着上世纪90年代他唱弯弯的月亮时的演出海报,边角已经卷起;书架上摆着黑胶版的少年壮志不言愁,封皮上是手写的赠语:“给老友,记得那年录音棚的夜”。最显眼的是办公桌一角,放着一个磨得发亮的旧茶缸,上面的“1998年春晚”字迹早已模糊,刘欢常说:“这茶缸跟我快三十年了,当年唱从头再来时,它就在旁边装着浓茶,现在还装,只是换成了普洱。”

但这里从不只“怀旧”,更像台“永动机”。刘欢的学生王珮瑜(京剧名家)曾来拜访,撞见他凌晨三点还在琴房改配器——不是为自己,是为一个素未谋面的年轻作曲家改交响乐小样。“他说‘这孩子有灵气,就是乐器编排太挤’,拿着红笔改得满手墨水,比改自己的歌还认真。”音乐人李海(曾合作亚洲雄风)回忆,有次他来讨论合作,刘欢正抱着吉他给好汉歌的和弦“抠细节”,“都二十多年的歌了,他说‘总感觉副歌的转音还能再顺滑点’,像第一次做歌似的较真。”

就连外卖小哥都成了“驻京办”的“编外成员”。刘欢总点楼下的牛肉面,每次备注“多加香菜,少放辣”,熟了以后,小哥会特意问:“刘老师,今天琴房里是不是在录新歌?我经过时听见您试‘啊——’的高音呢。”而刘欢的回应,永远是笑着摆摆手:“瞎唱,瞎唱。”

你可能会问:刘欢这样的“音乐大腕”,需要这么“接地气”的“驻京办”吗?可在这里你看不到一点“大牌味”——没有助理挡驾,只有同事递过来的热毛巾;没有行程表排得满满当当,只有钢琴上随时可能被谱子盖住的笔记本。有人问他“累不累”,他指着窗外三里屯的车水马龙:“你看这楼下,人来人往,谁不是为了自己喜欢的事拼?我这把年纪了,还能守着钢琴改歌,还能和年轻人聊音乐,比啥都强。”

其实刘欢的“驻京办”,哪是什么办事处?分明是一个音乐人最本真的模样:不赶潮流,只守初心;不慕虚名,只磨好歌。就像墙上那手写的“守住”,不是说要守住什么成就,而是守住对音乐的热乎气——那比任何光环都动人的“烟火气”,或许才是刘欢留给乐坛,最珍贵的“驻京礼物”。