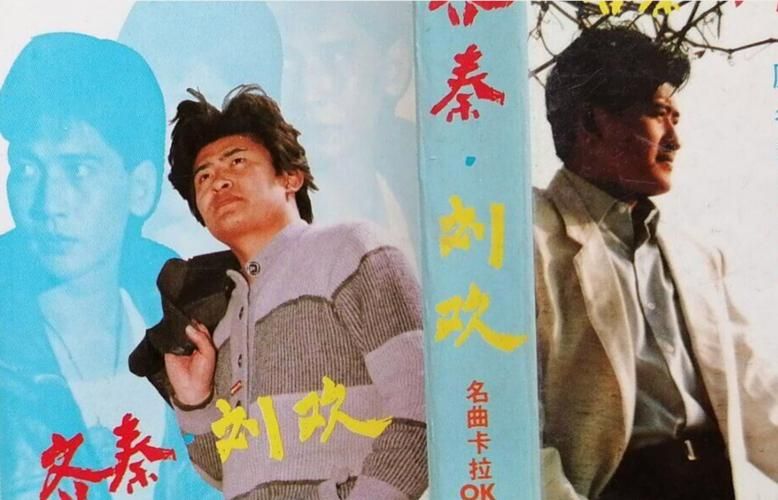

提起刘欢,很多人的第一反应或许是“那个唱好汉歌的声音”“好汉歌的王者风范”。但如果你真的细听过他的作品,从少年壮志不言愁的激昂到千万里的苍茫,从弯弯的月亮的深情到亚洲雄风的恢宏,你会发现“刘欢风格”从来不是单一的标签——它是美声的骨架、流行的血肉、民魂的呼吸,更是一个艺术家对音乐本质的30年坚守。

一、他的声音,是“老天爷赏饭吃”的技术,更是“人间烟火”的温度

刘欢的声音有多“顶”?乐评人常说“他的音域是给交响乐团配的”——高音能穿云裂石(比如我不愿让你一个人结尾的高C),低音能沉入心底(比如凤凰于飞里的气声控制),但比技术更难得的是,他的声音里永远“有事儿”。

当年少年壮志不言愁红遍大江南北,多少人被“几度风雨几度春秋”里的少年意气点燃,但很少有人注意到,刘欢在“金色的盾牌,初炼的欲望”这句里,刻意把“欲望”唱得略带颤抖——不是刻意的“深情”,而是一种带着警惕的克制,仿佛在说“年轻的冲劲里藏着需要警惕的东西”。这种对歌词的“二次创作”,从来不是技巧的炫耀,而是对一个角色的“共情”。后来唱从头再来,他用沙哑的中音唱“看成败人生豪迈只不过是从头再来”,没有悲情,只有经历过风雨的笃定,那种“把苦涩嚼碎了咽下去,再笑着站起来”的力量,比任何华丽的转音都更戳心。

二、他不追潮流,却永远站在“潮流前面”

90年代,流行乐坛开始拥抱港台风、电子风,刘欢却一头扎进了“民族与世界”的融合里。1993年唱弯弯的月亮,他用美声的共鸣唱流行的旋律,前奏里古筝和钢琴的对话,像把江南的月光和西洋的油画揉在了一起。当时有人问他“为什么不唱更时髦的歌”,他反问:“音乐的本质是什么?是让人听懂,还是让人炫技?”

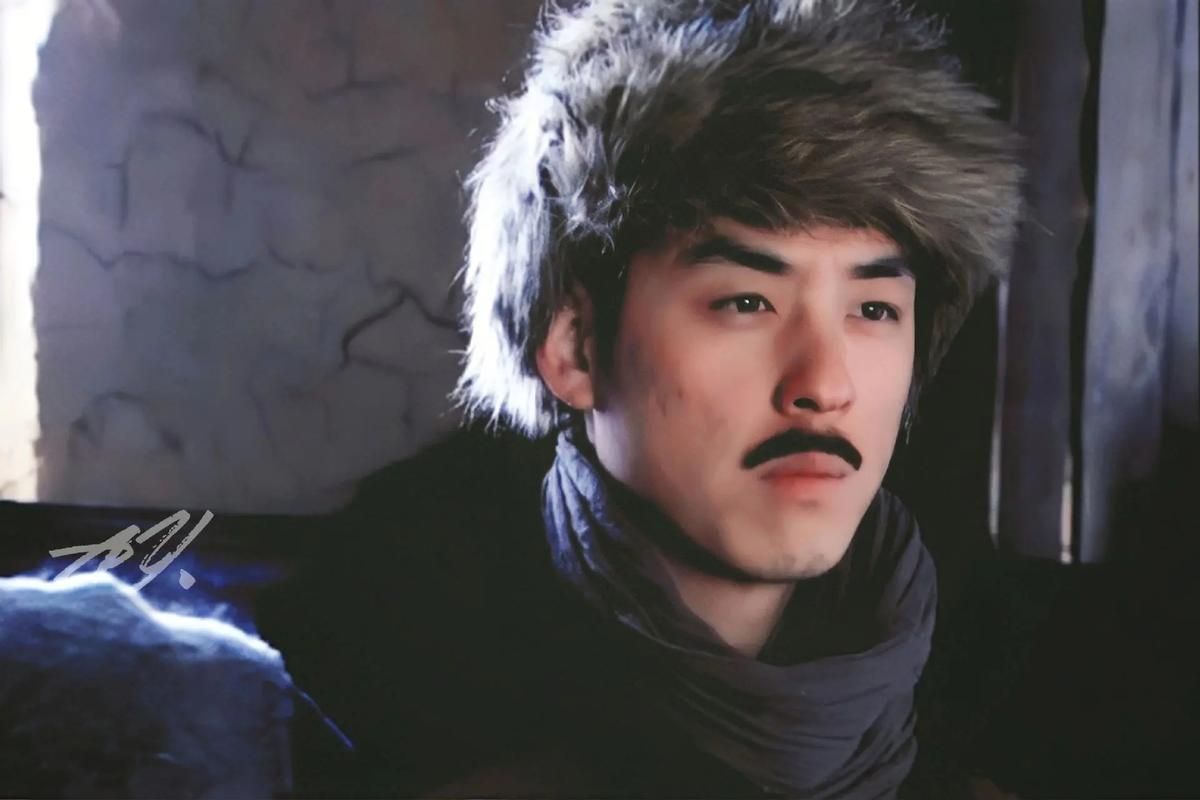

后来的好汉歌更是证明:真正的潮流,是扎根在文化里的。1998年水浒传需要一首能“把梁山好汉的魂儿喊出来”的歌,刘欢没用摇滚,没用电音,就用了豫剧的念白、民间的旋律,加上他自己吼出来的“大河向东流啊”——这首歌火了25年,至今还是广场舞BGM里的“顶流”,不是因为它“时髦”,而是因为它唱出了中国人骨子里的“痛快”:不矫情、不扭捏,有什么情绪就吼出来,像村口大爷喝多了酒拍桌子喊出来的大实话。

三、从“歌坛王者”到“音乐导师”,他教人的从不是“怎么唱,而是怎么‘做人’”

很多人知道刘欢是中国好声音的“导师”,但少有人注意到,他点评时从不飙专业术语,永远在说“音乐里的真诚比技巧更重要”。有一年学员炫技唱高音,他听完只说了一句话:“你嗓子很好,但我想知道,这首歌里,你的心在哪里?”后来这个学员选了一首朴树的白桦林,唱到“天空晴朗,正在梦想”时哭了,刘欢在台下跟着掉眼泪——他说:“你终于明白,音乐不是用来‘展示’的,是用来‘分享’的。”

这种“对音乐的敬畏”,从他当歌手那天起就没变过。早年录制专辑,为了找一个更自然的喘气声,他能录几十遍;后来给影视剧唱主题曲,他一定要看完原著,甚至跑到剧组体验生活。拍三国演义时唱貂蝉,他特意去山西看了几天晋剧,学老艺人的“拖腔”,只为唱出那个乱世里“红颜薄命”的无奈。他说:“歌手不是‘卖声音的’,是‘讲故事的’——故事讲不好,嗓子再漂亮也是空壳。”

四、“刘欢风格”的终极答案:让每个音符都有“根”

30年过去,乐坛新人辈出,有人用流量圈粉,有人用话题出圈,但刘欢依旧在舞台中央。去年60岁生日演唱会,他唱了从头再来,没有华丽的舞美,就坐在钢琴前,声音依旧醇厚如陈酿,台下的观众跟着唱,有人哭红了眼,有人笑着拍手——为什么?因为他的音乐里,装着普通人的欢喜与悲伤,装着一个时代对“好音乐”的期盼,更装着一个艺术家最朴素的原则:不骗自己,不哄听众。

说到底,“刘欢风格”从来不是“刘欢一个人的风格”,而是一种“把音乐当生命”的活法。他不追光,自己就是光源;他不定义潮流,他本身就是经典。或许这就是为什么30年过去,我们提到“华语乐坛的顶级唱功”,依旧会脱口而出:“那是刘欢。”