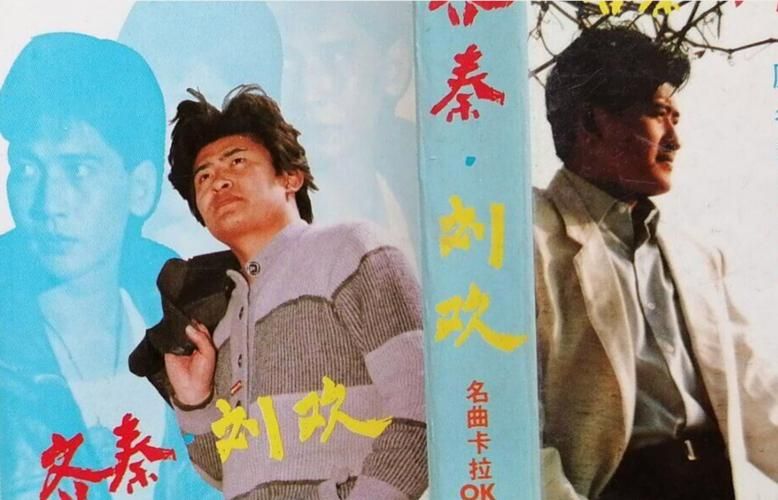

提到刘欢,你会想到什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪情万丈,是弯弯的月亮里“知了声声叫着夏天”的温柔沉静,还是我是歌手舞台上那个闭着眼摇头晃脑的音乐匠人?但总有那么一个细节,像粘在记忆里的胶片——他略宽的额头,在灯光下泛着光泽,随着歌声的起伏轻轻颤动,成了舞台上最“不打码”的“个人IP”。有人说这是“颜值硬伤”,可几十年过去,这非但没成为他的“绊脚石”,反而像一枚越用越亮的勋章,让人忍不住琢磨:刘欢的额头,到底藏着多少不为人知的故事?

从“意外标签”到“记忆坐标”:额头如何成了他的“第二张名片”?

在“颜值即正义”的娱乐圈,刘欢的额头年轻时确实“出挑”。早年间参加央视晚会,化妆师总想用刘海“修饰”一下,他却连连摆手:“别挡住了,这可是我的‘表情包’!”你笑起来时,额头的皱纹像音符跳跃;你投入时,额角的青筋像跳动的鼓点——他总觉得,额头是他情绪的“扩音器”,是歌声的“可视化伴奏”。

1990年,北京亚运会开幕式上,刘欢唱奥林匹克风。当他唱到“我们手拉手,心连心”时,镜头正对着他的脸。后来导演回忆:“当时我们都担心观众会关注他的额头,结果后台收到的全是说‘他的歌声里全是力量,额头跟着节奏在发光’的留言。”从那以后,刘欢彻底放下了“顾虑”,额头成了他的“舞台标识”——不用报幕,只要看到那个熟悉的轮廓,就知道“那个唱好汉歌的人来了”。

粉丝里流传着一个梗:“刘欢的额头,是娱乐圈的‘活GPS’——换台就能认,关灯也能猜。”有人开玩笑说,这额头怕是“吸收了日月精华”,不然怎么几十年过去了,反而更显“智慧光环”?其实哪是什么“天生异禀”,不过是他在舞台上投入太深——唱千万次的问时,他额头青筋微凸,像藏着贝多芬的命运交响曲;唱从头再来时,他眉头紧锁,额头的褶皱里全是“不认输的劲儿”。这额头早不是“外貌特征”,而是他用音乐“刻”在观众心里的“记忆坐标”。

额头里的“硬核人生”:那些比颜值更“打脸”的真相

有人问刘欢:“你就不怕观众只记住你的额头,忘了你的歌?”他总笑着说:“怕什么?歌是用来听的,额头是用来‘加分’的——至少说明这人没‘藏心眼’。”可这额头的“坦荡”背后,藏的是比颜值更“硬核”的人生。

上世纪90年代,刘欢的事业如日中天,却突然查出患上了“贝赫切特综合征”(一种免疫系统疾病),需要长期服用激素。那段时间,他的面部浮肿,额头更显宽大,甚至有人背后议论“是不是发福了”。有记者小心翼翼地提,他却豁达地拍拍额头:“这叫‘战损勋章’,说明我在跟病魔‘掰手腕’呢!”后来他坚持治疗,一边吃药一边巡演,有次唱到高音,额头渗出了细汗,他却笑着对观众说:“看,我这‘行走的加湿器’还能给舞台保湿呢!”

更让人动容的是他对音乐的“偏执”。有一次录好汉歌,为了找到最“接地气”的感觉,他在录音室里反复唱了十几遍,额头上的汗珠滴到谱子上,他也不擦,反而说:“这汗里有‘梁山泊的味儿’。”这种“较真”,让他的歌总带着“烟火气”,也让他的额头成了“专业度的代名词”——音乐界有个说法:“刘欢的额头一皱,就知道这歌得‘改八遍’。”

从“外貌调侃”到“价值共鸣”:观众为何越来越“爱”他的额头?

这几年,社交媒体上关于“刘欢额头”的讨论变了味儿——从前是“调侃”,现在是“致敬”。有人P图把他额头比作“智慧山”,有人留言“这才是‘实力派’该有的额头”,连年轻网友都说:“比起那些磨皮磨到没表情的明星,刘欢的额头里全是‘故事感’。”

为什么?因为现在的观众越来越明白:娱乐圈缺的不是“完美脸蛋”,而是“有灵魂的表演”。刘欢的额头,从来不是“瑕疵”,而是他真诚的“签名”——他从不躲藏,不迎合,用最“真实”的样子站在舞台,用最“用力”的歌声打动人心。就像他在采访里说的:“我这额头,既没开过光,也没镶钻,但它装了我唱过的每一首歌,经历的每一件事,你说值不值钱?”

想起中国好声音里,他转身时额头的皱纹闪着光,对学员说:“别管别人说你长得怎么样,声音能传多远,你就能走多远。”那一刻,他的额头不再是“外貌标签”,而是“艺术灵魂”的具象化——它告诉所有人:真正的魅力,从来不是五官的精致,而是眉宇间对事业的执着,歌声里对人间的热爱。

下次再看到镜头里刘欢的额头,别急着调侃“显眼”。你摸摸自己的额头,那里是不是也有过为了某件事“皱眉”的专注,流过汗的坚持,见过光的喜悦?刘欢的额头,何尝不是我们每个人的“镜子”——它承载了岁月,也见证了成长;藏着不完美,更写满了“真实的分量”。毕竟,娱乐圈最“耐看”的风景,从来不是一张“无瑕的脸”,而是一颗“热乎乎的心”,和那个敢把“真实”刻在额头上的勇气。