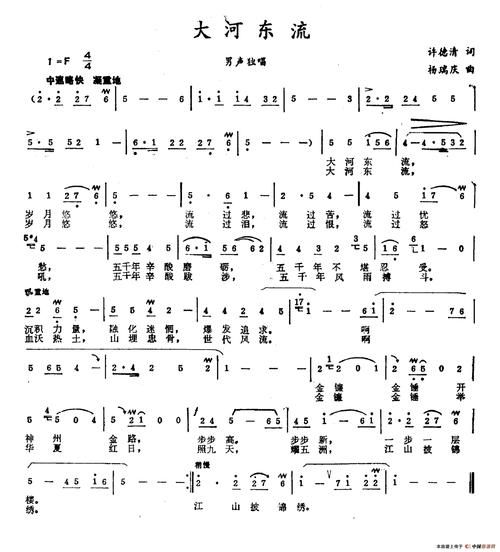

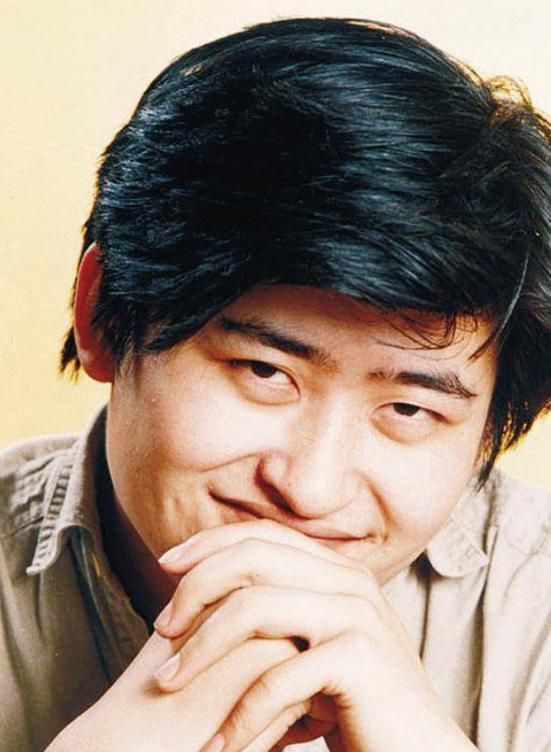

提到刘欢,你首先想到的是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,还是弯弯的月亮里“岁月在外头,她在里头”的深情?或是他那总被调侃的“厚嘴唇”?但不管你记住哪个标签,有一个事实无法否认:在华语乐坛,刘欢的“嘴巴”,几乎是“实力”的代名词。这嘴巴里,藏着半个中国流行音乐史,也藏着一个音乐人对艺术最执着的坚守。

从“人脸识别困难户”到“行走的CD”:嘴巴的“标签”与“实力”

很多人第一次见刘欢,总忍不住盯着他的嘴看——那饱满的嘴唇在舞台上格外显眼,连他自己都曾在节目里自嘲:“我这嘴,小时候总被说像鲇鱼,后来成了‘标配’。”但有趣的是,当这嘴一开合,所有人的注意力都会从嘴唇移到声音上。

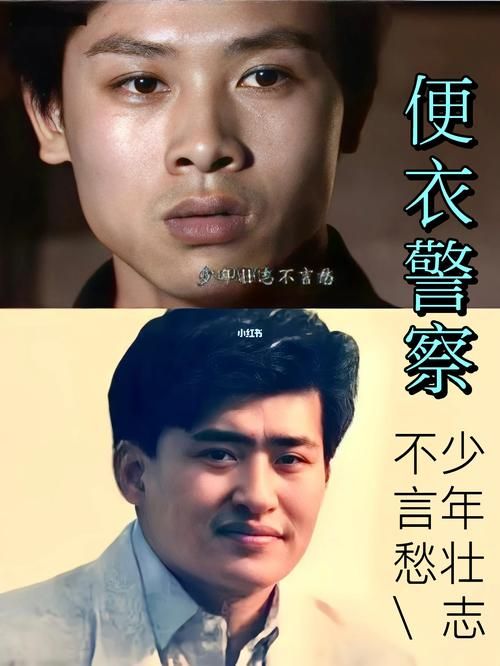

1987年,刘欢站在央视春晚的舞台上,唱出少年壮志不言愁时,全国观众都惊了。那声音像被砂纸打磨过的铜铃,粗粝却透着穿透力,“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”一句唱出,仿佛把一个年轻人的热血与担当都砸进了听众心里。从此,娱乐圈里多了一张“记得住声音、记不住长相”的脸——不是他长得普通,而是那嘴巴里发出的光芒太耀眼,盖过了所有外在标签。

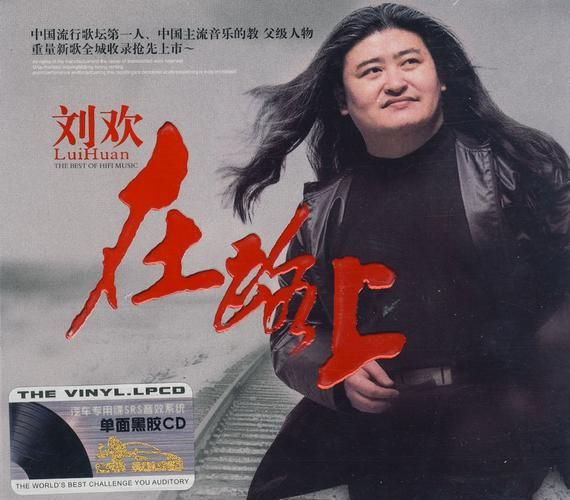

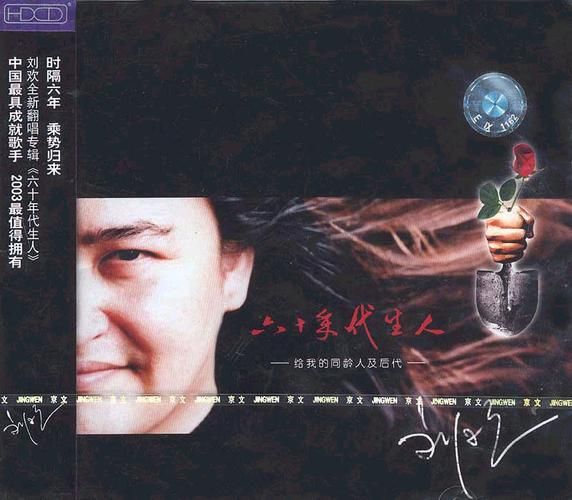

后来弯弯的月亮火了,他把南粤水乡的柔情唱得缠绵又辽阔;再后来好汉歌响彻大江南北,他高亢的嗓音成了多少人KTV的“拦路虎”;直到上了我是歌手,年近六旬的他用从前慢和凤凰于飞,证明这嘴巴不仅能唱高音,还能把岁月酿成的醇厚感唱进人心里。网友说:“刘欢一开口,我就知道什么是‘行走的CD’——不是炫技,是那种把情感揉碎了、再重新捏起来的真诚。”

嘴巴的“秘密”:天赋与磨砺的“双向奔赴”

你有没有好奇过,刘欢的嘴巴到底有什么“玄机”?是天生一副好嗓子,还是后天练就的“大杀器”?

其实刘欢自己说过,他的嗓子刚出道时并不完美。早年在北京国际关系学院读书,他学的是西方音乐,接触的都是美声、摇滚,可后来要唱中国风、要叙事,声音就需要“改造”。比如好汉歌里的“嘿咻嘿咻”,他放弃了美声的“位置感”,改用民间“喊山”式的质朴唱法,反而让这首歌有了烟火气;唱千万次的问时,他又在流行唱法里加入了美声的气息支撑,那种“撕心裂肺”的痛感,就成了刻在一代人DNA里的记忆。

更绝的是他的“语言能力”。这嘴巴不仅能唱歌,还会说三门外语:英语、法语、意大利语,甚至能用德语唱艺术歌曲。有次在音乐会上,他用意大利语唱我的太阳,台下意大利观众都跟着鼓掌——这嘴巴,成了他连接不同音乐文化的桥梁。但鲜为人知的是,他为了练发音,对着镜子磨了无数遍嘴型,连舌头的位置都一一调整。说白了,没有谁的“金嗓子”是天生就能唱,不过是把别人喝咖啡的时间,都用在了练习上。

嘴巴的“温度”:不“端着”的音乐人,才是真顶流

如今娱乐圈的歌手,总在纠结“人设”要不要崩,可刘欢从不在乎。他的嘴巴,除了唱歌,还总说“大实话”。

当其他歌手还在比谁的高音更尖时,他说:“唱歌不是比谁的嗓子大,是比谁能打动人。我见过太多技巧派,唱到最后自己都麻木了,观众怎么会感动?”当选秀节目捧起了一批“靠眼泪和故事出道”的选手,他直接在中国好声音的导师席上点评:“音乐是给耳朵听的,不是给眼睛看的。你这故事很感人,但歌唱得不行,就是不行。”

就连他的“厚嘴唇”,也成了他拒绝“包装”的标志。有次造型师想给他打遮瑕唇线,他摆摆手:“我这嘴就这样,习惯了,观众要听的是声音,不是口红。”难怪有人说,刘欢的“真实”,是刻在骨头里的——他从不把自己当“明星”,就是个爱唱歌、敢说话的老音乐人。嘴巴里唱的是作品,说的话是良心,这才是真正的“顶流”该有的样子。

写在最后:刘欢的“嘴巴”,为什么能让几代人共情?

从1987年到今天,刘欢的“嘴巴”跨越了40年,可他的歌依然是老中青三代人循环播放的“常客”。为什么?

因为这嘴巴里唱的,从来不是无病呻吟的流行情歌,而是一个时代的缩影,一代人的青春记忆。是北京人在纽约里“千万里,千万里,我追寻着你”的漂泊与坚守;是好汉歌里“生死之交一碗酒”的热血与豪情;是从头再来里“心若在梦就在,天地之间还有真爱”的乐观与力量。

他的嘴巴,不是靠造型支撑的“流量密码”,而是靠作品堆砌的“音乐丰碑”。在这个颜值当道、速食文化盛行的时代,刘欢的“嘴巴”提醒着我们:真正的艺术,从来不怕时光打磨。因为那从嘴巴里流淌出来的每个音符,都藏着对音乐的热爱,对观众的尊重,和对自我的坦诚。

下次当你再听到刘欢的歌,不妨停下来,仔细听听——那不只是“金嗓子”,更是一个音乐人用一辈子,对“何为好音乐”最好的回答。