你有没有过这样的时刻?电视里响起“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,哪怕只是前奏的一两秒,整个人就像被按下了播放键——90年代的夏天、院子里的大蒲扇、水浒传里梁山好汉的啸聚山林,所有画面瞬间涌上来。这首歌火了快30年,从卡带到短视频BGM,从爷爷哼到孙子女唱,可咱们真的“听懂”它了吗?今天咱们不聊剧情不聊角色,就扒一扒刘欢唱红这首歌的曲谱,看看那些写在五线谱里的门道,为啥能让一代代人跟着“浪奔浪流”。

一、从“电视剧主题曲”到“全民记忆”:曲谱里的“时代基因”

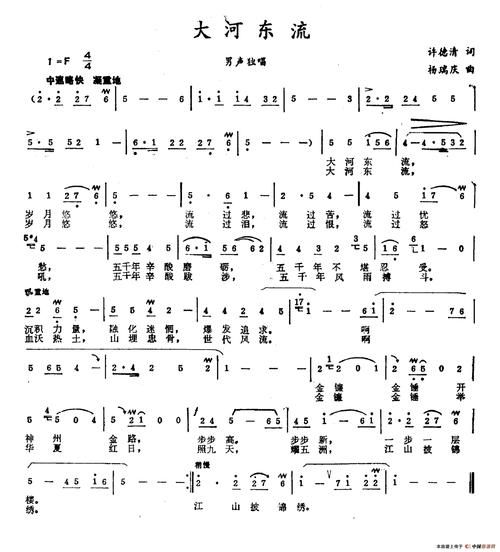

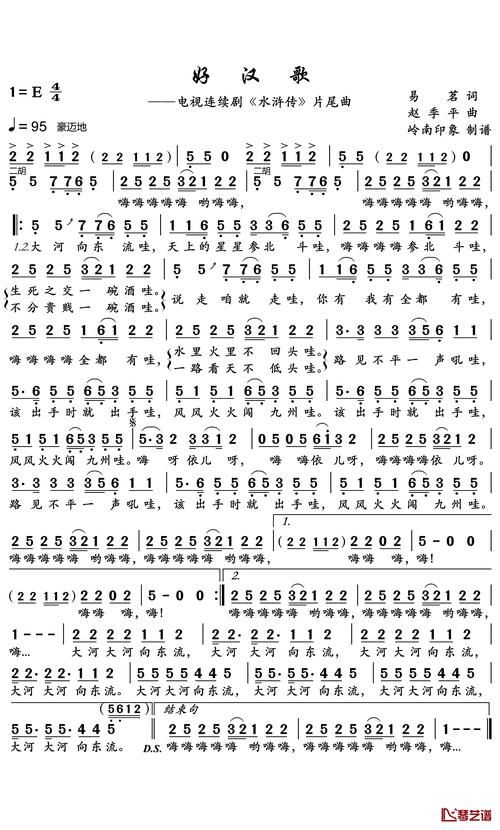

1998年水浒传播出时,没人敢想主题曲会成“国民BGM”。作曲家赵季平拿到剧本时,说要写出“大河的奔腾感,又要有人间烟火的体温”,最后交出的曲谱,开头就藏着“小心机”——前奏两小节,钢琴用低音区刮奏模拟水流的湍急,紧接着笛子吹出一段悠扬的过门,高音区几个跳音像不像星星在夜空闪烁?这不就是歌词里“天上的星星参北斗”的具象化吗?

刘欢拿到谱子时,特意在“大河向东流啊”这句加了延长记号。你仔细听,他唱到“流”字时,气息不是直线平的,而是带着一点点下行的“叹息感”,像大河在拐弯时遇到的礁石,又藏着老一辈人看透世事的豁达。后来很多歌手翻唱,直接把延长音唱成“强音”,反而丢了那种“又倔又温柔”的劲儿——曲谱上的一个小小记号,背后是人物性格和时代情绪的揉啊揉。

二、曲谱里的“江湖密码”:为啥五声音阶能写出“豪迈里的孤独”?

你有没有发现,唱再嗨的歌,只要一念“大河向东流”,就不会觉得“轻浮”?这跟曲谱用的音阶关系巨大。赵季平全程没用复杂的“半音阶”,而是用了咱们老祖宗的“五声音阶”(宫商角徵羽),说白了就是“1 2 3 5 6”这五个音。但光有这五个音太“正”,他在副歌“天上的星星参北斗,说一声涛涛江河那是我朋友”里,偷偷加了“偏音”——“清角”(4)和“变徵”(升4),而且是“游移”着用:唱“参北斗”时,“4”音往上滑一点点,像星星在眨眼,又像喝酒时杯沿碰撞的脆响。

更绝的是节奏。主歌部分“大河向东流啊,天上的星星参北斗”,旋律音的时值基本是“前八后十六”或“四分音符”,听起来稳稳当当,像船夫在一步步摇橹;到了副歌“嘿,嘿,嘿”的感叹词,突然换成“前十六后八”,节奏一紧,就像酒过三巡,拍案而起!曲谱上这些“密密麻麻”的节奏标记,把“江湖”的“静”与“动”、“稳”与“烈”全画出来了——不是硬喊“豪迈”,而是让音符自己“说故事”。

三、刘欢的“谱外功夫”:写在曲谱之外的“呼吸哲学”

拿到原版曲谱你会发现,上面除了音符和强弱记号,还有很多刘欢自己标的“呼吸记号”。比如“路见不平一声吼该出手时就出手”这句,他在“吼”字后面标了“换气(弱)”,不是猛地吸一口气,而是像从丹田抽出一丝气,带着“无奈”和“痛快”的劲儿。后来采访他说:“唱水浒好汉,不能只唱‘猛’,得唱他们‘为啥而吼’——是为不平吼,是为兄弟吼,这口气里得有‘人的温度’。”

还有那个著名的“转音”,曲谱上只写着“上滑滑音”,但刘欢唱的时候,会根据歌词的语气调整滑音的“速度”:唱“流”字时滑得慢,像水流蜿蜒;唱“吼”字时滑得快,像刀出鞘。这些细节曲谱上没写,却成了“一开口就知道是他”的密码——毕竟好的演唱,从来不是“复制曲谱”,而是让曲谱跟着“人”活起来。

四、为什么30年过去,我们还在“跟着曲谱哼”?

现在短视频上,连三岁小孩都能跟着“大河向东流”扭一扭,但你让他们唱副歌,立马跑调成“大河向东走啊”。为啥?因为原版曲谱的“旋律线条”太有辨识度了——它不是简单的“上上下下”,而是像书法里的“起承转合”:主歌“起”(平缓叙事),副歌“承”(情绪上扬),桥段“转”(“嘿”字的爆发),收尾“合”(“该出手时就出手”的斩钉截铁)。这种“讲故事”的旋律走向,就像咱们小时候听评书,有铺垫、有高潮、有余韵,听着听着就“入戏”了。

更重要的是,曲谱里的“留白”给足了想象空间。比如前奏笛子吹完后,有半秒的“静”,不是沉默,是“大河奔涌前的蓄力”;歌词间隙的“间奏”,鼓点由慢到快,像好汉们从四面八方聚来。这些“无声”的记号,反而让听众自己脑补画面——好音乐从来不是“填满”,而是“勾起你心里的东西”。

说到底,大河向东流的曲谱哪是什么“冰冷的符号”?它是赵季平用五线谱画的“水浒图”,是刘欢用音符写的“英雄帖”,更是咱们这代人藏在旋律里的“青春密码”。下次再听到这首歌,不妨闭上眼睛,看看能不能从那些跳动的音符里,找到当年夏天和你一起哼这首歌的人——毕竟能让一代代人跟着“浪奔浪流”的,从来不是歌曲本身,是曲谱里藏着的、属于我们共同的日子。