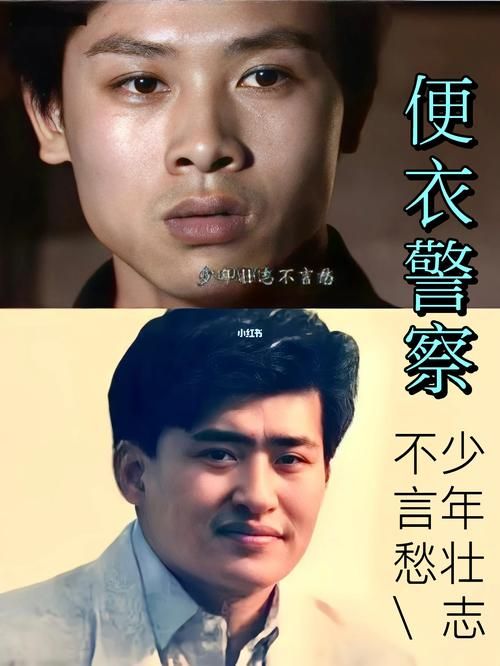

1987年的秋天,北京电影制片厂的录音棚里,一个留着板寸的年轻人对着乐谱清了清嗓子。彼时他刚从中央音乐学院毕业,还在当老师,从未想过自己随手哼唱的一段旋律,会成为一代人青春的“BGM”。这首少年壮志不言愁,后来随着便衣警察的热播,像长了翅膀一样飞遍大街小巷——从清晨的广播喇叭到深夜的录像厅窗口,从穿着的确良衬衫的青年到扎着马尾的女孩,谁还没跟着吼过“金色盾牌,热血铸就”?

可你有没有问过自己:30多年过去了,为什么这首歌每年还会在毕业季、在征兵宣传、在那些关于“理想”的场合里被人翻出来?是旋律太抓耳,还是歌词太戳心?或许都不全是。要读懂它,得先回到1987年的中国——那是个刚从“伤痕文学”的沉思里抬起头,准备“摸着石头过河”的年代;年轻人既迷茫又热血,一边担心“铁饭碗”丢了,一边又惦记着“振兴中华”的口号。

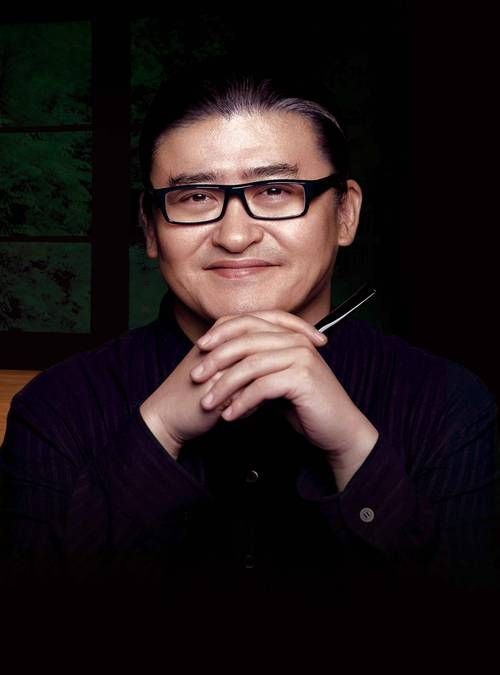

徐沛东的“旋律密码”:为什么一开口就让人热泪盈眶?

现在说起徐沛东,大家会想起辣妹子爱我中华这些欢快又大气的歌。但1987年的他,还是个刚从沈阳音乐学院毕业的“愣头青”,接到为便衣警察写歌的任务时,他盯着剧本里“英雄无悔”四个字,在琴房里熬了三个通宵。

“不能太悲,那是英雄;不能太嗨,那是口号。”后来徐沛东在采访里说,他想的“是年轻人对理想的执着,就像刚长成的树,既想冲天而起,又舍不得脚下根”。于是他用了大调式,却在副歌偷偷加了点小调的“忧郁”——前奏的钢琴像清晨的薄雾,主歌的旋律是平缓的倾诉,到了“金色盾牌,热血铸就”,突然拔高,像一把刀刺穿了雾,把那种“明知山有虎偏向虎山行”的少年气全甩了出来。

但光有旋律不够,还得有人“把心唱进去”。刘欢当时被找来试唱,他看着词曲,突然皱起了眉:“‘金色盾牌’太像口号了,能不能改改?”作者林汝为(也是便衣警察的导演)当场急了:“这是警察的荣誉,怎么能改?”刘欢没说话,拿起谱子轻轻唱:“‘金色盾牌’……嗯,‘盾牌’如果沉一点呢?”他故意把“牌”字唱得拖长的、下沉的,像盾牌被人重重砸在地上,反而有了力量感。后来他说:“唱英雄不能演英雄,得把自己当成那个刚穿上警服、连胡子都没长齐的年轻人,他也有怕,但有一股‘不服输’的劲儿在顶着。”

为什么它是“80后的青春”,也是“00后的热血”?

2023年,B站有个视频火了:一个00后UP主翻唱少年壮志不言愁,弹幕里突然刷满了“我爷爷就爱听这个”“我爸当年结婚用的这个做BGM”。评论区有人问:“你们这代人懂‘热血铸就’吗?”高赞回复:“懂啊,你们刷‘为我打call’,我们喊‘热血铸就’,都是想把一件事做到底的劲儿。”

你看,这首歌从没说过“理想”两个字,但每个音符都是理想的模样。80后听它时,刚改革开放,看到“下海潮”能挣到钱,也看到有人为了集体默默付出——他们从歌词里读到了“个人奋斗”和“家国情怀”不矛盾;90后听它时,赶上互联网崛起,一边加班写代码,一边吐槽“内卷”,但副歌一响,还是会想起高考时写在课本上的“乾坤未定,你我皆是黑马”;00后听它时,可能已经刷惯了“世界那么大我想去看看”,却在觉醒年代里看到和李大钊一起“为理想献身”的青年时,突然懂了“青春无悔”不是一句空话。

就像刘欢2021年在声生不息里重唱这首歌时说的:“音乐是有记忆的。30年前唱它,是为了给英雄致敬;30年后唱它,是想告诉年轻人‘你们的时代,同样需要少年气’。”他当时71岁,站在舞台上微微发福,唱到“少年壮志不言愁”时,眼角有皱纹,但声音还是像当年那样亮——不是那种年轻人的“单薄亮”,是像陈年老酒,越沉越醇,越听越有力量。

现在,我们还需要“少年壮志不言愁”吗?

前阵子和00后朋友聊天,他说现在的年轻人“太务实了”,考研考公进大厂,谁还谈“理想”?我突然想起刘欢另一首歌天地在我心里的词:“路不平,我们能铲平;山再高,我们能攀登。”或许“少年气”从不是挂在嘴边的口号,而是“就算知道难,还是想试试”的倔;是“就算被现实磨平了棱角,心里还留着一团火”的热。

少年壮志不言愁唱了30年,它不只是一首歌,是一面镜子:照过80后的迷茫与奋进,照过90后的焦虑与坚守,现在又照着00后的迷茫与倔强。我们或许不再穿的确良衬衫,不再用录音机听歌,但每当旋律响起,心里总有个声音在说:“别怕,少年人,你的壮志,终会有回应。”

所以如果现在有人问你:“为什么30多年了,刘欢的这首歌还这么火?”你会怎么答?或许就像当年那个在录音棚里清嗓子的年轻人说的:“因为它说的,是我们每个人都藏在心底,却从未敢丢掉的——那句‘不言愁’的少年心。”