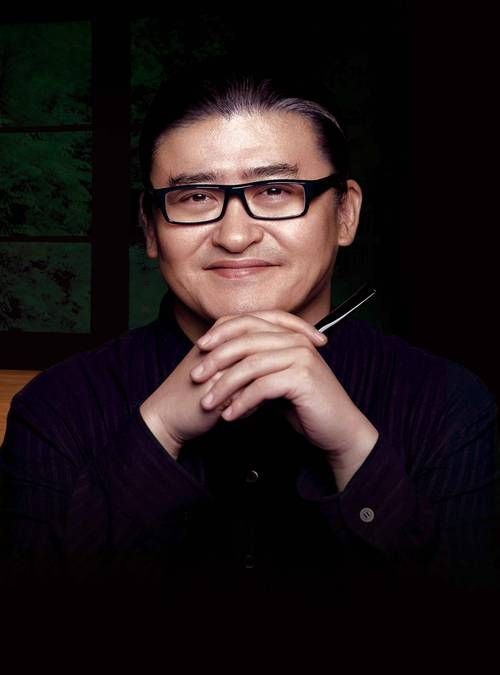

凌晨两点的北京,东五环的录音棚还透着一点光。调音台前,刘欢摸了摸下巴上新长的胡茬,对着耳机里循环到第三遍的demo轻轻摇头:“不对,这里得像深夜的胡同口,风刮过来,得带着梧桐叶的沙沙声,不是硬邦邦的鼓点。”

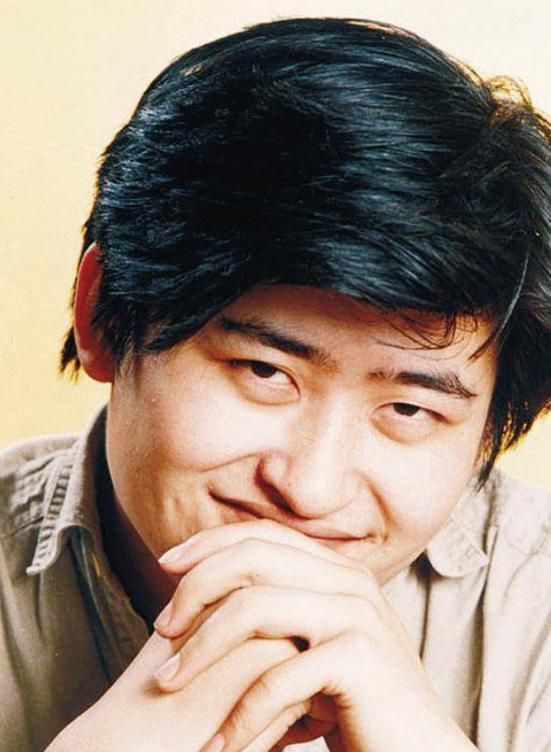

这是1994年,他为北京人在纽约配千万次的问时留下的场景。后来无数个深夜,有人听着这首歌掉眼泪,说那是“想家却回不去的夜”;也有人跟着他嘶吼的副歌红了眼眶,说那是“憋着一口气非要拼出个名堂的夜”。可很少有人知道,刘欢的“夜”,从来不是单薄的情感拼凑——是音乐人挑灯夜战的孤勇,是普通人藏在旋律里的心事,更是一个时代磕磕绊绊却始终向前的温柔注脚。

一、他的夜,是“不妥协”的战场,也是“不将就”的温柔

你听过刘欢唱弯弯的月亮吗?不是现在舞台上那个稳坐C位的导师,是1987年,他在北京国际声像公司的录音棚里,对着破旧的话筒一遍遍试音。当时编曲想用电子琴模仿流水声,他硬是换成古筝,说“月亮底下得有水,这水得是咱们胡同口井里刚打上来的,带着凉气儿”。

那年他28岁,已经靠少年壮志不言愁火遍大江南北,可从没把自己当“明星”。有次深夜录好汉歌,吉他手手滑错了个音,所有人都说“没事儿,混过去就行”,他非要关掉录音带,擦掉吉他弦上的指纹重来:“这首歌是替老百姓喊的,错一个音,就像吃饭硌了牙,硌得人心疼。”

后来他发福了,唱功却没退步。2018年歌手舞台上,他唱从头再来,唱到“昨天所有的荣耀,已变成遥远的回响”时,镜头扫到场下——前半段观众还在欢呼,后半段没人说话,连灯光师都忘了打追光,就任由他沙哑的声音在黑夜里漫开。有人说“刘欢的夜,从来不用特效撑场面”,可谁都知道,这“不将就”的背后,藏着多少个和音较劲的深夜,多少次对着谱子琢磨“这里要不要停半秒,让呼吸声也变成歌词”的较真。

二、你的夜,是不是也有他的歌在陪你“熬”?

王阿姨今年58岁,是北京一所中学的退休语文老师。她手机里存着刘欢的歌单,名字叫“老伙计”。有次我去她家,翻出她1995年的日记本,泛黄的纸页上写着:“今晚月色特别冷,儿子第一次出国,视频里说想家。我放了刘欢的千万次的问,他在那头跟着唱,声音抖得跟筛糠似的——这孩子,跟小时候听这歌时一个样,倔,却让人心疼。”

年轻人也有自己的“刘欢的夜”。95后的设计师小李,凌晨三点改方案改到崩溃,耳机循环从头再来,“刘欢唱‘看成败人生豪迈,只不过是从头再来’,他那么大岁数了,还拼成那样,我这点苦算什么?”

甚至95后歌迷小张,第一次认识刘欢,是因为B站一个“网抑云神曲”剪辑——把凤凰于飞的“旧梦依稀,往事迷离”和游戏CG剪在一起,配文“成年人的世界,哪有那么多是非对错”。他评论:“以前听这歌觉得老气,现在明白,原来‘凤凰于飞’不是童话,是摔碎了膝盖还要站起来,掸掸灰说‘没事儿,再来’的体面。”

刘欢自己说:“我的歌嘛,写的就是普通人的日子。高兴了听个乐呵,难过了找点安慰,这就够了。”可谁能想到,那些他“随便写写”的歌,早就成了无数人夜里最厚的被子——裹得住孤独,也捂得热人心。

三、不止是歌,是“把日子过成诗”的生活哲学

你见过刘欢的深夜朋友圈吗?不晒行程,不带货,就发一张凌晨四点的胡同路灯,配文“风把梧桐叶子吹得响,像谁在轻轻哼弯弯的月亮”;或者发一碗刚煮好的热汤面,筷子旁摆着本唐诗选,说“失眠了,读读杜甫‘露从今夜白’,比安眠药管用”。

他早就活成了自己歌里的样子——不疾不徐,有烟火气,也有风骨。有次采访问他“为什么总在深夜发这些”,他笑了笑:“人呐,白天都在赶路,到了晚上才敢停下来看看自己。我的歌也一样,白天听是劲儿,晚上听是魂,反正都是过日子,不能糊弄。”

现在他很少上综艺了,大部分时间窝在书房里读乐谱,或者带学生。可每次有人在深夜里听他的歌留言“谢谢刘欢老师,今天我没放弃”,他都会认真回一句:“你呀,也别放弃。日子长着呢,总有不期而遇的温柔在等你。”

其实“刘欢的夜”,从来不是一个具体的时间点。是28岁的他在录音棚里和古筝较劲的倔强,是58岁的王阿姨听着千万次的问想起儿子的泪光,是95后小李在崩溃的夜里循环从头再来的勇气,是我们每个人在黑夜里摸到开关,那束被他的歌声照亮的光。

它不刺眼,却足够温暖;不张扬,却足够有力。毕竟,能把日子过成诗的人,写出来的歌,怎么会没有温度呢?

那你呢?你的“刘欢的夜”,藏着哪个故事?