提到刘欢,你脑子里是不是立刻蹦出几段旋律?可能是弯弯的月亮里“岁月在墙上剥落,看见小时候”的感慨,也可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,又或是从头再来里“心若在梦就在”的铿锵。这些歌就像老朋友的约定,不管过去多少年,只要前奏一响,就能瞬间把你拉回某个特定的年代。可你有没有想过,为什么刘欢的歌能穿越时间,成为几代人的共同“背景音乐”?这背后,藏着他对音乐最笨也最执着的坚守。

1990年,他唱出了普通人心里那道“弯弯的月亮”

要说刘欢的“封神之作”,弯弯的月亮一定是绕不开的。1990年,这首歌刚一出来,就像一股清流淌过大街小巷。很多人以为这只是一首抒情歌,但刘欢自己说过:“我唱的不是月亮,是大家对故乡、对过去的怀念。”那时候的改革开放刚进行了十几年,城市化让很多人离开家乡,在霓虹灯里迷了眼。刘欢用略带沙哑的嗓音,把“今天的城市霓虹灯,让我们迷失了方向”的迷茫唱进了人心里。

你听听那句“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”,不是撕心裂肺的痛,是一种成年人藏在心底的温柔。后来他才透露,编曲时特意加了笛子,就是要用民乐里的“乡愁”底色,和城里人的“漂泊感”形成碰撞。这种对细节的较真,让这首歌成了“时代切片”——30多年后的今天,在外打拼的人听了,还是会想起老院子里那盏昏黄的灯。

1998年,他用一声“嘿咻嘿咻”掀起了全民“好汉热”

如果说弯弯的月亮是刘欢的“柔情担当”,那好汉歌就是他的“江湖豪情”。1998年,水浒传开播,主题曲需要既有江湖气,又能让老百姓跟着唱。导演找到刘欢时,他正在国外,二话没说就答应了。你可能不知道,这首歌他只用了半小时录完,甚至没用提词器——那种“路见不平一声吼”的劲儿,好像就是从水浒传里直接长出来的。

刘欢后来开玩笑说:“录的时候我脑子里全是梁山好汉,唱到‘大河向东流’时,感觉自己就是李逵,抡着斧头就冲下来了。”这首歌火到什么程度?连幼儿园小朋友都会一边跺脚一边唱“嘿咻嘿咻”,街边的小卖部、公交车的喇叭里全是它。为什么这么“接地气”?因为刘欢没把自己当“歌星”,他就是个“讲故事的人”——用老百姓听得懂的语言,把英雄的故事唱进了每个人的骨子里。

2000年下岗潮,他用歌声给千万普通人“吃了颗定心丸”

2000年初,国企改革带来下岗潮,很多人心里空荡荡的。这时候,刘欢唱响了从头再来。不是居高临下的“励志”,而是蹲下来拍拍肩膀的“别怕”。你听那句“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,没有华丽的编曲,就一把钢琴,像朋友在旁边慢慢说。

这首歌后来成了下岗工人的“精神战歌”。有老工人回忆:“那时候在厂区放这首歌,大家都会停下来听,有人掉眼泪,但更多的,是觉得‘日子还能过’。”刘欢说:“我不是什么救世主,但我能用音乐告诉大家,困难只是暂时的,人这辈子,总得从头来过。”这种对普通人生活真正的“看见”,让他的歌有了温度,不是挂在墙上的艺术品,而是能握在手里的“力量”。

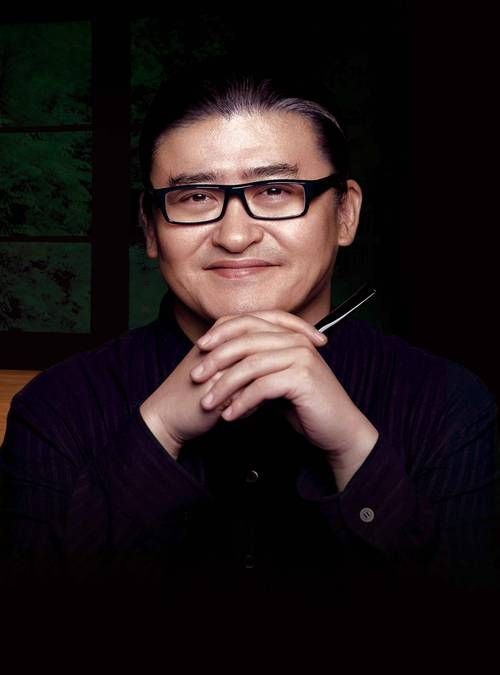

为什么他的歌能“越老越值钱”?

现在回头看,刘欢的歌里从来没有“追流量”的心思。别人在搞选秀、玩电子音乐时,他可能在音乐学院研究西方古典音乐,或者泡在胡同里听老艺人们唱京韵大鼓。他的千万次的问融合了歌剧元素,北京颂歌里藏着美声的功底,可他从来没说过“我要创新”,只是觉得“这样唱,能更好地表达情绪”。

更难得的是,他从不把自己当“明星”。有次在后台,遇到年轻的粉丝要合影,他直接蹲下来说:“别站着,我蹲着你拍,咱们平视着聊。”这种对人的真诚,也融入了他的歌里——他唱的不是技巧,是“心”。就像他常说的:“歌是唱给人听的,不是唱给评委听的。只要歌词能戳中你,旋律能让你记住,这首歌就有价值。”

这么多年,刘欢的歌陪我们走过青春,走过低谷,走过时代的风风雨雨。或许这就是“名曲”的意义:它不只是旋律,更是一段段鲜活的人生,一代代共同的记忆。下次再听到刘欢的声音,不妨停下来听听——那里面,藏着你我的故事,也藏着一个音乐人,对艺术最纯粹的热爱。