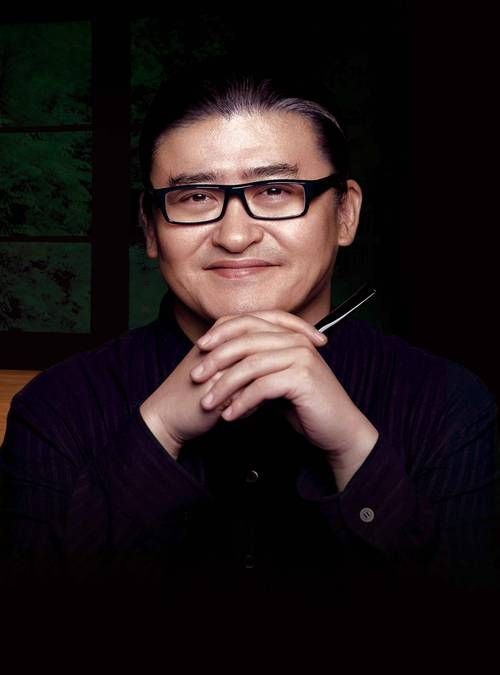

去年年底,刘欢在微博晒出一张照片:穿着灰色卫衣,戴着黑框眼镜,坐在钢琴前翻着乐谱,配文是“又在琢磨新歌了”。照片里的他头发有些花白,眼角的皱纹比年轻时明显,但专注的神情和指尖下流淌的旋律,像极了30年前那个在春晚舞台上唱好汉歌的年轻人——只是这一次,他不再是“赶路”的人,而是“修路”的人。

一、从“一夜爆红”到“慢慢打磨”:他的“路”,从来不是捷径

1990年,春晚的舞台突然炸开一声“大河向东流”,刘欢用粗犷又深情的嗓音,把好汉歌唱成了几代人的青春记忆。那时候他是“国民歌王”,专辑销量破百万,商演邀约接到手软,按理说该是“乘胜追击”的时候,他却突然“慢”了下来。

“有人说我傻,放着轻松的钱不赚,非要跑去录什么古典专辑。”刘欢在一次访谈里笑,眼里闪着光,“可我总觉得,歌是走心的东西,得经得起琢磨。”2000年,他推出专辑六十年代生人,没有赶潮流玩电子,反而把弯弯的月亮心中的太阳这些老歌重新编曲,用管弦乐重新包装。那张专辑卖了两年,没靠一首“神曲”,却让无数人说:“原来老歌还能这么听。”

后来他当中国好声音导师,其他导师都在点评技巧,他却总跟学员说:“你这首歌里,有没有你自己?”有位学员唱追梦赤子心,技巧满分但没感情,刘欢没直接淘汰,而是让他坐在钢琴边,回忆自己为什么喜欢这首歌。最后学员哭着唱完,刘欢拍着他的肩说:“音乐的路啊,技巧是脚下的鞋,情感是心里的火,缺了哪样,都走不远。”

如今回头看,刘欢的“路”,从来不是朝着“流量”狂奔的直线,而是一边走一边修的环形道——他打磨自己的作品,也打磨别人的梦想;他拒绝快餐式的创作,却给整个娱乐圈留下了“慢下来”的范本。

二、“为什么62岁了,还像个‘音乐小学生’?””

这几年总有人问刘欢:“您都功成名就了,还这么拼干嘛?”他每次的回答都一样:“因为音乐的路,没有终点啊。”

去年他筹备一张童声专辑,为了找合适的童声合唱团,跑了五个城市,听了200多个孩子唱歌。有位自闭症孩子唱歌跑调却很投入,刘欢非要把他的声音录进去,“他的声音可能不标准,但有最纯粹的热爱,这才是音乐该有的样子”。专辑里有一首改编的摇篮曲,他反复改了18次和声,录音师都忍不住劝他:“刘老师,听众可能听不出来这么多层次。”他却说:“我自己听得出来,我就要对得起每一段旋律。”

更让人意外的是,他现在每天要花三小时学乐理。“上次碰到年轻作曲家,聊起爵士乐的和弦进行,我好多术语都听不懂,回来就翻出大学时的课本恶补。”62岁的人了,像个小学生在笔记本上写写画画,还跟老师傅请教问题。这种“不知足”,让他始终像个“在路上的探索者”,而不是“坐在功劳簿上的收藏家”。

娱乐圈不缺“一夜爆红”的故事,缺的是“红了半辈子,还愿意当新手”的清醒。刘欢的“在路上”,不是非要证明什么,而是骨子里对音乐的热爱,让他停不下来——就像他年轻时说的:“歌不是唱给别人听的,是唱给自己的。如果自己都不满意,怎么敢拿出来见人?”

三、我们总在“追赶”,而他教会我们“步行”

现在的娱乐圈,太多人在“赶路”:赶热度、赶通告、赶流量,好像慢一步就被时代抛弃。可刘欢偏不,他就像个逆行者,在快节奏里慢慢走,却走出了最稳的路。

他身体不好,做过心脏手术,医生让他别熬夜,他却常常在录音棚待到凌晨,“这首歌的和声今天不调好,明天心里就不踏实”。他赚钱不少,却把大部分版税捐给音乐教育基金,“我是个幸运儿,得让更多孩子有接触音乐的机会”。他拒绝过无数综艺,却愿意花半年时间陪年轻音乐人写歌,“他们缺的不是技巧,是敢把心里话唱出来的勇气”。

去年有位歌迷在后台问他:“刘老师,您觉得成功的音乐人是什么样?”他想了想说:“是能一直写下去、唱下去,而且越唱越像自己的人。”是啊,我们总在问“怎么才能成功”,却忘了问“怎么才能走得更远”。刘欢的“在路上”,其实是在告诉我们:真正的路,从来不是“跑”出来的,是一步一步“走”出来的;真正的热爱,也不是“靠”出来的,是一天一天“熬”出来的。

前几天看到刘欢的新动态,他带着一群孩子在操场唱歌,夕阳照在他花白的头发上,像镀了一层金。孩子们的声音清亮,他的嗓子带着沙哑,却融在一起特别好听。那一刻突然明白,所谓“在路上”,不是非要到达某个终点,而是享受每一步的风景,珍惜每一次的相遇,把热爱的东西,活成一辈子的事。

62岁的刘欢还在“赶路”,他的手里没有“地图”,心里却装着“灯塔”。而我们呢?是不是也该学学他,在自己的路上,慢一点,稳一点,用心走,把每一步都走成自己的样子?毕竟,能陪你走到最后的,从来不是“流量”,而是那份从没变过的“执念”——就像刘欢唱的:“心若在,梦就在,天地之间还有真爱。”