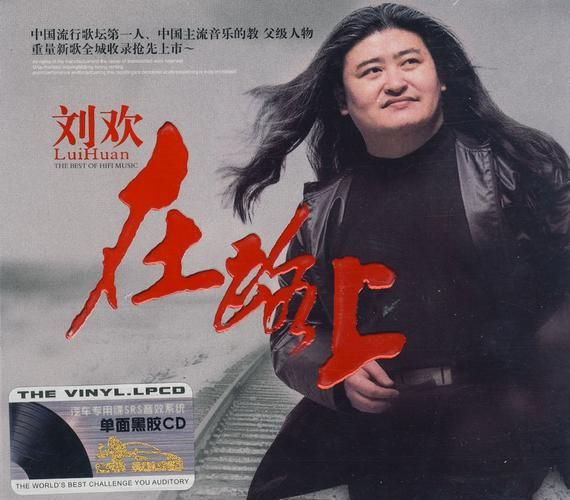

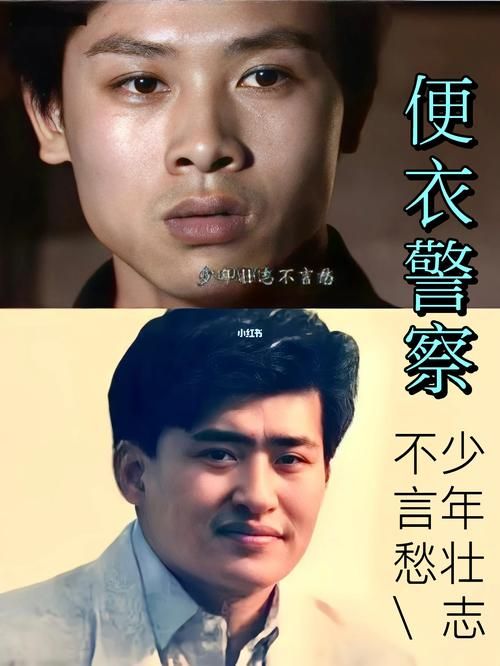

要聊华语乐坛的“定海神针”,绕不开刘欢这个名字。三十多年前,他站在春晚的舞台上唱少年壮志不言愁,那嗓子像一头蓄势待发的雄狮,把铁血与柔情揉碎了塞进旋律里;后来他唱弯弯的月亮,又像江南的烟雨,润物无声地钻进人心。有人说他“技术无短板”,有人说他“开口就是故事”,可要说清楚,刘欢的唱功究竟“牛”在哪儿,真不是一句“唱得好”能打发的——这嗓子,到底是老天爷赏饭吃,还是几十年如一日的打磨出来的“神兵利器”?

一、技术:那些“看不见”的硬功夫,才是真功夫

说起唱功,很多人第一反应是“高音”和“技巧”,但刘欢最让人服的,恰恰是那些藏在细节里的“基本功”。他的呼吸堪称“教科书级别”,你听千万次的问里“千万里我追寻着你”这句,从弱渐强,气口像拉满的弓,一点不虚浮,反而带着股子韧性——这哪是“嗓子好”,分明是气息控制到了极致。当年学声乐时,老师总说“气为音之本”,刘欢把这五个字刻进了骨头里,无论是长乐句还是高音区,气息稳得像焊在了地上,从来不会出现“气短”“破音”这种翻车现场。

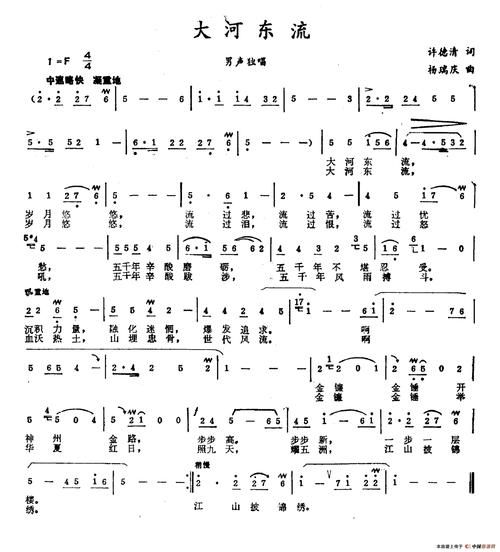

再说音域,刘欢横跨三个八度,从低沉的好汉歌“大河向东流”到激昂的从头再来“心若在梦就在”,高低之间切换自如,却从不显得“挤”或“卡”。很多人唱高音靠“吼”,他用的是“混声”——就像武侠里的“内力”,不靠蛮力,靠丹田发力带动声带共鸣,所以高音嘹亮但不刺耳,低音醇厚却不压抑。当年他和韦唯合唱亚洲雄风,一个低沉厚重,一个高亢明亮,像两座山并排矗立,谁也没盖过谁,这才是真本事——技术不是用来炫技的,是用来服务歌曲的。

二、情感:他唱歌时,整个人都在“演戏”

如果说技术是刘欢的“骨架”,那情感就是他的“血肉”。你听橄榄树里“不要问我从哪里来”,他的声音里带着淡淡的忧愁,像黄昏时分的远山,朦胧却真实;听朋友里“朋友一生一起走”,又透着股子江湖义气,像酒桌上的兄弟拍着你的肩膀说“有我呢”。刘欢自己说过:“唱歌不是‘卖嗓子’,是‘卖情绪’。”他把每首歌都当成了戏去演,自己成了歌里的角色,听众自然能被带进去。

最绝的是他的“叙事感”。听弯弯的月亮,“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是弯弯的小桥”,你眼前仿佛真的浮现出那个江南小镇的夜晚,月亮照着小桥流水,旧时光在旋律里流转。这不是靠歌词堆砌,而是他咬字、气口、共鸣的配合——每个字都像在讲故事,轻重缓急恰到好处,让人一听就入戏。难怪有人说:“听刘欢唱歌,像在看一部电影,画面感比歌词还强。”

三、影响力:他不是“唱将”,是“乐坛的定海神针”

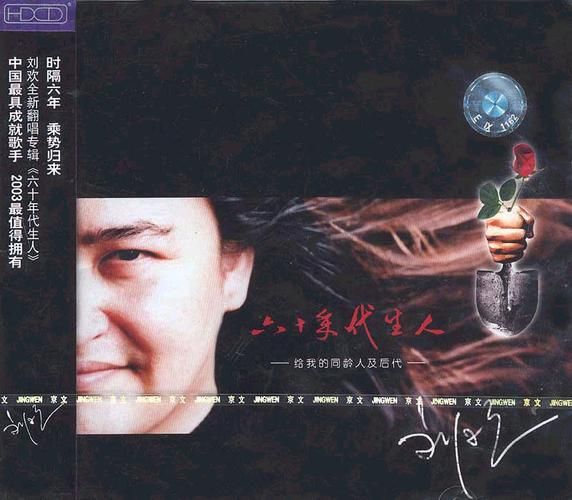

刘欢的唱功,早不止“个人成就”了。早年在北京国际声像公司,他给苏芮、费玉清这些天后歌王配和声,愣是凭实力让原唱都佩服:“和声唱到他这个份上,简直是‘主唱级别的和声’。”后来他自己出了专辑刘欢,里面的昨夜星辰梦驮马,把民族、美声、流行揉在一起,开创了“中国风流行”的先河,后来的周杰伦、许嵩,多多少少都受了点他的影响。

更难得的是,他从没“倚老卖老”。前几年参加歌手,60多岁的人了,唱从前慢时声音依旧能控制得像丝绸般顺滑,唱会好的时又带着岁月的沧桑感,让年轻观众直呼“原来老歌也能这么有力量”。他就像音乐界的“扫地僧”,平时不常露面,一出手就是“王炸”——不是靠炒作,靠的是几十年如一日的对音乐的敬畏。

说到底,刘欢的唱功,为什么没人能复制?

不是因为他嗓子独一无二,也不是因为他技术无可挑剔,而是他把“技术”和“情感”揉成了一个人。听他的歌,你听不到“技巧”的痕迹,只能听到那个在歌里欢笑、流泪、呐喊的刘欢。在这个“速食音乐”横行的年代,很少有人像他那样,为一首歌反复琢磨半年,为一个字改几十遍音调——可正是这份“较真”,让他的歌成了“时代的声音”。

你可能会问:“现在唱功好的歌手也不少,为什么没人能替代刘欢?”或许答案很简单:因为刘欢的唱功里,有“人味”。他的高音不是炫技,是情感的喷薄;他的低吟不是卖关子,是故事的沉淀。这世上嗓子好的歌手有很多,但能把唱歌“活成生命一部分”的,寥寥无几。

所以下次再听刘欢的歌,不妨闭上眼,别只听“唱得好不好”,听听那歌声背后,是不是藏着一个人对音乐最纯粹的热爱。毕竟,能把唱功练成“传奇”的,从来不是天赋,而是几十年如一日的坚持与真诚。