深夜的耳机里循环着大江东去,窗外的月光像揉碎的银霜洒在地板上。当刘欢的声音从胸腔深处涌出,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的旋律撞进耳朵时,指尖突然收紧——不知是从第几次了,每次听这首歌,鼻腔总会莫名发酸,眼眶也会跟着热起来。有人说是歌词太有力量,有人说是旋律太悲怆,但明明那么多歌手唱过这首歌,为什么偏偏是刘欢的版本,能像一把淬了火的刻刀,在心上刻下那么深的印子?

从百年前走来的“歌魂”:它本就不该是流行歌的模样

要懂刘欢的大江东去,得先懂这首歌的“老家”。它不是写给短视频热点的速食作品,也不是能跟着哼唱的口水歌,它的血液里,流淌着近百年前的“艺术基因”。

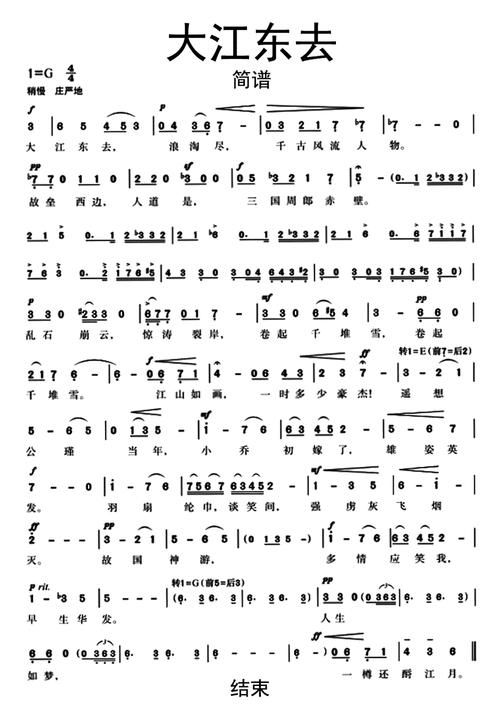

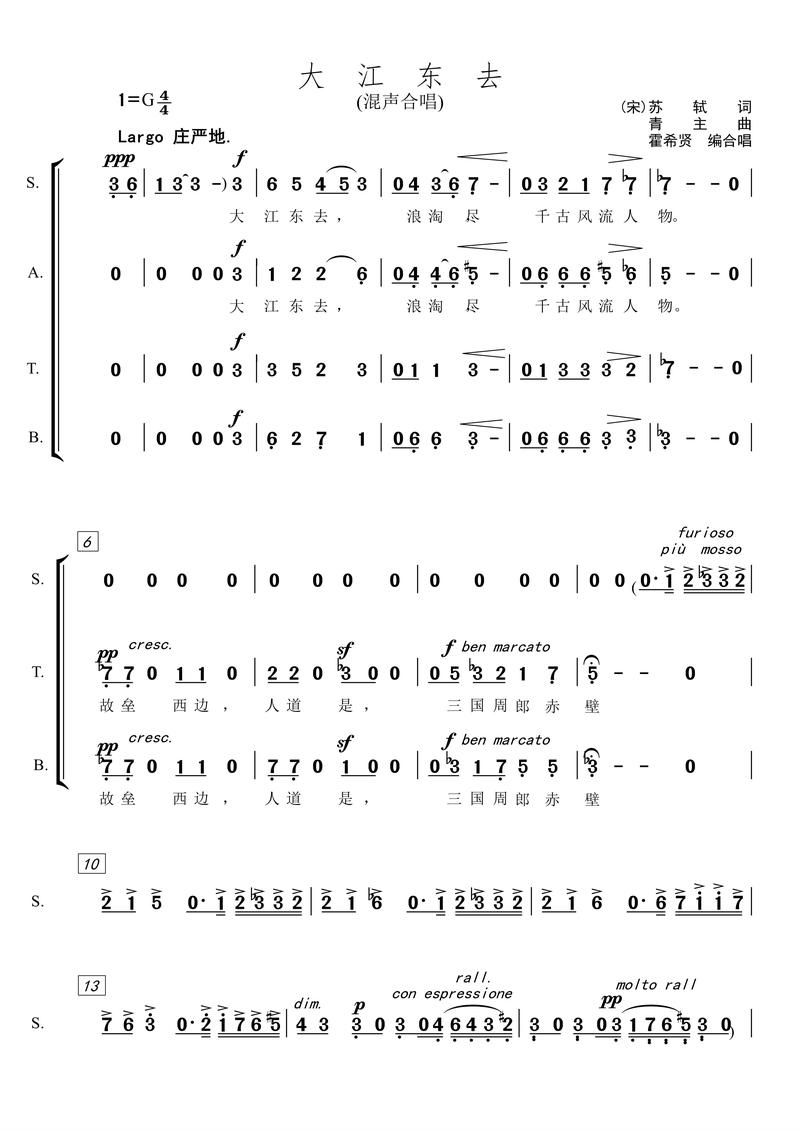

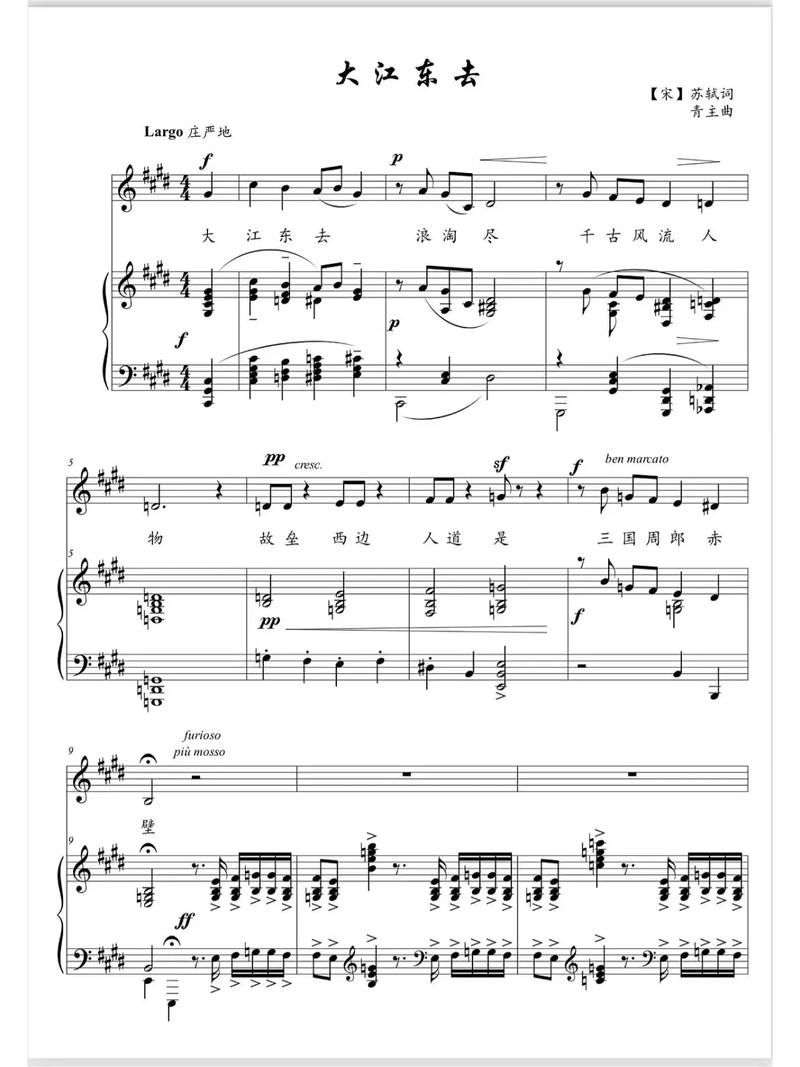

1920年,德国留学归来的音乐家青主,用苏轼的念奴娇·赤壁怀古填词,谱成了中国艺术歌曲的开山之作大江东去。那时候的国人刚从封建帝制的枷锁中挣脱,对新文化、新艺术既向往又陌生。青主想要做的,是把西方古典音乐的“骨架”,和中国人骨子里的“诗魂”拼在一起——于是,钢琴伴奏如江水奔流,旋律带着咏叹调的悠扬,歌词却是最熟悉的“大江东去”。

可这样“洋气”的歌,在那个年代注定是“阳春白雪”。能唱好它的人,得懂美声的呼吸技巧,得有解读中国古典文学的底蕴,更得把“浪淘尽”的苍凉、“江山如画”的壮阔、“人生如梦”的慨叹,揉进同一个句子里。直到百年后,刘欢站上舞台,人们才惊觉:原来这首歌一直在等一个“懂它的人”。

刘欢的声音里,装着中国人的“山河气”

第一次听刘欢唱大江东去,很多人都会被他的“开口跪”震撼——没有炫技的高音,没有刻意的煽情,甚至没有太多华丽的修饰,可就是那股子“厚”,像昆仑山的雪水,从嗓子眼里流出来,一路漫到心坎上。

你仔细听他唱“大江东去”,开头的四个字,每个字都像是从丹田里“吐”出来的,带着胸腔的共鸣,像大江的开端,在山谷里蓄足了力,才轰然奔流。到了“乱石穿空,惊涛拍岸”,他的声音突然有了“棱角”——不是尖锐的刺,而是山石嶙峋的硬朗,是惊浪拍打礁石的力道,咬字带着北方方言的铿锵,仿佛眼前真就立起了赤壁的悬崖,耳朵里真的响起了江水的咆哮。

可最动人的,偏偏是他处理“人生如梦,一尊还酹江月”时的“软”。前半段还是金戈铁马、气势磅礴,到了这句,声音突然收束,气息却连绵不绝,像月光下的江面,波涛渐息,只剩下轻轻的叹息。那种“英雄迟暮”的怅然,不是靠哭腔挤出来的,而是用尾音里一丝若有若无的哽咽,把苏轼“知不可为而为之”的豁达,和“转头空”的苍凉,拧成了线,扎进听者的心里。

有位老音乐家曾说:“刘欢唱的不是歌,是‘中国气’。”他把美声的科学方法,酿成了中国米酒——去掉了西洋腔的“隔”,又留了艺术歌的“韵”;唱的不是个人情绪,是中国人共有的“山河记忆”:我们有“大漠孤烟直”的豪迈,也有“小桥流水人家”的温存;有“会当凌绝顶”的壮志,也有“只是当时已惘然”的慨叹。这些复杂到说不清的情绪,全被他装进了声音的容器里,在你最不经意的时候,突然倾泻而出。

为什么是我们,总在深夜为这首歌流泪?

去年冬天,一位网友在微博发帖:“考研失败那晚,循环了刘欢的大江东去,唱到‘多情应笑我,早生华发’时,突然就释怀了——千年前的苏轼,也曾在江边叹过‘人生如梦’啊,我的这点挫折,又算得了什么?”这条帖子下面,有十几万条留言,有人说“失恋时听它,突然觉得没什么放不下”,有人说“加班到凌晨,听这首歌像被父亲拍拍肩膀说‘睡吧,天塌不下来’”。

为什么一首诞生于1920年的老歌,能戳中21世纪年轻人的心?可能因为它唱的从来不是“古人的故事”,而是每个普通人的“人生剧本”。

我们都在“浪淘尽”的江水里挣扎过:为了一个考试熬过的夜,为了一个项目掉过的头发,为了爱的人流过的泪……我们以为自己渺小如沙砾,可刘欢的声音却在告诉我们:你看,千年前的苏轼也曾“早生华发”,千百年后的我们,依然在为“江山如画”心动,为“人生如梦”感慨——原来从古至今,人类的情感从未变过,我们都在同一片江水里,经历着相似的悲欢。

就像有人说的:“大江东去不是老古董,是照见人生的镜子。刘欢把它擦得锃亮,让你在镜子里看到自己的影子,也看到千年的月光。”

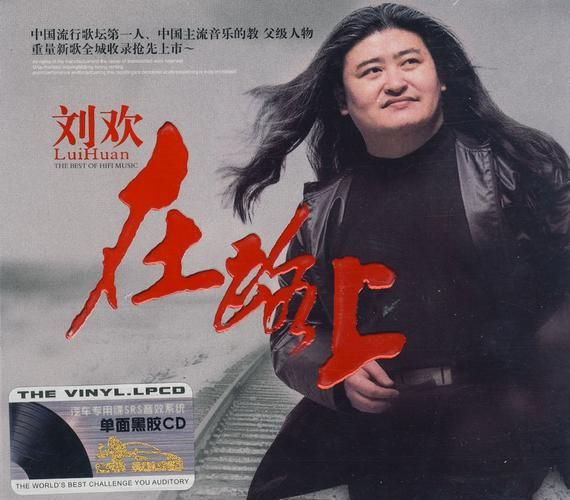

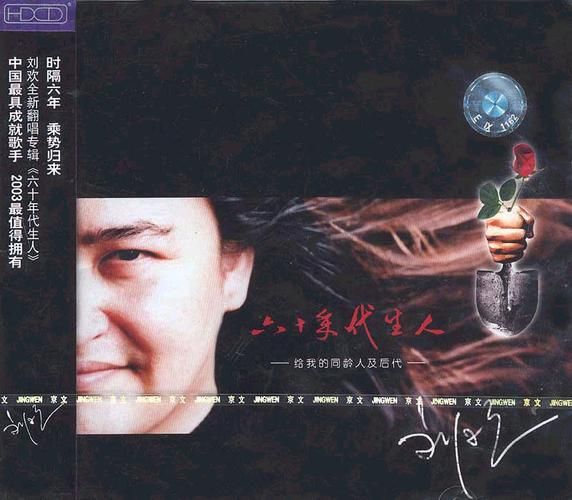

刘欢的“笨”与“执”:不追流量,只追“好声音”

娱乐圈从不缺“一夜爆红”的奇迹,但刘欢偏偏像个“异类”——他上过我是歌手,却从不炒“话题”;他唱过无数主题曲,却从不在综艺里“卖人设”。有记者问他为什么总选些“老歌”“难歌”,他笑着说:“歌是用来听的,不是用来‘刷’的。好东西,值得花时间磨。”

为了唱好大江东去,他反复研究青主的原谱,甚至找来了德语版本的德意志安魂曲对照呼吸方法;为了理解苏轼的“人生如梦”,他把苏东坡传翻了三遍,在空白处写满了“豁达”“通透”二字。有次演唱会前,他高烧到39度,团队劝他休息,他却说:“这首歌,每个字都带着‘重量’,嗓子状态不好,对不起苏轼,也听的人。”

这种“笨”,在流量时代显得格格不入,但正是这份“执”,让他的声音有了“岁月的包浆”。就像他总说的:“唱歌就像种树,你得先把根扎深,才能指望它枝繁叶茂。”

耳机里的大江东去已经放到第三遍,窗外的月光依旧清冷,但心里却暖烘烘的。突然明白,我们之所以为刘欢的这首歌流泪,不是因为歌词有多华丽,旋律有多复杂,而是他用声音告诉我们:无论你此刻在江水里经历怎样的风浪,抬头看看吧——千年前的月亮,和你眼前的是同一轮;千年前的豪情与慨叹,也正藏在你的血液里。

这大概就是经典的力量,也是刘欢的魅力:他不是在“唱歌”,是在“传情”——传递中国人的山河气,传递普通人的生活味,传递那些说不清道不明,却让我们热泪盈眶的共同记忆。

下次再听到大江东去,不妨闭上眼睛问问自己:让你眼眶发热的,究竟是歌,还是那个在歌里,看到自己影子的灵魂?