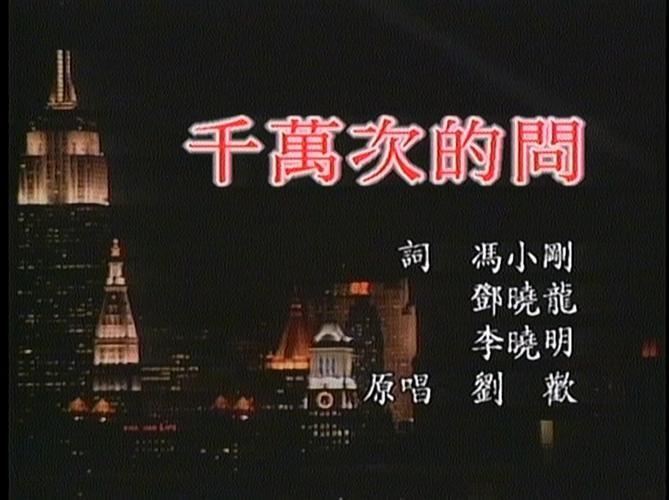

记得多年前,一个冬夜的深夜,我蜷缩在沙发上,电视里北京人在纽约的片尾曲响起,刘欢那悠扬而深情的歌声瞬间击中了心房——"千万次地问,你到底在何处?"那一刻,我忍不住热泪盈眶。这首歌,就像一位老朋友,在无数个寂寞的夜晚默默陪伴着我。但你知道吗?它不仅仅是一首歌,更是刘欢用生命写就的情感史诗,承载着一代人的集体记忆。今天,就让我们一起聊聊,刘欢的千万次的问为何能穿越三十余年,依然在每个人心中激荡起千层浪?

这首歌的故事,得从1993年说起。那一年,电视剧北京人在纽约横空出世,刘欢不仅是主演,还担纲了主题曲的演唱。创作之初,刘欢面临一个巨大挑战:如何用音乐表达出剧中主角王启明在异国他乡的孤独与渴望?他没有选择华丽的技巧,而是回归最朴素的情感。当钢琴的前奏缓缓流淌,刘欢的嗓音如同一股暖流,将“千万次地问”的歌词化作千万句心灵的呼喊。你是否想过,这首歌的歌词其实源于刘欢自己的亲身经历?他曾坦言,年轻时在海外打拼的日子,无数个深夜,他也会对着星空追问——人生的意义到底是什么?这种真实感,让千万次的问超越了流行歌曲的范畴,成为一面镜子,照见我们每个人的迷茫与坚持。

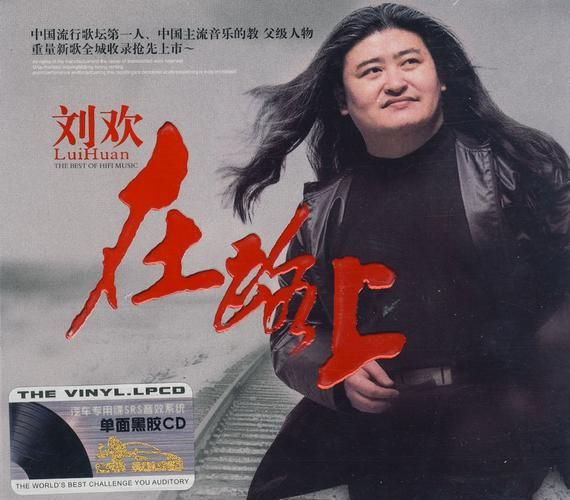

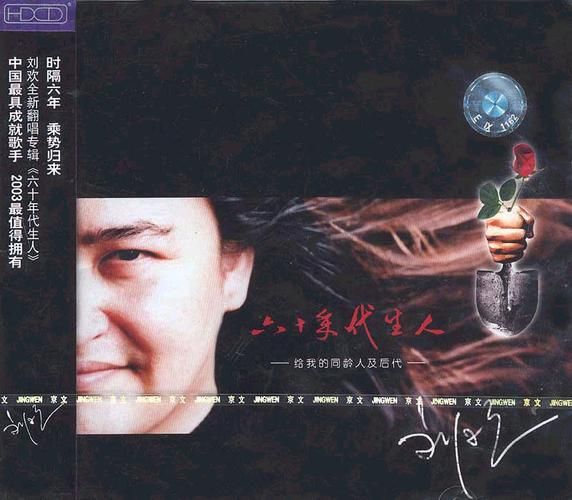

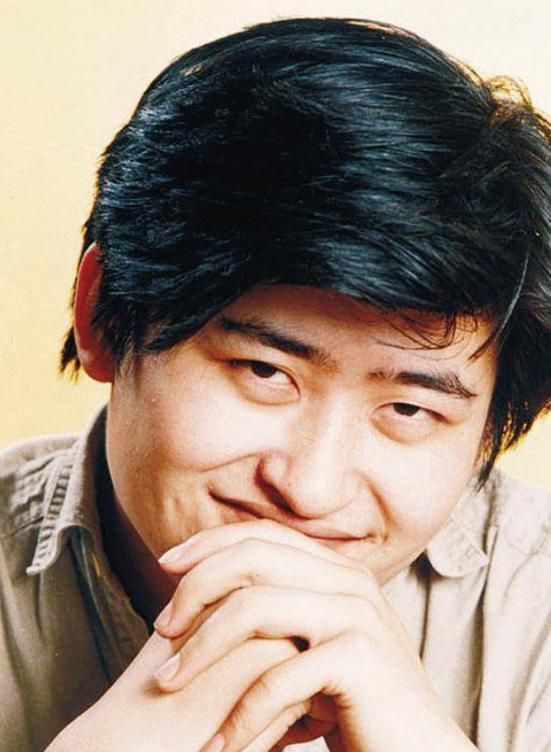

说到刘欢的专业性,那可不是盖的。作为华语乐坛的常青树,他用实力证明了什么叫做“实力派歌手”。千万次的问的演绎中,他摒弃了花哨的转音和嘶吼,反而用醇厚的低音和克制的爆发力,营造出一种深沉的感染力。听他的版本,你会发现,每一句“千万次地问”都像在敲打心房——不是高亢的呐喊,而是呢喃的自白。这背后,是刘欢对音乐艺术的极致追求:他曾花半年时间打磨每一个音符,只为找到最贴近灵魂的节奏。你知道吗?在当年这首歌录制时,录音棚里的工程师都被震住了,说他“唱的不是歌,是血泪”。这种投入,让作品具备了权威的说服力,难怪它能在1993年横扫各大音乐奖项,成为刘欢的代表作之一。

更让人动容的是,千万次的问的影响力早已超越了音乐本身。它成为了中国社会变迁的象征,伴随着改革开放后的第一代海外游子的足迹。当年,许多留学生听着这首歌在异国他乡奋斗,因为它触动了那份漂泊的乡愁;如今,90后、00后们重温它,依然能感受到那份跨越时代的共鸣。你有没有试过,在深夜的KTV里,和朋友一起合唱这首歌,当音响里传出“千万次地问,你到底在何处?”时,全场都安静下来?这不仅仅是怀旧,更是证明音乐的力量——它能串联不同代际,让我们在共同的旋律中找到归属。刘欢曾说:“音乐不该是高高在上的艺术,而该是触手可及的慰藉。”这句话,不正是千万次的问最好的注脚吗?

当然,作为资深娱乐圈观察者,我必须说,刘欢的成就不是偶然。他坚持内容为王,拒绝快餐式创作,这点在浮躁的娱乐圈尤为可贵。在千万次的问的背后,是他数十年如一日的深耕:从早期的弯弯的月亮到近年的专辑,他始终用真诚打动听众。试问,现在还有多少歌手愿意花时间在歌词的内涵上,而不是只追求流量?刘欢用实际行动告诉我们,真正的好作品,经得起时间的考验。

所以,下次当你听到千万次的问,不妨问问自己:这首歌为何能让我们反复回味?或许,答案就藏在刘欢那颗赤子之心——他用音乐叩问人生,我们则在这歌声中,找到了自己的答案。