第一次听北京的金山上,会觉得这旋律怎么这么熟悉?像雪山下的风,像藏民袍子上的流苏,轻轻一扫,就勾出心底最干净的那块地。可你细品歌词——“北京的金山上光芒照四方”,这“金山”在北京吗?毛主席和太阳一起“把翻身农奴的心儿照亮”,这背后又藏着多少旧时光里的故事?

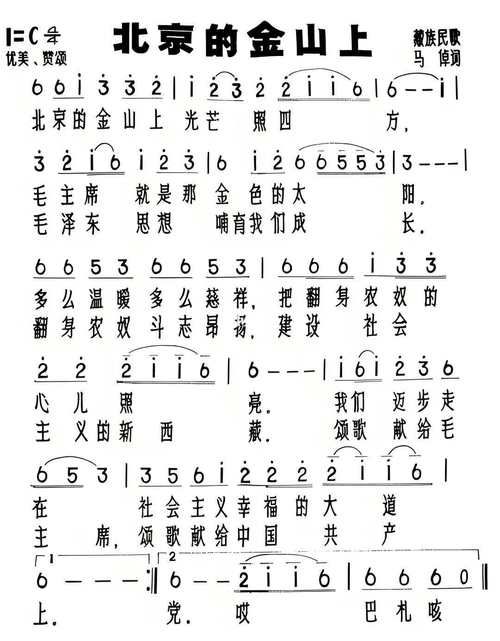

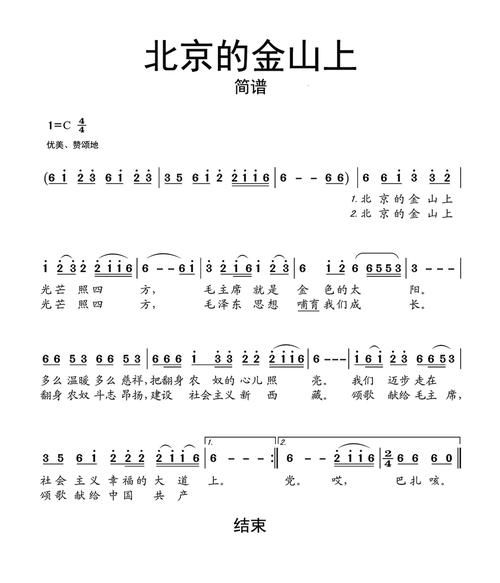

很多人以为这歌是新时代的创作,其实早在1964年,西藏歌舞剧丰收锣鼓里就有了它的雏形。作曲家马倬跟着文工团进藏采风,听着藏民唱古老的“拉伊”(情歌),又看到农奴翻身分田地的场景,眼泪突然就下来了。他把藏民民歌的“弦子调”揉进了旋律里,歌词里那句“巴扎嘿”(藏语“好得很”),是当地老乡教他说的,原只想加个语气词,结果成了整首歌最鲜活的魂。

后来李谷一老师在1980年唱红了这首歌,可真正让它在华语乐坛变成“经典刻度”的,是刘欢在1991年的版本。你仔细听他的处理——开头那段绵长的“北京的金山上”,不像唱歌,像站在高原上对着远山喊,每个字都带着氧气稀薄后的微微颤抖。到了“毛主席就是那金色的太阳”,他没飙高音,反而用厚重的胸腔音往下沉,像要把“太阳”这两个字种进听者的心里。有次采访他提到:“唱这首歌时,我总想藏民们当年看到解放军时,是不是就是这样又害羞又激动的心情?不能太满,得留点气口让眼泪流。”

歌词里最妙的是“金山”与“太阳”的隐喻。你以为唱的是地理?不,是“心有了着落”。旧时西藏农奴“头上没有自由的天,身上没有暖和的衣裳”,而“光芒照四方”的“金山”,其实是能把人从泥里拽出来的希望。毛主席和太阳画了等号,不是个人崇拜,是那个年代老百姓最朴素的认知——就像孩子饿了会喊“妈妈”,苦难深重的人,会把救命恩人当成光本身。

这么多年过去,它从革命歌曲唱成了“岁月BGM”。2021年中秋晚会,刘欢和西藏孩子们合唱这首歌时,镜头扫过台下老人们偷偷抹泪的脸。突然就懂了:好的从不怕老。它像一件藏传佛教的老唐卡,颜料剥了些,可画里的“度母”永远慈悲——因为唱的不是历史,是“人心里这点念想”:念吃不饱饭的日子过去了,念帮自己拔穷根的人没忘,念“金山”就在脚下,能踩出一条通光明的路。

所以你看,北京的金山上里哪有什么神秘密码?不过是把“感恩”“希望”“新生”这些大词,揉成了藏民酥油茶里的奶渣,不腻,反而越品越有味。刘欢唱的不是歌,是替几代人说出了那句没说出口的:“谢谢你们,让我们知道,原来人真的能站在‘金山’上,活得像个人样。”