如果用一种声音定义“国民度”,刘欢的声音一定在名单前列。

90年代的人记得,北京人在纽约里“千万里,千万里,我追寻着你”的苍茫,好汉歌里“大河向东流啊,天上的星星参北斗”的热血,巷口小卖部的收音机里,旧电视连续剧的片尾字幕升起时,总有一个醇厚又穿透力十足的声音,压过街市嘈杂,直接刻在记忆里。

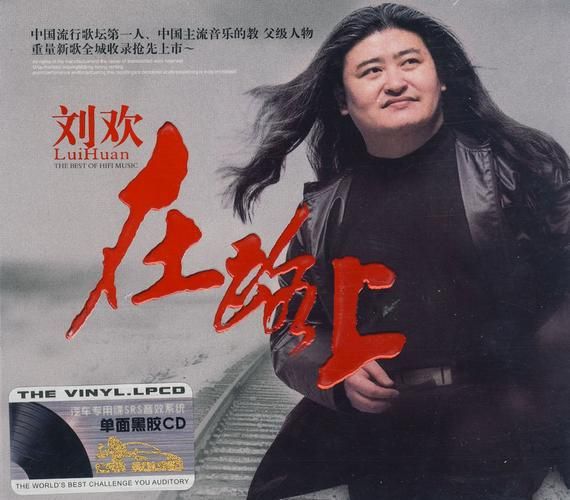

00后和10后没经历过那个没有短视频、没有音乐APP的年代,但依然会在歌手的舞台上被他震撼——60岁的人站在那儿,穿件普通的黑色高领衫,闭着眼睛唱从头再来,声音里没有技巧的炫耀,只有岁月沉淀的重量,连舞台边的乐队成员都忍不住跟着点头。

“明明是唱歌,怎么像在听人生故事?”这是很多年轻听众弹幕里的一句话。

声音里藏着“不掺假”的底气

刘欢的声音,从来不是“完美”的代名词。他会为了表达情感轻微走音,会在高音区稍微发颤,会像老北京胡同里的大爷说话那样,带着点天然的“口语感”。但你就是会觉得:这声音,真真儿的,假不了。

早年间录弯弯的月亮,他坚持要用自己平时说话的方式去唱,制作人劝他“稍微‘吊’一点,更流行”,他摆摆手:“弯弯的月亮,就是娘在村口喊你回家吃饭的调儿,太‘端’了就不对了。”所以那首歌里,你能听到他唱“今天的村庄,还唱着过去的歌谣”时,嘴角仿佛带着笑,声音暖得像晒过太阳的棉被,一听就是“家”的样子。

后来唱好汉歌,剧组请他来试音,他没看谱,抓起话筒就吼了两句。在场的人都愣了——这哪是“正经”唱法?喊得面红耳赤,声音里却带着一股子不服输的劲儿,活脱脱就是梁山好汉“大口吃肉、大碗喝酒”的气势。导演连说“就是这个味儿”,后来播到108将齐聚梁山,背景音乐一响,全国观众都跟着喊“嘿哟嘿哟”。

“他唱歌,从不用技巧‘糊弄’情绪。”曾和刘欢合作过编曲的音乐人老周说过,“唱千万次的问,他会要求配器尽量简单,‘人得是主角,风头别让抢了’。所以前奏只留了几下钢琴,他的声音一出来,那种漂泊在外的孤独感,根本不用额外加戏。”

30年不“变”的,是对音乐的较真

有人问刘欢:“您唱了几十年歌,嗓子会累吗?”他总笑着说:“累啊,但真‘停不下来’。遇到好歌,就像遇到聊得来的老朋友,不聊聊心里痒痒。”

这话不夸张。他唱亚洲雄风时,为了找到“气势”和“美感”的平衡,反复琢磨了半个月——既要让运动员听着热血沸腾,又要让普通观众觉得“听着舒服”,不能一味追求高亢。后来在北京亚运会开幕式上一开口,全场几万人跟着合唱,他站在台上突然鼻子一酸:“原来好歌真的能把心拧成一股绳。”

后来做中国好声音的导师,别人看中选手的“音色”“技巧”,他总盯着“有没有东西”。“唱凤凰于飞的小姑娘,哭得满脸是泪,但能听出她在唱自己的故事,这种声音再磨一磨,能传远。”他喜欢用“讲故事”形容唱歌,“技巧是船,故事是货,货没船到不了岸,船没货就是空壳子。”

有一次节目里,他点评一位年轻歌手:“你音色不错,但‘飘’了,脚没沾地。唱歌得‘落地’,就像扎根在土里的树,根扎得越深,声音越有劲儿。”这话后来被很多音乐学子记在本子上,成了“金句”。

为什么我们一听他的声音,就觉得“靠谱”?

现在的歌坛不缺“好声音”,却少有“让人一听就安心”的声音。但刘欢的声音,就有这种魔力。

可能是因为“不造假”。早年间唱片公司让他“修音”,他拒绝:“嗓子唱什么样,就什么样,观众又不是听不出来。真修漂亮了,下次听现场怎么办?”所以他的专辑里,能听到他换气时的喘息,偶尔的沙哑,甚至因为情绪激动而微微发抖的尾音——这些“不完美”,反而让人觉得“真实”。

也可能是因为“有分量”。他唱从头再来时,正逢国企改革下岗潮,无数人听着“心若在梦就在,天地之间还有真爱”红了眼眶;唱我和你时,北京奥运会的烟火照亮鸟巢,他的声音里是“世界一家”的温柔;后来唱亲爱的旅人啊给综艺毕业的孩子们,唱得哽咽,却让屏幕前的年轻人觉得“被轻轻抱了一下”。

“他的声音,像爷爷手里的一杯热茶,”有网友说,“不烫嘴,刚好暖到心里。从小听到大,不管遇到啥事儿,只要听到他的歌,就觉得‘没事儿,能过去’。”

其实刘欢也“普通”过

很多人觉得刘欢是“音乐高冷神”,接触过他的人都知道,他就像个爱唠嗑的老北京大爷。没事儿喜欢在家琢磨新菜式,说“唱歌和做饭一样,都得用心,火候差一点儿味道就变了”;遇到年轻歌手请教,他会像老师讲课似的,从“怎么换气”讲到“怎么理解歌词”,恨不得把自己所有经验都掏出来。

曾有网友翻出他20年前的采访,记者问他“您觉得什么是好歌手”,他挠挠头说“能让老百姓听着心里舒坦的,就是好歌手”。这话简单,却像他的人一样,不绕弯子,接地气。

最近几年,他渐渐淡出公众视野,却在社交平台分享起“日常”:读过的书、画的画、给孙女讲故事的片段。有粉丝留言“想听您唱歌”,他回复“嗓子还行,有合适的歌就录”,不端着,不营销,就像邻家大叔随口答应帮个忙。

写在最后

为什么刘欢的声音能刻进几代人的DNA里?大概因为他从不做“声音的搬运工”,而是“情感的传递者”。他的歌里有90年代的烟火气,有千禧年的奋斗劲儿,有现在年轻人需要的“踏实感”。

在这个“流量至上”的时代,我们听太多“精修”的声音,反而越来越怀念这种“毛边感”——像老照片里的颗粒感,像奶奶织的毛衣的线头,不完美,却充满了“活过”的温度。

或许,好的声音从来都不是用来“崇拜”的,而是用来“陪伴”的。就像刘欢的歌,30年前陪我们哭过、笑过、热血过;30年后,依然在我们需要时,轻轻说一句:“别怕,从头再来。”

下次再听到他的声音,不妨停下来听听——那不是什么“天籁”,就是一个普通音乐人,用一辈子的认真,在讲我们的故事。