深夜十一点的写字间,键盘声稀稀拉拉,对面桌的小王突然把耳机摘下来,轻轻哼了句“走在乡间的小路上,暮归的老牛是我同伴”。我抬头看他,他眼圈有点红:“刚才刷到刘欢老师的在路上,突然想起当年北漂,每天挤40分钟公交去录音室,就靠这首歌熬着。”

谁能想到,一首近30年前的老歌,至今还在不同人的“路”上循环。它不是神曲,没有洗脑的hook,却像一盏旧路灯,总在某个疲惫的瞬间,照亮那些说不清道不明的情绪。

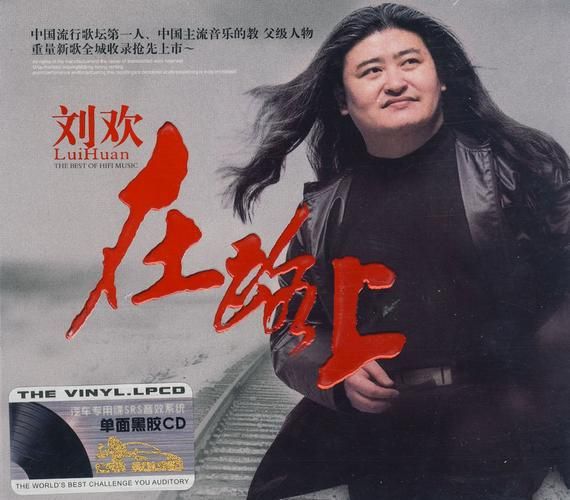

1997年的刘欢,和“在路上”的相遇

要懂在路上,得先懂1997年的刘欢,和那时的中国。

那年他36岁,刚经历从少年壮志不言愁到弯弯的月亮的风格转变,早已不是那个只会唱高音的“实力派”。他开始琢磨“怎么唱歌更靠近人心”,于是找到词作者陈涛( Rouge 从头再来的词作者),想写一首“关于普通人行走”的歌。

陈涛没让他失望。歌词没有宏大叙事,只有特别具体的场景:“迎着朝阳,背着行囊”“穿过风霜,踏过泥泞”。甚至有“乡间的小路”“暮归的老牛”这种看似“土气”的意象——可谁说“在路上”非得是都市霓虹?对那个年代的人来说,从乡村到城市,从单位到市场,每一步都是“在路上”。

刘欢的嗓子更是绝了。他没用标志性的撕裂式高音,反而压低喉头,用气声唱“一路的荆棘,一路的风霜”,像在跟你讲一个自己的故事。中间那段口琴间奏,悠长又带着点苍凉,让人想起90年代纪录片里,那些背着包挤绿皮火车的年轻人。

录音师后来回忆,刘欢录到“脚下的路在延伸,心中的梦在闪亮”时,突然停下,说:“等我抽根烟,这得是走了很远路的人,才能唱出来的眼神。”

为什么“路上”的人,总爱这首老歌?

在路上火过吗?严格说,它不算“爆红神曲”。但奇怪的是,25年来,它从没真正“消失”。

我翻过刘欢的采访,他早说过:“好的歌不用推,它自己会‘走路’。” 这“走路”,靠的是不同时代的人,能在歌里认出自己。

90年代末,下海潮刚退去,一批批年轻人揣着几百块钱来北京。他们住地下室,白天跑市场,晚上回出租屋,循环的是北京北京春天里,但在路上更适合深夜——它不抱怨,只说“向前走,莫回头,前面有你在等候”,像长辈的叮嘱,又像朋友的拍肩。

00后北漂小林告诉我,她第一次听这首歌是大学毕业那年,拖着三个箱子挤进北京的群租房。耳机里放在路上,唱到“穿过了城市,穿过了村庄”,她突然在地铁站哭了:“这不就是我吗?从老家的小村庄,挤到这座城市的地铁站,不知道终点在哪,但得走啊。”

甚至60后、70也能找到共鸣。我爸今年52岁,年轻时是工厂的“跑外勤”,天天骑着二八大杠送货。他总说:“那时候听着在路上,觉得‘老牛’就是我,驮着一车货,慢慢往前挪,但得挪,不能停。”

这就是在路上的魔力:它没说“你要成功”,也没说“你要放弃”,它只说“在路上”。无论你是20岁刚毕业,还是50岁打拼半生,只要还在往前走,这首歌就是你的“同行者”。

刘欢的“不刻意”,才是最动人的“刻意”

有人说,在路上的成功,是因为“刘欢的人设”。但讲真,刘欢的“人设”,从来不是“歌神”,而是“真实”。

他公开说过自己“唱歌慢”,拿到歌总要先琢磨词里的故事。录在路上时,他和陈涛聊了整整一下午“自己走过的路”:从大学时第一次登台忘词,到后来赚钱给家里买房子,再到第一次坐飞机的紧张。这些“没用”的细节,最后都变成了歌声里的“烟火气”。

他也不避讳“老”。这些年总有人问他:“刘欢老师,您怎么不唱流行歌了?”他笑着说:“流行是年轻人的,我负责‘不流行’的共鸣。”在路上之所以能“抗老”,正因它不追潮流,只追“人心”。就像老牛走的乡间小路,弯弯曲曲,却稳稳当当,能走到人心里去。

写在最后:我们都在“路上”,从未离开

前几天刷到条视频:一位70岁的爷爷,在公园给老伴唱在路上,唱到“脚下的路在延伸”,孙女突然举着手机从后面跑出来:“爷爷,这是我昨天给你下载的,说好的带我去旅行呢。”

评论区有人说:“这才是‘在路上’最好的样子——从一个人走,到带着爱的人一起走。”

是啊,刘欢的在路上,早就不是一首歌了。它是90年代绿皮火车的哐当声,是00年出租屋的泡面味,是现在地铁里的耳机线,是我们每个人藏在心里,那句“再坚持一下”的悄悄话。

所以,你最近一次听在路上是什么时候?是在加班的深夜,还是出差的高铁上?又或者,你已经不记得了,但它就在那里,像你熟悉的老友,在你需要的时候,轻轻拍拍你的肩膀,说:“走吧,路还长。”

这大概就是好歌的宿命:它陪你走过一段路,然后,成为你那段路本身。