不知道多少家长经历过这种“魔幻联动时刻”:车载音响里雄浑的“大河向东流哇”刚起势,后座正看动画片的小却突然奶声奶气接一句“小猪佩奇,身上有纹身”。你哭笑不得地关掉好汉歌,转头就见娃举着佩奇玩具晃:“爸爸,这个‘好汉’和我佩奇是好朋友吗?”——刘欢老师用48秒就刻进中国人DNA里的好汉歌,咋就跟那个粉红小猪佩奇,莫名成了孩子心里的“最佳拍档”?

当“好汉”遇上“佩奇”:国民IP的“前世今生”

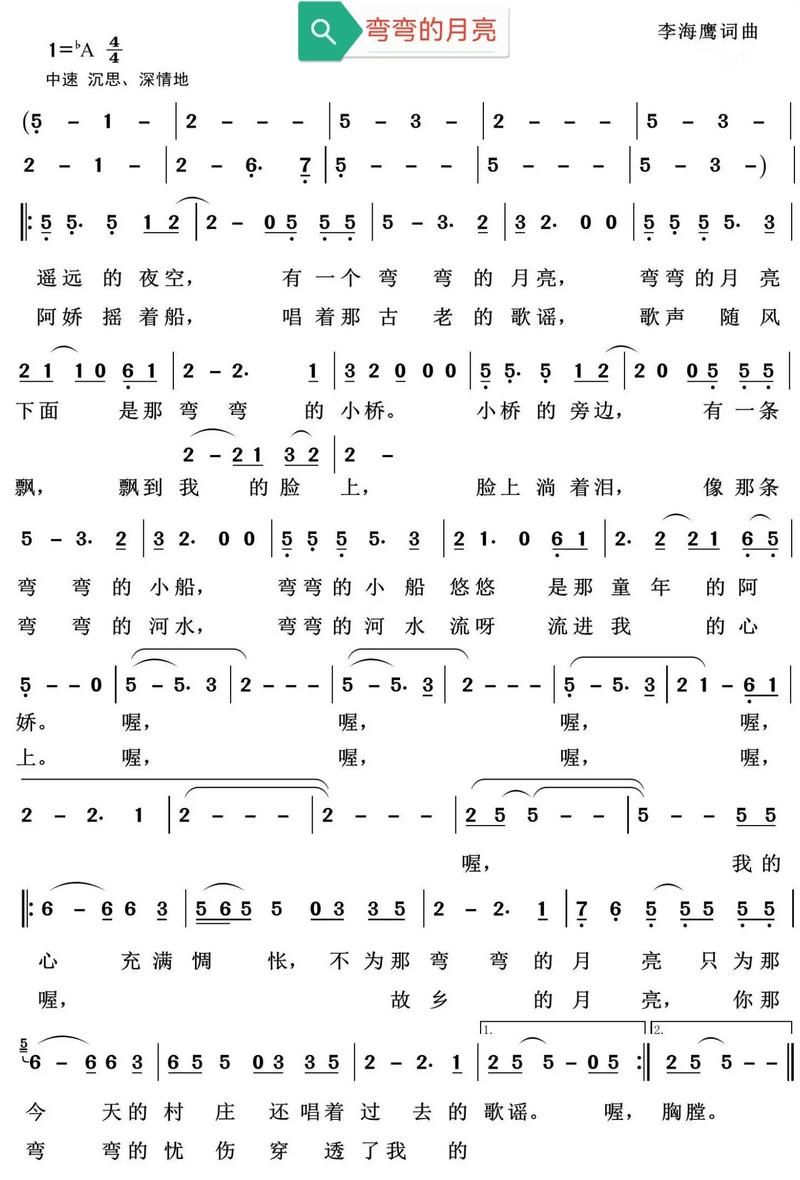

要说好汉歌和小猪佩奇的缘分,得从“国民度”这三个字说起。1998年水浒传热播时,刘欢站在筒子楼顶似的录音棚里,用一声“嘿!嘿!嘿!”吼出了梁山好汉的豪迈。那会儿谁家电视没放过年?街边小卖部、菜市场、甚至广场舞大妈的录音机,都是“路见不平一声吼,该出手时就出手”的调调。有人说这首歌是“没有爆红却无处不在”,因为它不用靠短视频流量的加持,就靠一代代人跟着电视“瞎哼”,哼成了刻在骨子里的“时代BGM”。

再往后翻20年,2015年小猪佩奇突然火遍中国。这只粉红小猪凭什么?没流量明星,没复杂剧情,就是简单的“小猪佩奇,佩奇奇”儿歌,加上“跳泥坑”“找弟弟”这些家长觉得“够幼稚”的日常。但没想到,幼儿园的孩子能跟着唱完全篇,连爸妈都能记住“Peppa Pig”的发音——它用最简单的旋律,成了00后、10后的“童年启蒙曲”。

你看,一个横跨90年代的“豪迈顶流”,一个统治10年代的“萌系霸主”,本来八竿子打不着。可在短视频时代,它们的“偶遇”却成了一种奇妙的化学反应:有人把好汉歌的高潮剪进佩奇跳泥坑的画面,配文“好汉佩奇,天下第一”;有人用京剧腔唱“佩奇佩奇身上有纹身”,底下评论“刘欢老师听了都得鼓掌”。甚至连小朋友都分不清:“爸爸,好汉歌不是佩奇的主题曲吗?”——这大概就是国民IP最神奇的地方:它们从不同的时代走来,却在大众记忆里撞出了共鸣。

为什么孩子能“无师自通”接上好汉歌?

很多家长奇怪:自己从没在家放过好汉歌,孩子咋就记住了?其实答案藏在“旋律记忆”里。刘欢唱好汉歌时,用的是典型的中国五声音阶,“大河向东流”的旋律起伏大,重复性强,前奏一起,大脑自动就能跟着“嘿”。就像小猪佩奇的主题曲,“佩奇奇”三个字来回蹦,连3岁小孩都能跟唱。

更关键的是,短视频时代的“碎片化传播”,让这两首歌成了“全民混搭素材”。打开抖音,好汉歌的BGM下要么是大爷们吼秦腔,要么是猫猫狗狗“耍威风”;佩奇的片段则配上各种“魔性儿歌”,甚至有人把刘欢老师的“嘿!”做成佩奇的笑声。孩子们刷着刷着,耳朵里灌进去的就是“大河向东流哇,佩奇佩奇游啊游”,次数多了,自然就以为它们“天生一对”。

还有一点不能忽略:两首歌都藏着“最朴素的快乐”。好汉歌唱的是“兄弟一笑泯恩仇”的痛快,小猪佩奇说的是“跳个泥坑也很酷”的简单。这种“不装”的真实,跨越了年龄和时代——小时候觉得好汉歌里的好汉特别牛,长大后才懂里面藏着普通人对“侠义”的向往;现在陪孩子看佩奇,才发现最打动人的是佩猪妈妈一句“哪怕只是淋点雨,也很好呀”。说到底,它们都在用不同的方式告诉我们:快乐这件事,从来不分“豪迈”和“萌系”。

从好汉歌到佩奇:什么样的歌能“活”过一代人?

好汉歌火了26年,至今还在综艺、甚至婚礼上被cue;小猪佩奇的主题歌即便动画停更了,新出的儿歌依然有“佩奇味儿”。为什么它们能“长盛不衰”?可能因为它们都抓住了“内容为王”的内核。

好汉歌的词曲没有刻意追求高大上,“老百姓能听懂、能跟着哼”才是刘欢老师最在意的。他曾说:“好汉歌就是用老百姓的嗓子,唱老百姓的故事。”所以不管是农民、工人还是白领,听到那声“嘿”,都觉得这是“自己人的歌”。小猪佩奇也是同理,英国创作者最初就是想做一部给学龄前孩子看的“家庭日常”,用“小猪”的视角告诉孩子:发脾气也没关系,和朋友吵架了就和好——这种“不端着”的真实,比任何华丽的技巧都更有生命力。

反观现在很多所谓的“神曲”,靠的是流量明星站台、洗脑的电子音效,听多了就觉得“吵”。而好汉歌和佩奇的主题歌,就像老家的菜,不用放那么多调料,食材新鲜、做法简单,就能让人记住小时候的味道。这种“经得起时间考验的内容”,才是真正的“硬通货”。

结语:那些刻在DNA里的旋律,藏着我们最珍贵的记忆

现在想想,孩子把好汉歌和佩奇联系在一起,也不是什么奇怪的事。就像我们小时候,觉得“西游记”的主题曲和“大风车”里的小猴子可以一起玩;就像现在的年轻人,听到孤勇者就觉得是“孩子们的战歌”。

好的作品从来不会真正“过时”。它们会变成时光里的琥珀,在某个意想不到的瞬间,和另一段记忆碰撞出新的火花。或许很多年后,我们的孩子会笑着跟下一代说:“你知道吗?我小时候觉得,那个唱‘大河向东流’的好汉,和佩奇是好朋友呢!”——毕竟,能跨越时代打动人心的,从来不是华丽的包装,而是那些藏在旋律里,关于成长、关于快乐、关于“我们”的故事。