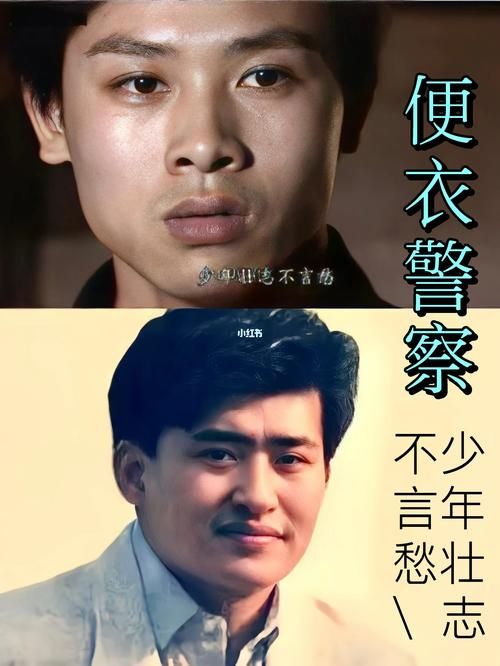

1987年的北京,24岁的刘欢揣着一盘磁带敲开了电视剧便衣警察剧组的大门。磁带里是他刚写的歌,旋律里裹着北京胡同的爽朗,又带着点年轻人特有的不服输——“几度风雨走,几度春秋冬,少年壮志不言愁”。导演许同均听完愣了三秒,抬头看他:“小子,这歌,敢不敢让全中国的警察都跟着你唱?”

一、那声“愁”里,藏着80年代的青春气

要聊少年壮志不言愁,得先懂80年代的中国。那是改革开放的第十个年头,年轻人脑子里装着“振兴中华”的热血,脚下踩着“时间就是金钱”的鼓点。电视剧便衣警察讲的就是一群警察在理想与现实里打滚的故事,主题曲需要的不只是旋律,得是一把扎进人心里的钩子。

刘欢当时刚从中央音乐学院毕业,学的是西方音乐史,可他骨子里爱的是民歌、是京戏,是胡同里飘来的各种调调。剧组找过好几个作曲家,写的歌要么太“正”,要么太“柔”,就是缺了那股子“辣”——像老北京炸酱面里的芥末,呛人又提神。他抱着吉他给导演哼了几句,歌词里的“金色盾牌,热血铸就”,配上他用美声打底、流行腔哼唱的旋律,许同均一拍大腿:“就是它!得让刘欢来唱!”

后来有人说,这首歌的“愁”是少年人的烦恼。可刘欢自己说了:“那不是愁,是冲劲儿!”20多岁的他,刚走出象牙塔,看着身边的同学有的下海、出国,有的扎进基层,谁心里没点“想干事、要成事”的急?所以唱“金盾牌”时,他把胸腔里的气全顶出来,像要把年轻的热血直接泼到听众脸上。没想到,这首歌火了——火到全国人见面打招呼都改问:“听便衣警察了吗?那主题曲太提气!”火到多少年轻人听着它,揣着理想去了边疆、去了工厂、去了自己想去的地方。

二、从“歌手”到“活化石”:他守着音乐的“根”

时间快进到2012年,中国好声音的舞台上,刘欢戴着标志性的小圆眼镜,坐在导师席上。当学员唱起当时的流行歌时,他总会挠挠头:“这个和弦用得不错,但你知道30年前我们怎么写歌吗?”

这些年,有人问刘欢:“您为啥不一直写像少年壮志不言愁那样的歌?”他总是笑:“时代在变,歌也得变。但我心里那杆‘秤’,从来没变过——歌得有骨头,不能只有皮。”

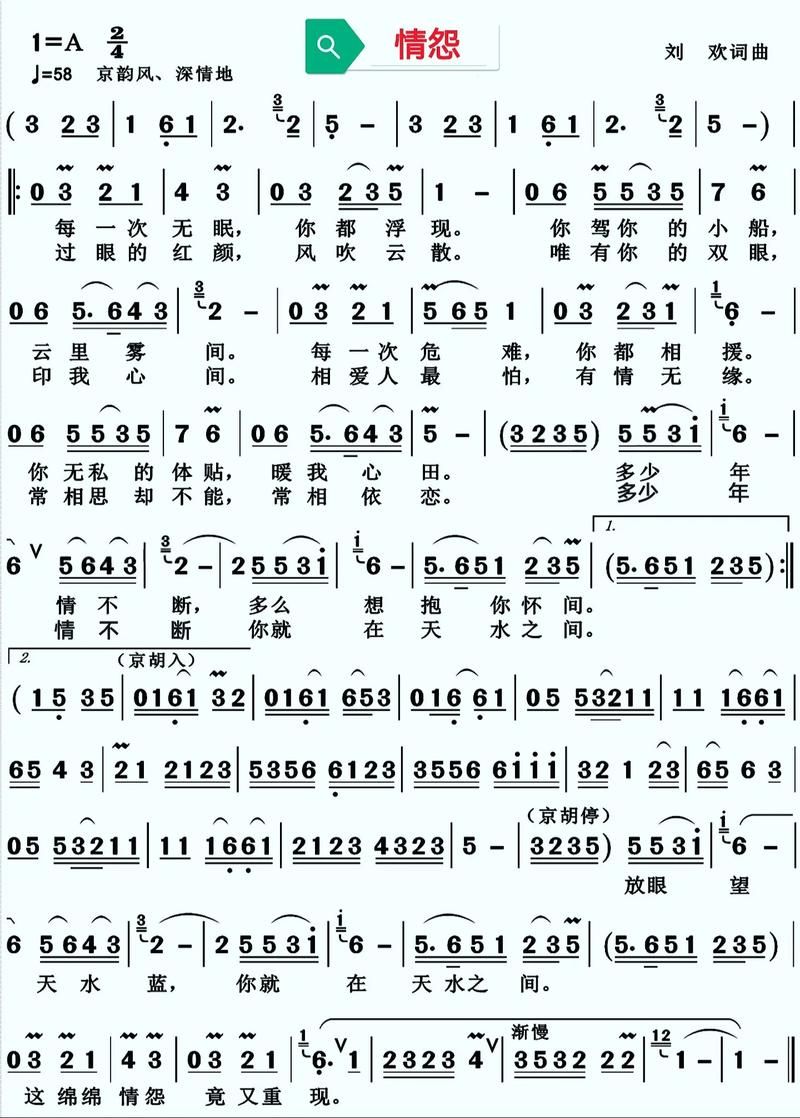

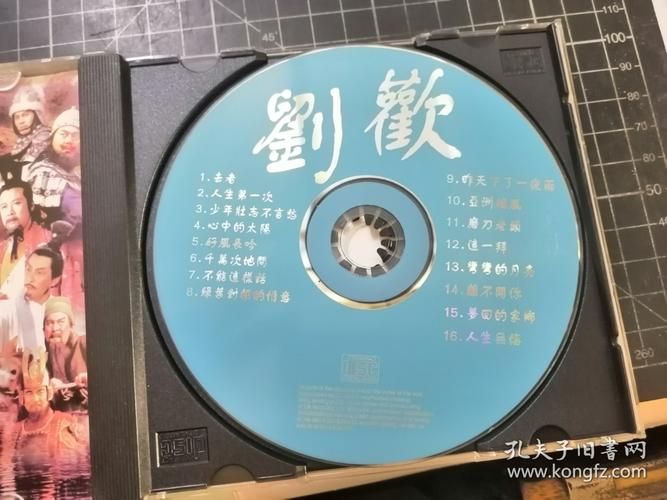

说这话时,他眼睛里闪着光。从弯弯的月亮里吴侬软语的温柔,到好汉歌里“大河向东流”的豪迈,再到从头再来里“心若在梦就在”的韧劲,他的歌从来不是“为唱而唱”。90年代,当流行音乐开始学港台、追潮流,他一头扎进云南采风,跟当地歌手学少数民族调子;21世纪,当电子音乐、嘻哈开始火,他又跑去跟年轻的音乐人聊编曲,甚至尝试用古典乐的配器写流行歌。

有人说他“固执”:明明靠一首歌就能吃一辈子,非要折腾;可懂他的人知道,那是他对音乐的“敬畏”。就像他在好声音上反复说的:“技巧是花,情感是根。没有根的花,开得再艳,也活不久。”这些年,他没接过几个商演,倒是办了几十场公益音乐会,钱都捐给了山区学校建音乐教室。他说:“我小时候学音乐,是老师说我‘有天赋’;现在能让更多孩子听到音乐、爱上音乐,是我该做的‘壮志’。”

三、70岁的“少年”:什么时候开始追梦,都不晚

去年冬天,有媒体拍到刘欢在北京胡同里散步,头发花白,步子却很稳,还哼着几句少年壮志不言愁。照片传到网上,有人说“时光是把杀猪刀”,可更多人留言:“刘欢老师还是那个少年气!”

是啊,从24岁唱“少年壮志”到60多岁还在舞台上跟年轻人“battle”,他从来没丢过那份“不言愁”的劲儿。有次采访,记者问他:“您现在回头看,觉得这辈子最‘狂’的事是什么?”他想了想,笑着说:“是1987年那个下午,揣着磁带去找剧组时,真觉得自己能‘唱响中国’。”说完他补了句:“现在也是,只要站到台上,我还是那个想用音乐说话的年轻人。”

其实,“少年壮志不言愁”从来不是一句歌词,它是刻在中国人骨子里的劲儿——不管多大年纪,只要心里有梦,眼里有光,脚下有路,就能活得热气腾腾。就像刘欢,他用一辈子的时间告诉我们:真正的“不老”,不是年龄停在昨天,而是那份“敢想敢干”的勇气,和“守得住根”的执着,一直在。

所以下次当你觉得累了、迷茫了,不妨听听刘欢的歌。那旋律里没有“愁”,只有“不认输”的少年气——而这,才是娱乐圈乃至这个时代,最该被记住的“精神密码”。