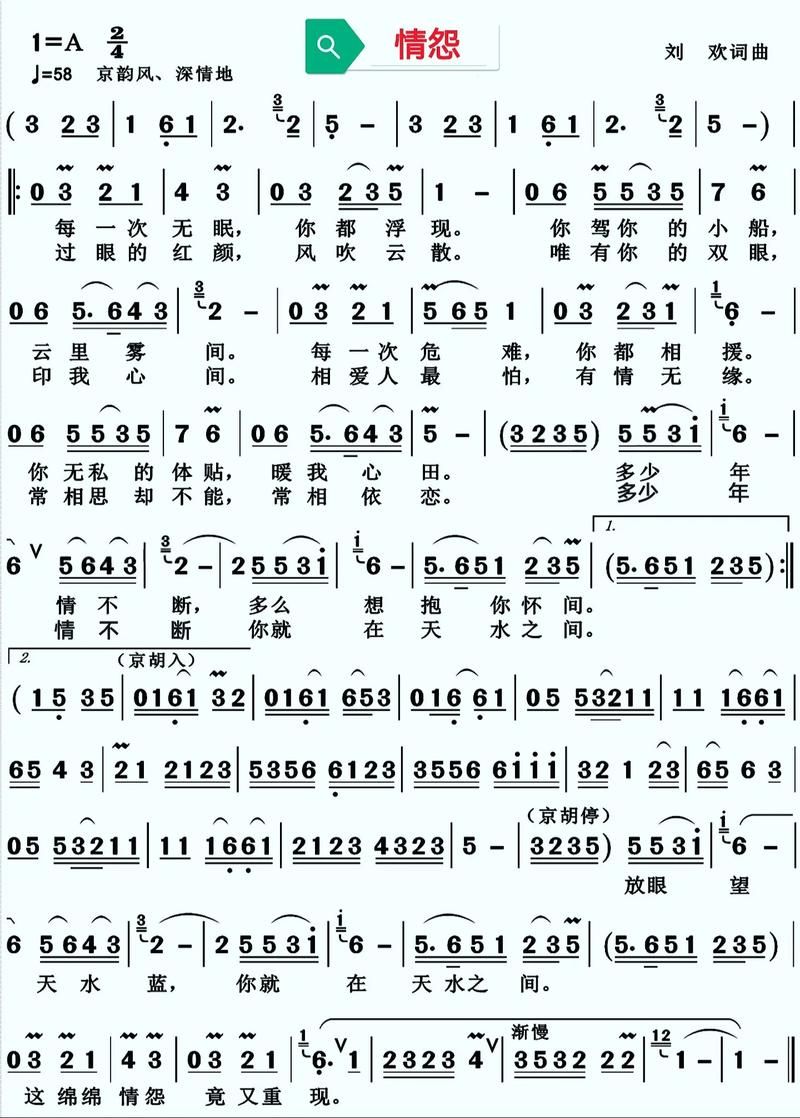

提到刘欢,华语乐坛的“活化石”当之无愧。他那穿透岁月的嗓音,唱过好汉歌的豪迈,也唱过千万次的问的苍凉。可很少有人知道,他唱得最“苦”的一首歌,叫情怨。这首歌里没有激昂的高音,只有喃喃的低语,像在讲一个关于爱与失去的老故事——故事的结尾,竟和清末红顶商人胡雪岩的人生,奇妙地重合了。

刘欢的“情怨”:不是情歌,是中年人的清醒独白

很多人以为情怨是首情歌,其实不然。刘欢在创作时曾说:“这不是写爱情,是写人对‘情’的执念,年轻时不信,中年才懂——太用力的人,走不远。”

1990年代,刘欢已是乐坛顶流,却意外接下北京人在纽约的配乐。剧中王启明在美国的挣扎与孤独,让他想起自己北漂时的日子。尤其到“郭燕回国”那段,编剧让他写一首“把眼泪往心里藏”的歌。他没有选撕心裂肺的哭腔,而是用近乎耳语的唱法:“不爱我歌词的旋律,听不清你心中的秘密;不疼你皱眉的表情,读不懂你言外的叹息。”

这首歌没有爆红,却成了刘欢自己的“心头好”。他在后来说唱情怨时,总会不自觉地扶一下眼镜,眼神里褪去舞台上的光芒,多了几分沉郁。有次采访,记者问他:“这首歌里藏着你的故事吗?”他沉默半晌,只答:“人到中年,身边太多‘情深不寿’的人了——为情困的,为利累的,最后都把自己困在了局里。”

他说这话时,大概没想到,百年前的胡雪岩,早就把“局”演了一遍。

胡雪岩的“情怨”:商场王者,终情关折戟

胡雪岩是谁?是晚清“活财神”,是左宗棠的“钱袋子”,是杭州胡庆余堂的创始人。他从钱庄小伙计做起,白手起家,富可敌国,却因支持左宗棠收复新疆,得罪了李鸿章集团,最终在光绪九年(1883年)被革职抄家,在贫病交加中死去,享年62岁。

史书写的胡雪岩,是“商圣”,是“红顶商人”。可民间传说里,他最让人唏嘘的,是“为情困半生”的故事。

年轻时,胡雪岩在杭州信和钱庄当学徒,对一位常来典当的穷书生女儿“阿巧”一见倾心。阿巧聪明懂事,却家境贫寒,胡雪岩倾尽积蓄为她赎身,却被钱庄老板认为“不务正业”,将其赶出钱庄。临行前,阿巧送他一方锦囊,写着:“经商不习心术,如履薄冰;待人若失真心,终将尽失。”

这句话,胡雪岩记了一辈子。后来他开阜康钱庄、办胡庆余堂、做军火生意,处处讲“义”,处处留“情”——对落魄官员接济,对贫困百姓施药,对兄弟们推心置腹。可正因这份“情”,他卷入了官场斗争:为帮左宗棠筹军饷,他挪用公款、向洋人借款,却没想到,李鸿章早就盯着他的银子,只等他犯错。

最致命的是,当他势力滔天时,当年那个书生女儿阿巧竟出现在他面前。此时她已是诰命夫人,带着儿子来求他救被牵连的父亲。胡雪岩明知这趟浑水不能蹚,却因一句“当年的情分”,还是答应了。结果,李鸿章以“结交权贵、侵吞公款”为由,将他彻底扳倒。

抄家那天,胡雪岩坐在空荡荡的胡庆余堂堂前,手里攥着当年阿巧给的锦囊,喃喃自语:“我一生讲情,却原来情是最毒的药。”

百年隔空对话:两个“痴人”,一场宿命

刘欢唱情怨时,唱的是“放弃挣扎,却难放下”的矛盾;胡雪岩败走麦城时,叹的是“重情重义,反被情伤”的无奈。一个在歌里唱,一个在活中演,看似毫无关联,实则都在说同一件事:“情”与“利”的平衡,是人生最难解的题。

刘欢曾在采访中提到,胡雪败给的不是李鸿章,而是自己的“执念”:“他把‘情’当成了筹码,以为用真心就能换来真心,却忘了商场如战场,情义有时候是武器,有时候也是靶子。”这话像是在说胡雪岩,又像是在说所有在红尘中打滚的人——包括他自己。

他唱了半辈子歌,遇到过无数想攀附他的人,也遇到过真心待他的朋友。有一次,一个年轻歌手问他:“老师,您怎么区分谁是真朋友,谁是利益之交?”刘欢没说话,拿起话筒唱了句情怨里的词:“听不清你心中的秘密”——然后说:“时间会告诉你答案,但在此之前,别让‘情’困住自己。”

这大概就是胡雪岩用一生教会他的道理:情深不寿,慧极必伤。太执着于“情”,反而会失去“情”;太在意“利”,反而守不住“利”。

写在最后:那些唱不尽的悲欢,那些逃不过的宿命

现在再听情怨,会发现刘欢的声音里藏着一个沧桑的胡雪岩。刘欢没见过胡雪岩,胡雪岩也听不到这首歌,但他们的“情怨”,却在时光里重叠了——一个是商海的弄潮儿,一个是乐坛的歌者,看似隔着山海,却在人生的棋局里,都曾对“情”孤注一掷,都曾因“痴”而满盘皆输。

这或许就是命运最残忍也最温柔的地方:它会让你失去,也会让你在失去后明白——那些唱不尽的悲欢,那些逃不过的宿命,其实都是成长的代价。

就像刘欢在情怨最后唱的那句:“不爱我歌词的旋律,听不清你心中的秘密”——听不清,就别听了;放不下,就放下吧。毕竟,人生是场单程票,与其困在“情怨”里,不如学学胡雪岩晚年悟出的那句话:但行好事,莫问前程。只是可惜,他明白时,已经太晚了。