深夜的KTV里,总有人抢着点那首弯弯的月亮。前奏一起,钢琴声像月光洒在湖面,不用看歌词,嘴里的调子就自己跟着飘——“弯弯的月亮,小小的桥,阿娇摇着船……唱的人眼里有故事,听的人心里有回响。有人问,一首30年前的歌,凭什么还能让年轻人跟着哼,让中年人红了眼眶?它到底藏着什么,能跨过时光,刻进几代人的DNA里?

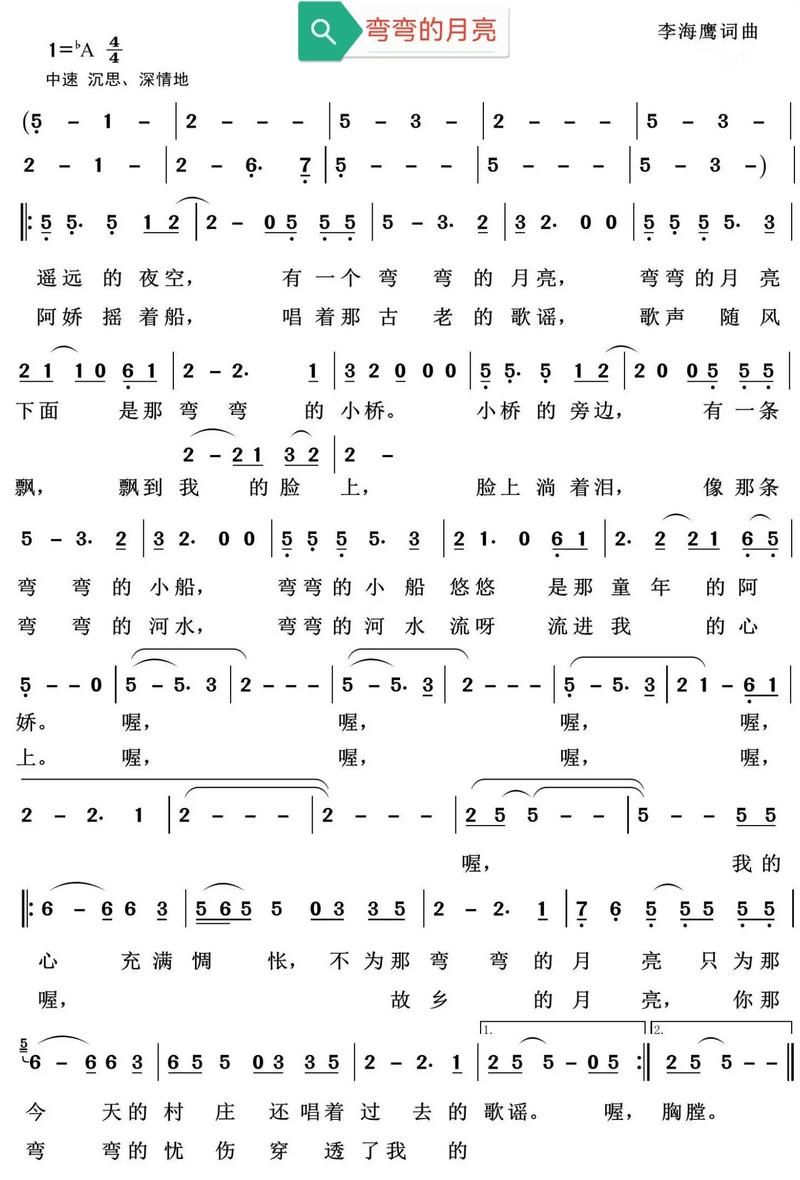

1990年,广东作曲家李海鹰坐在珠江边,看着远处朦胧的月光,突然想起小时候外婆摇着蒲扇,讲月亮里嫦娥的故事。他随手在吉他上拨弄出几个音符,旋律像水一样流出来——像不像童年里那条弯弯的小河?他写好词曲,找了当时刚崭露头角的歌手陈汝佳试唱。歌火了,可总觉得少了点什么,像一幅画缺了最关键的笔触。

直到刘欢开口。

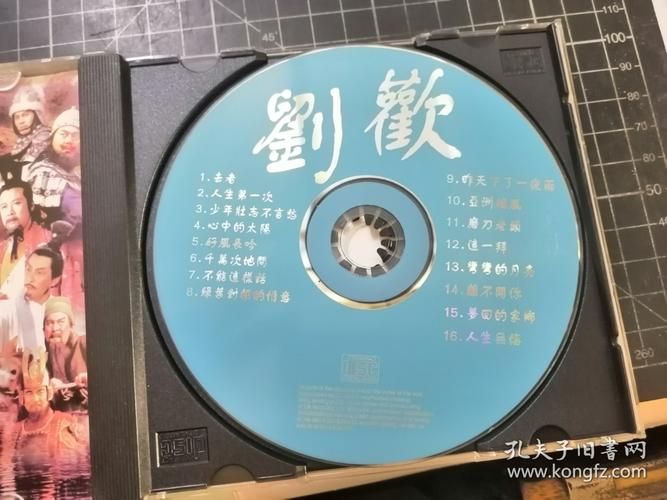

那年刘欢刚凭少年壮志不言愁火遍全国,可他没选唱当时流行的劲歌金曲,而是接过了弯弯的月亮。录音棚里,他没刻意炫技,声音像陈年的酒,醇厚又带着烟火气。唱到“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮,只为那今天的村庄,还唱着过去的歌谣”时,他放慢了呼吸,每一个字都像在跟老朋友对话。后来他回忆:“唱那会儿总想起我爸,从农村出来到城里,总念叨‘老家的月亮更亮’。那不是唱,是心里的话。”

这首歌到底写了什么?是月亮吗?不。是“今天的村庄”和“过去的歌谣”之间,拉扯的每个人。90年代初,城市化刚起步,无数人背井离乡,月是故乡明,可故乡的桥、阿娇的船、逝去的时光,都成了回不去的从前。歌词里的“弯弯的桥梁”,是连接梦想与现实的纽带;“阿娇的船”,是载着乡愁飘向远方的帆。刘欢把这种“惆怅”唱得不煽情,却像根针,轻轻扎进每个游子的心。

后来这首歌成了“神曲”,但翻唱版本再多,也没人能超过刘欢。为什么?因为他把“人”唱进了歌里。他不是在表演,是在分享。他的声音里,有老北京的胡同气,有对生活的踏实感,更有对土地的敬畏。有一回演出,台下坐着不少农民工,唱到“今天的村庄”时,整场观众自发跟着哼,有人偷偷抹眼泪。事后有个小伙子说:“我也是从村里出来的,听着听着,就想起了我妈在村口等我时的样子。”

30年过去了,听弯弯的月亮的人换了三代。90后听着它想象“阿娇摇船”的画面,00后用它当“emo神曲”配深夜emo曲,可无论是谁,都能在歌里找到自己的“弯弯的月亮”——可能是故乡的老屋,可能是逝去的青春,可能是某个再也见不到的人。

李海鹰后来说过:“好歌不用刻意‘深刻’,它得像月亮,谁都能看见,但照到每个人心里的光,都不一样。”刘欢的弯弯的月亮,就是那轮能让所有人看见自己月亮的歌。下次当旋律响起,别急着跳过去,不妨跟着哼几句——你听,那弯弯的月亮,是不是也在轻轻问你:你的心里,藏着哪首过去的歌谣?