1998年的夏天,北京胡同里的电视机传出“大河向东流啊,天上的参星啊”时,全家老少搬着小板凳守在屏幕前,连胡同口纳凉的老大爷都跟着竹板一打,吼起了“路见一声吼啊,该出手时就出手”。那是央视版水浒传热播的夏天,也是刘欢的好汉歌第一次钻进中国人的耳朵。

可你有没有想过?一首电视剧插曲,凭什么穿越30年时光,成了从60后到00后“KTV必点曲”?连短视频平台上,00后用AI换脸把刘欢的“大哥”脸换成动漫角色,依然能收获百万点赞?

1998年,刘欢怎么把“好汉”唱进了人心里?

说起来挺有意思,当年水浒传找歌手时,剧组一开始没想着找刘欢。导演杨洁觉得刘欢“声音太正”,像唱艺术歌曲的,跟梁山泊的“野路子”好汉不搭。可试了一圈歌手,总觉得少了股“江湖气”——要么是太文绉绉,要么是太粗犷,不像现实中我们心里的“那种朋友”:能一起蹲路边吃串,能为你两肋插刀,也会在你犯浑时骂一句“你小子给我清醒点”。

直到刘欢走进录音棚。他拿着词,没急着唱,先跟导演聊了半天水浒:“梁山好汉哪有非黑即白的?宋江仁义也偏执,李逵莽撞也忠诚,这‘好汉’是咱们老百姓心里的那股子气——敢爱敢恨,不怕事儿。”

后来我们听到的版本,里头藏着他的“小心思”。开头那声喊“嘿哟嘿哟”,他是从京剧里学的“导板”,带着点戏台上的架势,又故意压了点沙哑,像酒馆里的大哥拍着桌子跟你聊天;“路见一声吼啊”的“吼”,他没使蛮劲,而是用胸腔共鸣带出股热乎气,听着像你兄弟从背后给你一拳,不疼,但提劲儿。

最绝的是那句“生死之交一碗酒”。当时有人建议他唱得“悲壮”点,他却笑了:“好兄弟喝酒,哪有什么悲壮?是痛快!”结果他唱得字字带笑,像端着酒碗跟你碰杯,末了还带个气音,那股子“兄弟情义,生死看淡”的劲儿,直接戳中了中国人最骨子里的情结。

为什么没一句“爱”字,我们却听出了一辈子的热血?

你仔细品好汉歌的词,全是白话:“大河向东流啊,天上的参星啊,地上的牵牛啊”“水里火里不回头”。没有华丽的修辞,也没有深奥的典故,就像街边大爷跟你唠嗑,用的是你从小到大听着的大白话。

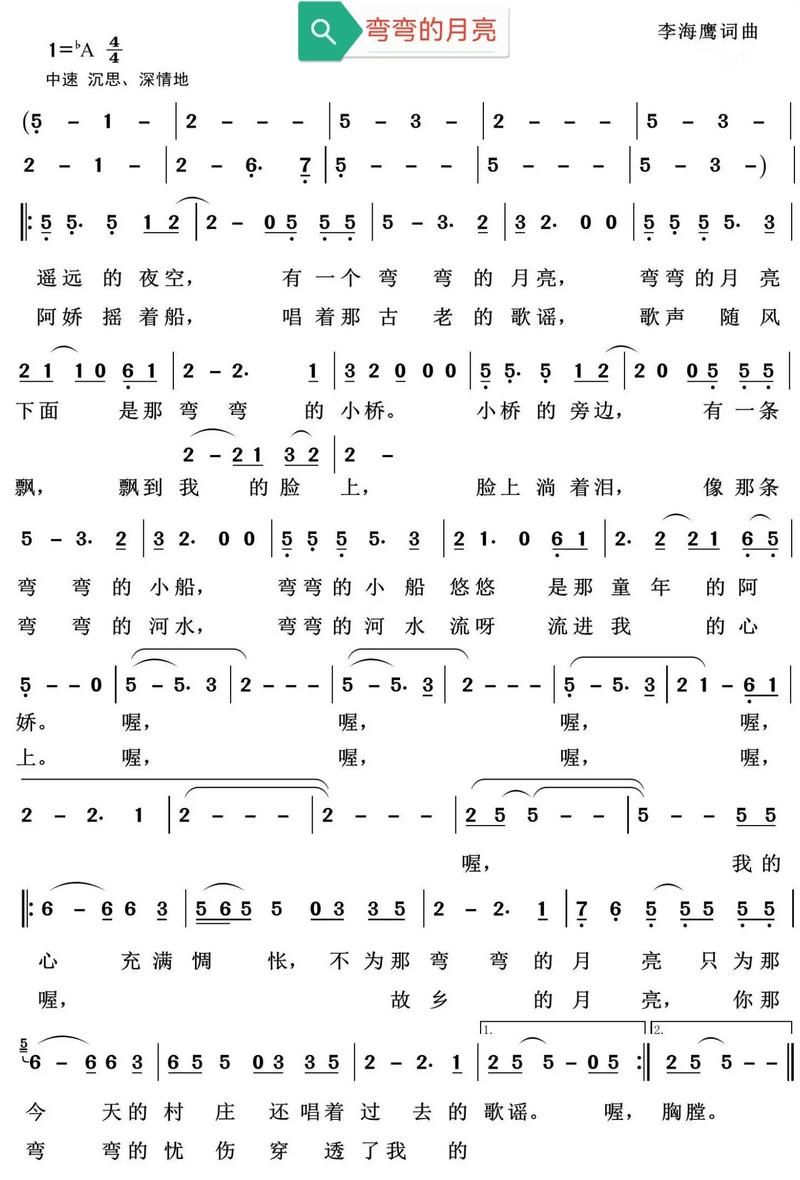

但旋律呢?开头那个“嘿哟嘿哟”,一出来就跟着晃——因为它暗合了我们心跳的节奏。音乐专家后来分析,这首歌的旋律线用了中国民歌里的“五声音阶”,12356,简单到孩子都会哼,但又暗藏张力:主歌平铺直叙,像好汉们走江湖的日常;副歌突然拔高,像遇到了不平事,火一下子烧起来了。

编曲更绝。刘欢坚持用民族乐器打底,古筝一扫,像马蹄声从远处来;唢呐一吹,透着一股子“不服劲儿”;可节奏又用的是西洋摇滚的鼓点,听着又野又燃。这种“土”和“潮”的混搭,就像好汉们身上粗布衣裳配着腰间的刀——接地气,但锋芒藏不住。

更重要的,是它唱出了每个普通人的“英雄梦”。谁没觉得“该出手时就出手”很爽?谁没在遇到委屈时想过“水里火里不回头”?它不像那些高不可攀的“英雄颂词”,而是蹲在泥地里拍你大腿说:“怕啥,我陪你!”所以30年来,工地上的工人会跟着吼,高考学生会考前听给自己打气,就连外卖小哥骑电动车时,耳机里可能都是“嘿哟嘿哟”——它早不是一首歌,成了每个人心里的“定心丸”。

从“大哥”到“梗”,好汉歌的30年,其实是中国人的情感变迁

最早听好汉歌时,我们跟着宋江喊“替天行道”;后来长大了,听着“路见一声吼”,想起自己当年为朋友出头的事儿;再后来,当这首歌成了短视频里的“BGM梗”,00后用AI给刘欢换上汉服、配上古诗文案,我们突然发现:原来“好汉”的早就不是那个只会抄起家伙上梁山的莽夫了。

有个有意思的现象:现在KTV里唱好汉歌,没人会跟当年一样,一本正经地站在舞台中间“飙高音”。更多人会拍着旁边兄弟的肩膀,笑着吼“该出手时就出手”,哪怕跑调也笑得前仰后合——就像当年胡同里的大爷,竹板打得不标准,但那份“一起热闹”的心,是真的。

刘欢自己后来采访说:“好汉歌哪有什么秘诀?就是唱人。人心里有什么,歌里就有什么。”这话不假。你看它从磁带到CD,从MP3到短视频,载体一直在变,但只要听到那句“大河向东流”,我们还是会跟着哼——因为哼的不是歌,是当年和兄弟蹲在门口吃西瓜的夏天,是考试前对自己说的“拼一把”,是现在遇到坎时,心里那句“怕啥,我挺住!”

说到底,刘欢的好汉歌哪是“过气神曲”?它早成了中国人的“精神通行证”:不管你是60后还是00后,不管你现在是在写字楼加班,还是在工地上搬砖,只要那熟悉的旋律响起,我们都能瞬间接上下一句——因为我们心里都住着一个“好汉”:敢爱敢恨,不怕事儿,永远记得“一碗酒”的情谊,永远相信“该出手时”的担当。

这大概就是经典的意义:它从不会老去,因为人心里的那股子热乎劲儿,永远年轻。