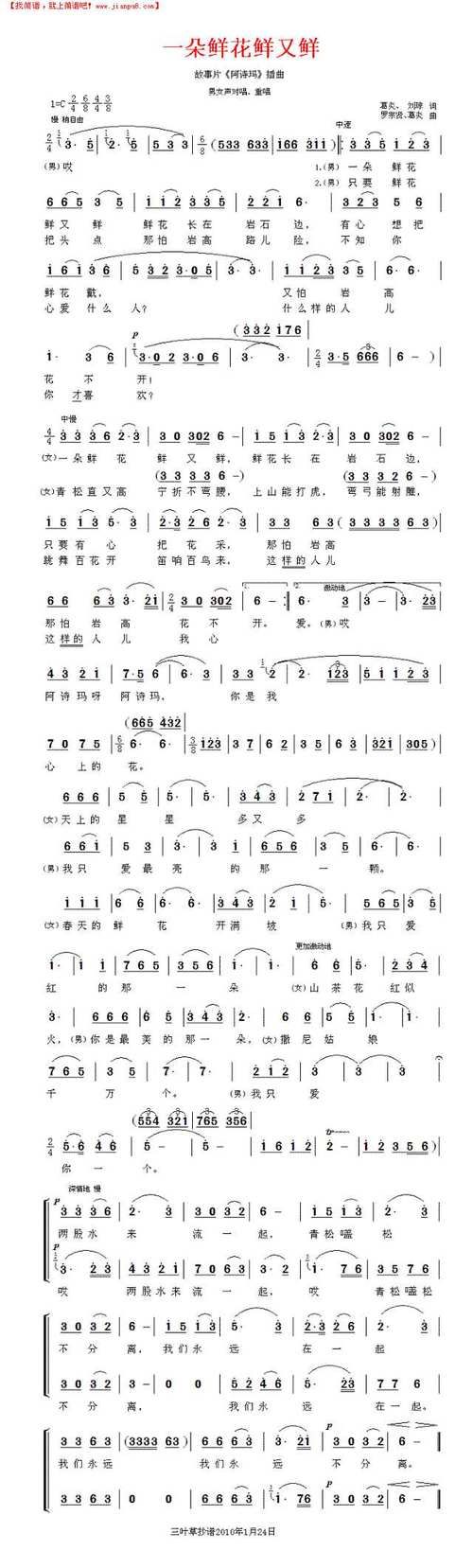

提起刘欢,你可能会想到好汉歌里"大河向东流"的豪迈,想到弯弯的月亮里悠远的乡愁,但很少有人知道,这位"乐坛常青树"的手边,始终压着一本泛黄的简谱——上面是他手抄的一朵鲜花。这旋律简单到只用五个音符就能写尽,却让唱了半辈子歌的刘欢,至今不敢轻易开口唱完整。

一、民歌里的"白描":为什么是一朵鲜花?

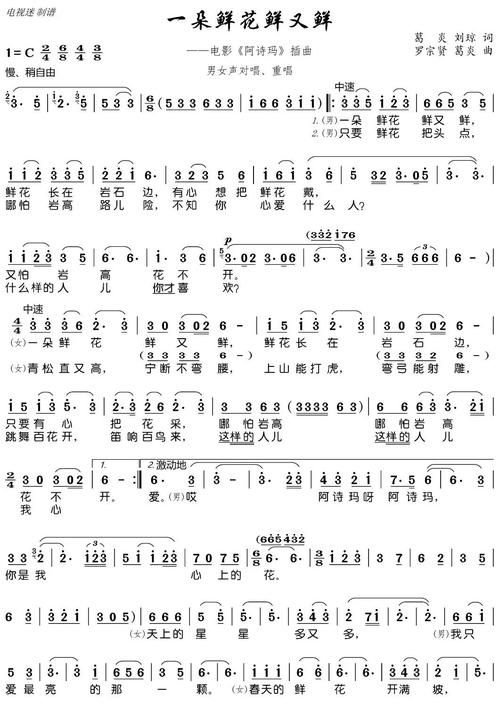

一朵鲜花算不上刘欢的代表作,甚至不在他正式发行的专辑里,却是业内公认的"试金石"。这首歌源自云南弥渡民歌,旋律像山涧清泉一样干净,歌词也直白得让人心疼:"一朵鲜花鲜又鲜,鲜得那个好像水仙哪,有了那鲜花儿啊,侬阿哥梳妆打扮戴胸前。"

90年代初,刘欢刚凭借少年壮志不言愁走红,有人问他"什么样的歌最难唱",他笑着指了指口袋里的简谱:"民歌。尤其是这种没经过太多修饰的,每个字都在眼皮下,气不能虚,声不能飘,得让听众看见花上的露珠,听见花瓣绽开的声音。"

后来他在采访里提过,自己曾跟着采风队跑过云南大理,当地老人用方言唱一朵鲜花,调子跑得比山路还弯,却比任何录音棚里的版本都"有根"。他回来后默默抄下了简谱,在页边批注:"别碰巧劲,要让每个音符像刚从土里挖出来的土豆——带着泥巴气,才真。"

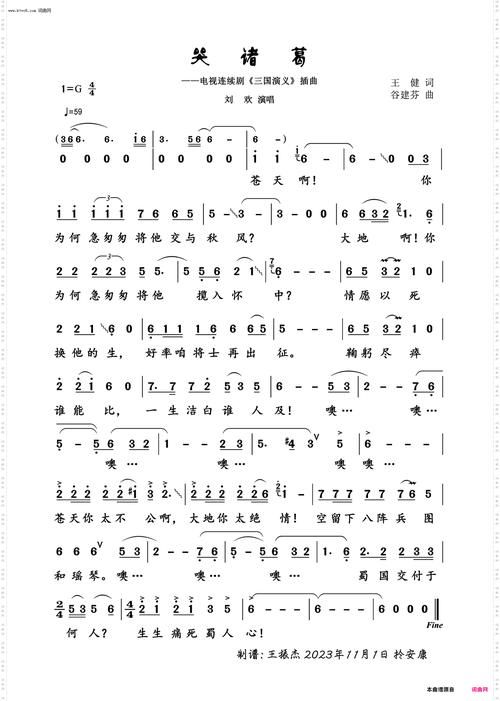

二、简谱上的"密语":那些比音符更珍贵的细节

刘欢抄的简谱,跟市面上印的不太一样。比如第二句"鲜得那个好像水仙哪",他特意在"鲜"字下面画了个小三角,旁边批"上滑音,像猫伸懒腰";"侬阿哥梳妆打扮"这句,"梳"和"扮"之间有个空白,他注"气口要够吸一袋烟的功夫"。

更有意思的是结尾,原版最后是"戴胸前",他却在"戴"字后面加了两个十六分休止符,写着"停半秒,让花落下"。有次年轻歌手请教这首歌,他指着休止符说:"你唱戴完了就直接接'前',太急了。鲜花戴上去,得先让人看看花瓣,再让它落稳在胸前,这俩休止符,是等花开的时间。"

这套简谱后来成了他上课的"教具",对学生说:"别觉得简谱简单,这上面的每一个弯弯绕绕,都是老祖宗传下来的'呼吸秘诀'。你们现在会看五线谱,能找准半音,但未必懂得——什么时候该让旋律像风一样散,什么时候得像针一样扎进心里。"

三、从舞台到讲台:一首歌,半生音乐的"压缩包"

这些年刘欢很少唱新歌,反倒常在公益演出里翻唱一朵鲜花。有次在敬老院,他没带伴奏,就用清唱,唱到"有了那鲜花儿啊"时,台下92岁的张奶奶突然抹眼泪:"这调子,跟我出嫁那天早上听到的分毫不差。"

后来有记者问他,为什么总愿意"浪费"时间唱这么"小"的歌?他拿起那本简谱,封面已经磨破了边,说:"你看这纸,都黄了,可上面的黑字还是活的。音乐这东西,不是比谁嗓门大,比谁技巧多,是看能不能让听到的人,心里也开出朵花来。"

现在,这套简谱被北京音乐学院的图书馆收藏,标注着"非卖品,但可借阅"。常有学生去借,管理员都会提醒:"别只看音符,多看看页边的字——那是一个歌手对音乐,最笨也最诚实的交待。"

其实我们总说"经典永流传",但经典从不是高高在上的艺术品,是像刘欢手里的一朵鲜花简谱这样——带着温度的笔记,藏着敬畏的停顿,让每个听歌的人,都能在简单的旋律里,摸到音乐的"根"。下次再听刘欢唱歌,不妨多留意那些看似随气的呼吸、轻巧的滑音,那可能是一个老音乐人,用一辈子学来的"白描"功夫。