这几天刷短视频,总刷到一个小姑娘,扎着两个歪歪扭扭的羊角辫,身上套着件印着小恐龙的连体睡衣,站在小板凳上,对着手机屏幕里的刘欢,奶声奶气地唱好汉歌。

“大河向东流啊,天上的星星参北斗……”

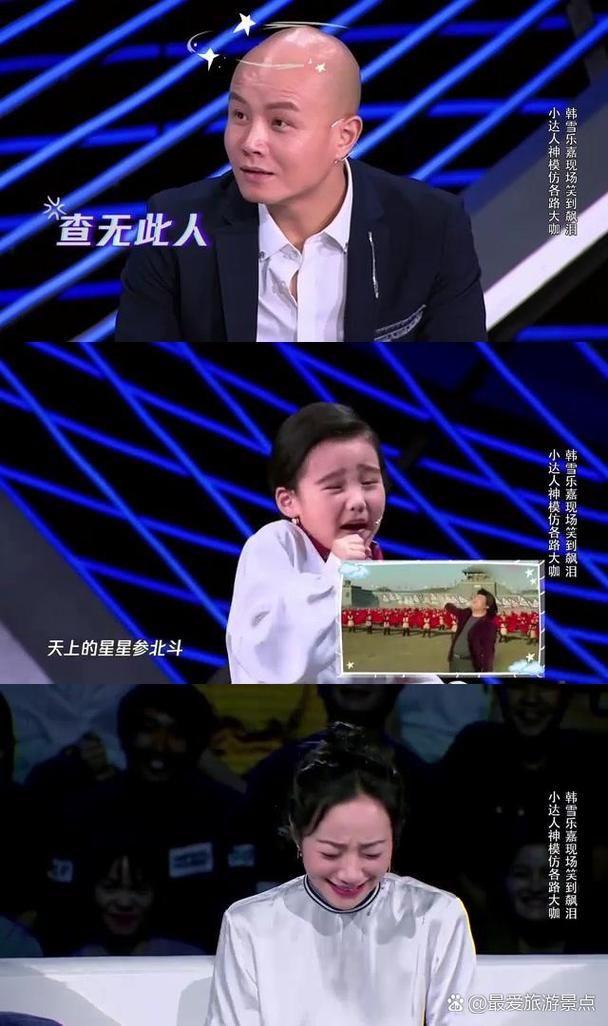

小孩嗓子还是糯糯的童声,咬字却透着股奇特的认真,尤其是唱到“参北斗”时,小眉毛一扬,学着刘欢的样子微微仰头,小手还跟着节奏在腿上拍得“啪啪”响,活脱脱一个缩小版的“刘欢老师”。

视频底下,上万条评论笑疯:“这气场,三岁就赢麻了!”“建议刘欢老师直接认师妹”“下次能不能挑战一下从头再来,我要笑哭了”。但笑着笑着,有人突然认真问:“三岁孩子真能听懂刘欢的歌吗?还是只是瞎模仿?”

说真的,刚刷到这视频时,我也觉得“就一可爱小孩”。可多刷几遍,突然发现不对劲——她唱的不仅是歌词,更是神韵。

刘欢唱歌最厉害的是什么?不是飙高音,是那种“用讲故事的声音唱歌”的叙事感。好汉歌里“路见不平一声吼,该出手时就出手”的豪迈,他不是喊出来的,是像说书人一样,把每个字都揉碎了、带着情绪吐出来。

而这个三岁小孩,虽然“吼”得奶声奶气,但她真懂“该出手时就出手”的“理直气壮”——小胸脯挺着,眼睛瞪圆了,唱到“吼”字时,小脚丫都在地板上跺了一下,那股子“不服输”的劲儿,跟刘欢原视频里的表情简直是一个模子刻出来的。

更绝的是细节。刘欢唱好汉歌喜欢用手势,有时摊掌,有时握拳,小孩居然也学了个七七八八。虽然她的手只有苹果大,动作也带着孩童的笨拙,但该抬手时抬手,该握拳时握拳,连停顿的节奏都跟着刘欢的呼吸走。有网友说:“这根本不是模仿,是‘灵魂共振’吧?”

这时候肯定有人问:“三岁孩子连歌词意思都不懂,哪来的‘灵魂’?”

这话也对,也不对。三岁的孩子,可能不懂“大河”指的是黄河,不懂“参北斗”是啥星座,但她懂“好听”。刘欢的歌声里有股力量,像小鼓一样敲在她的心坎上,让她忍不住跟着跳、跟着喊。这哪里是“模仿”?是孩子用最本能的方式,在回应音乐里的“情绪密码”。

你仔细看视频里的小细节:唱到“嘿嘿,嘿嘿”时,她还会笑出两个小酒窝,这是开心;唱到“路见不平”时,小眉头微微皱起来,这是“替古人着急”。成年人听歌会分析“感情处理”,小孩呢?她只是“感觉对了,就照着做”。

这种“跟着感觉走”的能力,其实是人最原始的音乐天赋。很多音乐老师都说,教小孩唱歌最难的不是技巧,是“别让他们丢了本能”。这个三岁小孩,恰恰没丢——她没想过“我要唱得像刘欢”,她只是“我喜欢这样唱”。

难怪视频会火。大人看这视频,看到的不仅是“小孩模仿成人”,更是“找回自己小时候”。谁小时候没有对着电视里的明星手舞足蹈?谁小时候没有因为一句歌词就唱得面红耳赤?只是长大后,我们学“唱得好”,忘了“唱得开心”;学“技巧”,丢了“本能”。

你看评论区里,有人说:“我五岁的女儿听孤勇者会唱‘爱你孤身走暗巷’,问我‘暗巷是哪里’,我说‘是英雄藏起来的地方’,她听完眼睛亮了,唱得更起劲了。”

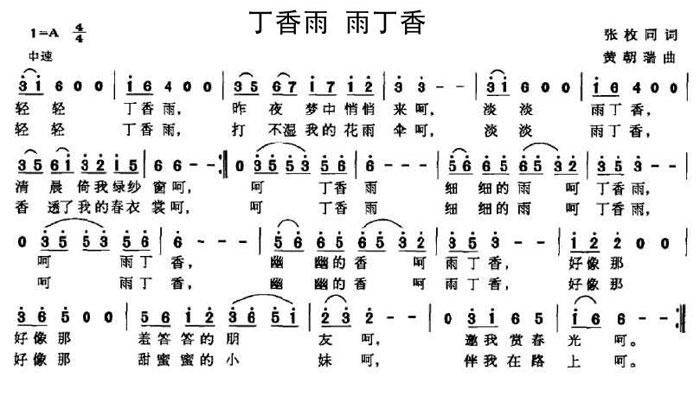

还有人说:“小时候跟着邓丽君哼甜蜜蜜,根本不懂啥叫‘江南的雨’,就是觉得‘甜’,一边唱一边偷吃妈妈做的糖,嘴角粘着糖渣还唱。”

这不就是刘欢唱歌的精髓吗?他的歌里没有“炫技”,只有“真情实感”。三岁小孩模仿他,其实是在模仿“音乐最本来的样子”——不用懂太多复杂的道理,只要“喜欢”,只要“被感动”,就大声唱出来。

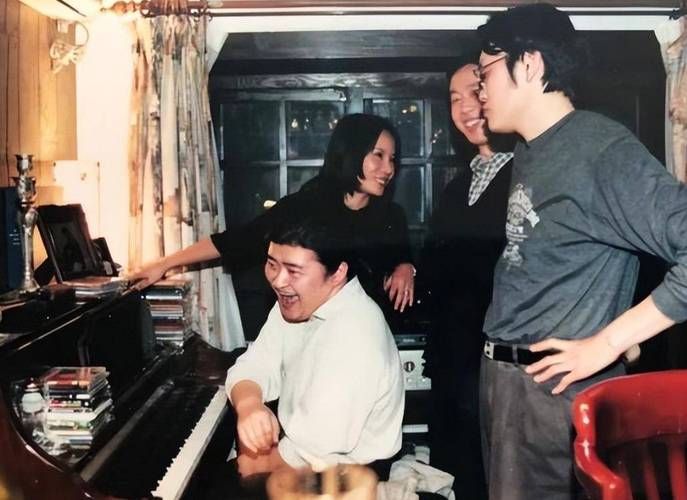

前几天看到有网友采访刘欢,他说:“我女儿小时候也听我的歌,但她最喜欢的是摇篮曲,说‘爸爸唱这个声音最软’。”

你看,哪怕是国内唱功顶尖的歌手,在孩子眼里,好的音乐也不是“技巧多复杂”,而是“能不能让她觉得舒服、开心”。

所以,这个三岁小孩唱刘欢的视频,哪是在“模仿”?她是在告诉我们:

所谓“天赋”,可能不是“唱得多准、多高”,而是“听见好声音就忍不住跟着晃脑袋”的本能;

所谓“热爱”,不是“一定要成为谁”,而是“我喜欢,我就唱”的简单。

下次再看到小孩模仿大人唱歌,别急着说“像不像”,也别急着教“技巧”。蹲下来听一听,那奶声奶气的调子里,藏着音乐最珍贵的模样——不是考级证书,不是比赛名次,是眼睛里的光,是嘴角的小酒窝,是“我喜欢”三个字最真诚的样子。

毕竟,每个站在小板凳上唱歌的小孩,心里都住着一个“刘欢老师”——不是想成为他,只是想用自己喜欢的方式,把心里的光唱出来。

这,或许就是音乐最动人的“天赋密码”吧。