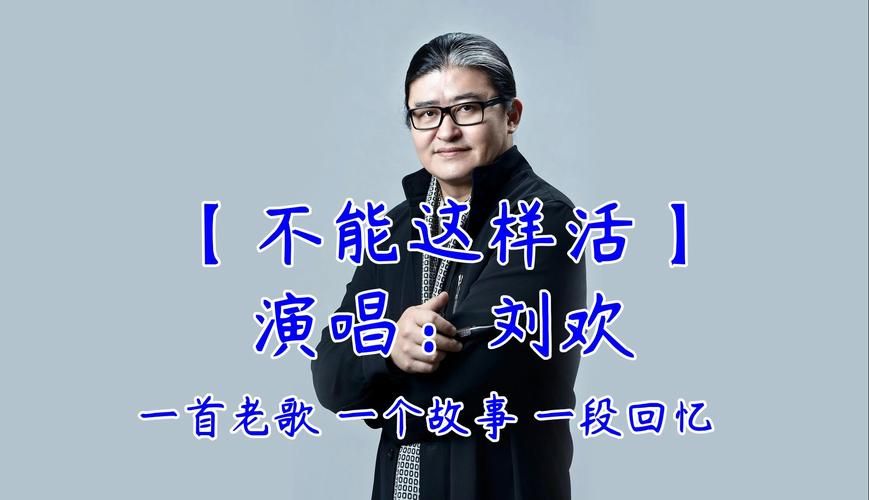

提起“上海人在东京”,很多人脑海里会跳出九十年代的电视剧里,那些拎着编织袋挤在新宿街头、既要拼命学日语又要守住老底子的沪漂男女。可如果把镜头对准刘欢——这位开口就能震碎玻璃音箱的“歌坛巨匠”,你会不会突然愣住:他是上海人?他还在东京?这俩标签怎么会和他扯上关系?

其实啊,刘欢不是上海人,也不是常驻东京的“沪漂”。但要说他和“上海”“东京”的缘分,藏在他三十年前的一声怒吼里,藏在那些让日本听众起立鼓掌的旋律里,更藏在一位中国音乐人,如何用东京这面镜子,照出自己文化根脉的故事里。

东京的第一声“破嗓”,是中国摇滚的“投名状”

1990年,刘欢28岁,刚凭少年壮志不言愁火遍大江南北。那年他第一次到东京,不是开演唱会,而是和崔健、唐朝乐队一起,参加“东京音乐节”。谁能想到,让日本媒体惊掉下巴的,不是崔健的摇滚,不是唐朝的重金属,而是刘欢唱的一首亚洲雄风——不是后来的改编版,而是他用最本真的方法,把“我们亚洲,山是高昂的头”吼出了黄河奔涌般的气势。

后台的日本制作人当场傻眼:“这中国人,嗓子是装了扩音器吗?”要知道,当时的东京乐坛,正沉迷于细碎的City Pop和偶像情歌,突然来了个声音如洪钟、台风如泰山的刘欢,他们像第一次见到熊猫的日本人:既觉得新鲜,又带着点“这玩意儿能行吗”的怀疑。但刘欢不管这些,他拿着谱,对着日本乐手一句句纠正“这里的节奏要像走长江水,不是东京地铁的快钟摆”,后来乐队回忆:“刘欢的手势在空中拍打,像指挥黄河,我们突然明白,这不是唱一首歌,是搬一座山过来。”

为什么是东京?刘欢说“这里听得懂‘根’”

很多人不知道,刘欢对东京的感情,早就超过了一般城市。上世纪九十年代,他几乎每年都要来东京演出、交流,甚至在日本录制专辑。为什么偏是东京?有次接受朝日新闻采访,他指着乐谱上的“La Dolce Vita”(甜蜜生活)笑说:“东京的人,太懂什么是‘精致的甜’,但他们也好奇,‘苦的根’是什么味道。”

他说的“根”,是上海的“腔”,也是中国的“韵”。比如他唱弯弯的月亮,特意在间奏加入三味线的滑音,这是他跟着东京的津轻三味线师傅学的——师傅说“你滑的那个音,像我们津轻的‘哀愁’,但我们哀愁里带劲,你们上海人的哀愁是缠绵的”。刘欢一听乐了:“对对对,上海弄堂里的雨,打在青石板上,就是这种又湿又滑的劲儿。”后来这首歌在日本火了,不是靠中文歌词,是靠这种“上海腔的三味线”,让日本听众第一次觉得:“原来中国歌里,藏着我们骨子里的‘物哀’,又比我们有更多的‘生机’。”

“上海人在东京”的刻板印象里,刘欢是“破壁人”

说到“上海人在东京”,总绕不开“精致”“讲究”“会打小九角”的标签。但刘欢呢?他到东京演出,穿最普通的夹克裤,住老破小的酒店,唯一坚持的是每天早上喝豆浆——东京有家上海菜馆的老板说:“刘欢来吃早餐,永远是一碗豆浆两根油条,油条要脆的,豆浆要烫的,烫得能直接捂手,跟他在北京时一模一样。”

有次记者问他:“您作为大艺术家,在东京生活会不会‘入乡随俗’太多?”他反问:“入乡随俗是为了什么?是为了让东京人觉得‘哦,他懂我们’,还是为了让东京人觉得‘哦,原来他的根,不是我们这儿’?”他这话,像是说给所有“在异乡打磨棱角”的人听的:真正的文化输出,不是把自己削成对方喜欢的样子,而是带着自己的“硬骨头”,让对方看见你骨头里的光。

东京观众记住了他:不是“上海人”,是“那个唱响中国的声音”

如今,刘欢很少在东京演出了,但日本乐迷还记得他。2018年东京国际电影节,有位白发老乐迷拿着1983年的弯弯的月亮唱片找他签名:“刘老师,我当年在你的演唱会上哭,不是因为词,是因为你唱‘弯弯的月亮’时,手伸向天花板的样子,让我想起了我在中国的母亲——她不是上海人,但她也有这样的月亮。”

刘欢在唱片上写下:“月亮弯弯,照过上海,也照过东京。”是啊,“上海人在东京”或许是一个地域标签,但真正能穿透地域的,从来不是标签,是声音里的故事,是故事里的文化,是文化里的那股“老子就是中国根”的劲头。

所以下次再听刘欢的歌,不妨想想:这个在东京吼出“亚洲雄风”的男人,或许从来不是“上海人”,但他用东京这面镜子,照出了中国文化最傲人的模样——原来,最好的“走出去”,从来不是改变自己,是带着自己的“弯月亮”,去照亮别人的夜。