你有没有过这样的瞬间?某个加班的深夜,开车回家时电台突然切到老歌,前奏一起,钢琴声像月光漫进来,嗓子眼突然就堵了——是“弯弯的月亮下面,是弯弯的小桥”。副歌还没到,你已经跟着哼了起来,连方向盘都不自觉地跟着节奏轻轻晃。

这首歌,就是刘欢的弯弯的月亮。

1989年,广东电台的编辑李海鹰坐在录音间里,对着窗外发呆。他是客家人,从小在岭南水边长大,记忆里月亮总照着粼粼的河面,阿妈摇着蒲扇讲古,桥上有人卖凉茶,还有人背着锄头晚归。这些画面在他心里晃了二十年,他想写一首歌,歌里要有泥土味,有乡愁,又不能太“土”。

他写了旋律,填了词:“弯弯的月亮,弯弯的桥,弯弯的忧伤……”可他总觉得缺了点什么——这歌,得有个“大嗓门”来唱。

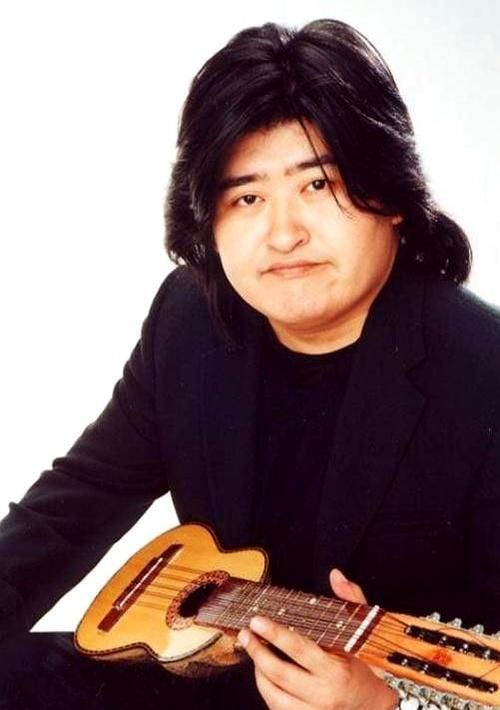

当时29岁的刘欢,刚在北京亚运会主题歌手挽手里展露过“华语乐坛顶级嗓音”的实力。他的嗓子有点特别:厚得像陈年的酒,又亮得像淬过火的铁,唱磅礴的千万次的问能震得人头皮发麻,可唱起弯弯的月亮,又能揉出丝绸般的温柔。

李海鹰把小样寄给了他。刘欢在钢琴上反复弹,突然说:“这歌不行,‘弯弯的忧伤’太浅了。你看那月亮,照的是桥上的人,桥下的人,还有远方的你——这不是忧伤,是想念,是日子熬出来的那种‘想’。”

他录了一遍,又觉得不对。那天北京下雪,他推开窗,看见路灯把雪照得像碎银,突然想起小时候在天津老家的胡同里,阿爹总说“月亮跟着人走,走到哪都是家”。他重新戴上耳机,这一次,他把麦克风调得远一点,像是对着远处说话,声音里带着点沙哑,带着点笑,又有点不易察觉的哽咽。

“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是弯弯的小桥……”后来他说:“我不是在唱,是在讲我们那代人的故事。那时候日子慢,谁心里没有个月亮?照着家乡,照着初恋,照着回不去的旧时光。”

这首歌火了,火得没商量。1990年,它像一阵风刮遍大街小巷:工厂的广播里放,学校的晚会上唱,小卖部的半导体里整天循环。有人带着录音机跑到河边,把音量开到最大,让弯弯的月亮跟着水波一起荡;有姑娘在婚礼上点这首歌,唱到“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”时,新郎偷偷塞给她一块手绢。

那时候的乐坛,流行风正劲:港台的 disco、摇滚正抢滩,内地歌手要么模仿张学友的深情,要么学童安格的叛逆。刘欢偏不,他守着这首歌,像守着一颗玉——“这歌是水做的,不能用力推,得顺着流,让听的人自己游到心里去。”

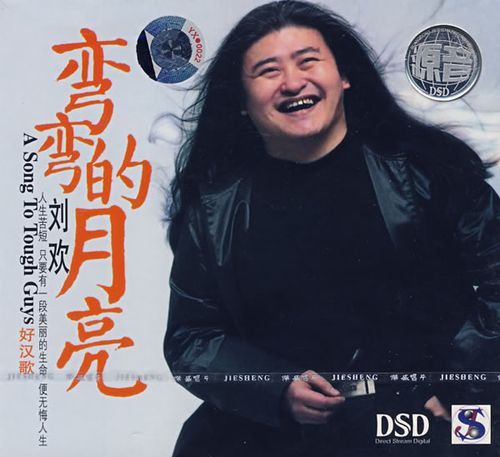

后来有记者问他:“你唱过那么多大歌,像好汉歌从头再来,为什么大家都觉得弯弯的月亮是你的‘根’?”

他坐在沙发上,端起茶杯笑了笑:“你听过柴可夫斯基的四季吗?最动人的永远是‘秋’那章,不是因为它有多华丽,是因为它让你闻到落叶的味道。弯弯的月亮也这样,它不唱英雄,不唱爱情,唱的是我们踩过的泥土,是我们心里那片不灭的月光。”

三十年过去,这首歌成了“时代BGM”。90后的KTV里,总有叔叔阿姨跑调却深情地唱;00后刷短视频,偶然间被这前奏击中,评论里写“爷爷的老歌,怎么听着哭了”;连00后都知道,刘欢不只是一个“高音歌手”,他是能把日子唱成诗的人。

前几天,李海鹰在一次采访里说:“前几天我打车,司机师傅突然说‘李老师,谢谢你当年写了弯弯的月亮’。我说‘为什么’?他说‘我儿子在外地打工,每次想家就听这首歌,说那月亮跟咱们老家的一个样’。”

你看,经典从不是曲高和寡的,它是一面镜子,照见每个人的心底都有一片月光——弯弯的,却足够温柔,足够照亮回家的路。

所以现在,你不妨点开这首歌,闭上眼睛问问自己:你心里的那弯月亮,照着谁的影子?