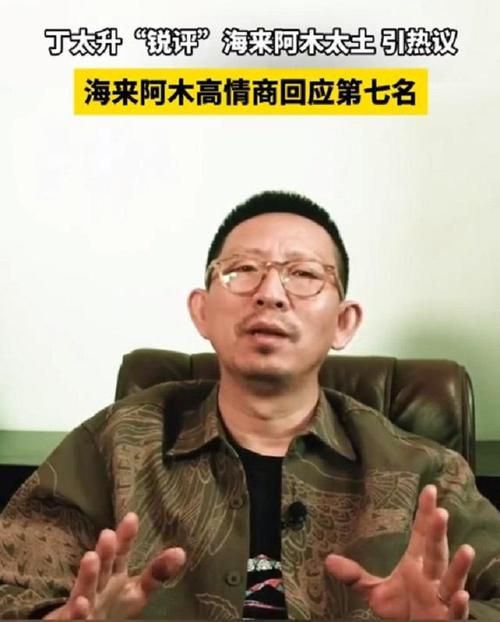

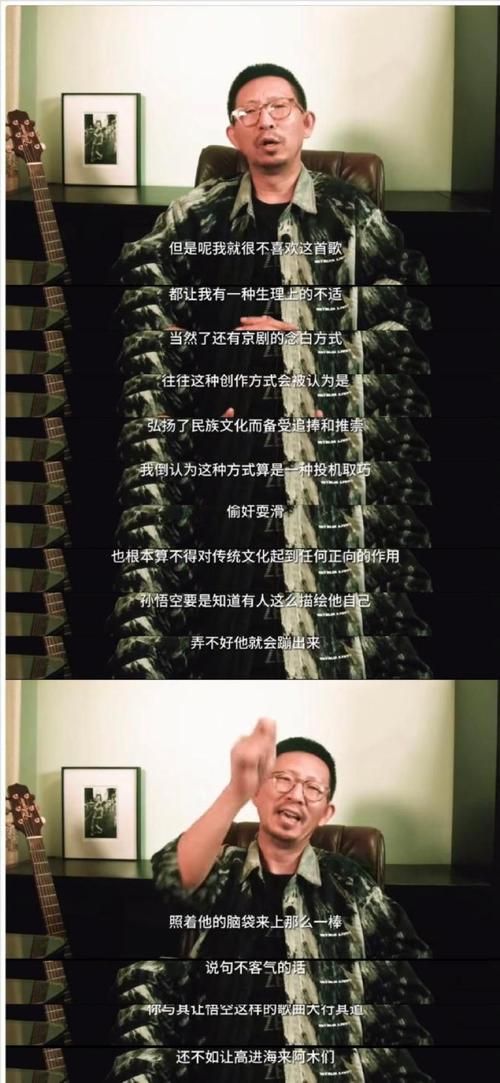

这几年在综艺里点评艺人,丁太升的名字总带着“火药味”。他像执拗的手术刀,非要切开舞台上的包装,露出他眼里的“病灶”——“你的表演油腻”“这首歌毫无情感”“你根本不懂音乐”。可刀刀见血的评价里,究竟是真相还是噱头?当这样的“审判者”撞上刘欢——那个唱我和你时让世界安静、谈音乐时眼中有光的乐坛前辈,这场“对决”里,或许藏着更多关于“专业”与“尊重”的答案。

丁太升的“毒舌”VS刘欢的“温厚”:两种音乐态度的极端碰撞

丁太升的标签从来很清晰:毒舌、犀利、不留情面。在中国好声音天赐的声音里,他点评过太多顶流:说李荣浩“唱得跟念稿一样”,批评张碧晨“技巧大于情感”,甚至直言周深“高音炫技但没灵魂”。有人说他“抬杠”,有人夸他“真实”,但不可否认,他的点评总能戳中娱乐圈的“流量密码”——要么是太依赖修音,要么是只顾卖弄技巧,忘了音乐最本质的东西。

可这把“刀”,放在刘欢身上,会是什么样?

刘欢在乐坛是什么地位?唱弯弯的月亮千万次的问是时代记忆,当奥运火炬手、上春晚是国民认可,连歌手里帮华晨宇改编斗牛,都能让听众感叹“原来音乐可以这样玩”。但他从没靠“毒舌”出圈,反而总在采访里说:“音乐没有标准答案,有人喜欢热闹,有人喜欢安静,都值得被尊重。”去年有记者问他怎么看现在的流量歌手,他笑着说:“年轻人有自己的表达方式,我年轻时也被人说‘太吵’,慢慢来吧。”

一个信奉“精准打击”,一个推崇“包容共生”;一个觉得“音乐必须真诚到骨子里”,一个认为“音乐本就该多元”。要是两人同台,丁太升大概会说“刘老师有些歌太‘学院派’,少了烟火气”,而刘欢大概会笑眯眯反驳:“音乐是给人听的,不是给评委打的,你觉得真诚,自然有人听得进去。”

被“审判”的音乐vs被“守护”的音乐:观众到底想看什么?

丁太升的点评之所以能出圈,大概是戳中了观众的“审美疲劳”:现在的舞台太完美了,修音、服化道、灯光样样顶尖,可听完后总像少了点什么。他撕开那些“人设”,直接问:“你唱这首歌时,心里真的有故事吗?”去年在节目里批评一个歌手“翻唱只是模仿没有自我”,视频被传到网上,底下有评论说:“终于有人说实话了,我们看歌手,是想听‘人’,不是听‘AI’。”

但刘欢的音乐,从来不需要“被审判”。他的好汉歌里有大气的江湖气,凤凰于飞里有岁月沉淀的深情,就连给电影甄嬛传配的凤凰于飞,都成了经典。有人问他“怎么做到每首歌都打动人”,他说:“我不过是在唱歌时,心里总装着生活——小时候胡同里的叫卖声,长大后见过的悲欢离合,这些都藏在歌里。”

观众爱看丁太升“拆台”,大概是因为厌倦了虚假的完美;观众也敬重刘欢,大概是因为相信那些藏在皱纹里的真诚。可问题来了:我们到底需要“被批评的进步”,还是“被欣赏的坚持”?

从“点评”到“理解”:娱乐圈缺的不是“判官”,是“懂行人”

这几年综艺里的“导师”“评委”越来越多,可真正懂音乐的人却寥寥无几。有人只会说“有进步”“再加油”,有人靠“怼人”制造话题,真正像刘欢那样,既能讲出“这首歌的和声为什么高级”,又能体谅新人“紧张是正常的”,反而成了“稀缺资源”。

丁太升曾说过:“我敢说真话,是因为我心疼这个圈子。”可真话的边界在哪里?是指向艺人的成长,还是满足观众的猎奇?就像他如果点评刘欢的歌,大概会说“节奏太慢”“情绪不够外放”,但刘欢的歌从来不是“外放”的类型——他的力量,藏在安静的克制里,藏在岁月的打磨里。这本身,或许就是音乐最迷人的地方:从来不是非黑即白,而是各有各的精彩。

说到底,娱乐圈从不缺“判官”,缺的是像刘欢那样“懂得行”的人——既懂音乐的专业,更懂音乐的温度;既懂舞台的技巧,更懂人心的共鸣。而丁太升的“毒舌”,如果能少些“审判”,多些“引导”,或许也能成为行业里的一剂“良药”。

只是当“毒舌”遇上“常青树”,这场没有硝烟的战争里,或许根本没有输赢——只有音乐本身的温度,和那些愿意为真心买单的耳朵。毕竟,我们爱听歌,从来不是为了“谁对谁错”,而是为了在旋律里,找到属于自己的那份感动。