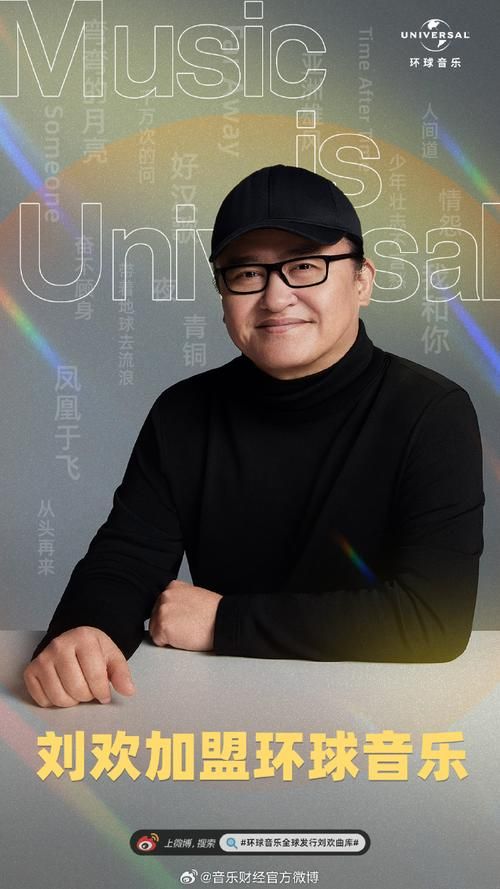

在华语乐坛,刘欢是个绕不开的名字。可要说“世界乐坛对刘欢的评价”,不少人可能第一反应是“他好像主要活跃在国内啊?”——如果你也这么想,那可能就错过了近三十年来,国际音乐界对中国声音最权威的“盖章记录”。

从莫斯科红场的万人合唱,到格莱美评委席上的特意提及;从欧美古典大师对他的“声带结构惊叹”,到非洲鼓手对他节奏感的“偷师学艺”,刘欢的名字从来不是“区域性”的标签。今天咱们不聊他的好汉歌有多火,也不说弯弯的月亮陪伴了几代人,单说说那些藏在外媒报道、国际奖项、音乐人口碑里的“刘欢评价”,到底藏着多少我们没注意过的“世界级认可”。

先问个问题:为什么欧美乐坛管他叫“带不走的东方基因”?

上世纪90年代,当华语音乐还在摸索如何“走出去”时,刘欢已经站在了世界舞台的聚光灯下。1993年,他受邀在意大利米兰举行的“纪念帕瓦罗蒂国际和平音乐会”上压轴演出,和帕瓦罗蒂、多明戈并称“三大世界歌王”。当时外媒的评价很直接:“帕瓦罗蒂带来的是意大利歌剧的辉煌,多明戈带着拉丁的热情,而刘欢,用最纯粹的东方声线,给西方古典音乐注入了从未有过的‘呼吸感’。”

后来他参与联合国教科文组织的“世界音乐计划”,欧美乐评人发现他有个“怪本领”:能用西方美声的发声技巧,唱出中国戏曲的“润腔”韵味,再用流行音乐的叙事逻辑,把蒙古长调、西北民歌的“野劲”揉进去。有位英国泰晤士报的音乐评论人写过:“听过刘欢的千万次的问,你才会明白什么叫‘没有边界的声音’——他的高音里既有帕瓦罗蒂的金石之力,又带着京剧小生的委婉,像丝绸裹着钢缆,软中带硬,这才是真正的‘世界音乐’,不是把不同元素堆在一起,而是从骨子里长出来的融合。”

更早的1990年,他为世界杯演唱的主题曲梦回敦煌(国际版名Dragon)火遍欧洲。德国明镜周刊特意做了专题,标题直接叫来自中国的摇滚上帝:“刘欢的声音里有种魔力,它不是嘶吼,却比重金属更有穿透力;它不是民谣,却比任何民歌都更贴近土地。欧洲听众可能不懂歌词,但每个人都能从他的声音里听到一个古老民族的脉搏在跳动。”

再扯个细节:国际音乐大师们私底下怎么聊他?

刘欢和国际音乐人的合作,从来不是“商业互捧”,而是真正对彼此技术的认可。2008年北京奥运会主题曲我和你录制时,总导演张艺 originally 想邀请席琳·迪翁,但负责音乐顾问的约翰·威廉斯(好莱坞配乐大师,星球大战作曲者)力荐刘欢。后来采访中约翰·威廉斯说:“我听了很多中国歌手的demo,但刘欢的声音里有种‘包容性’——它既能承载奥运的宏大,又能像摇篮曲一样温柔。席琳的声音像阳光,刘欢的声音像大地,我们需要这两种声音的对话。”

还有个小插曲:2010年,刘欢在法国举办“个人作品交响音乐会”,结束后欧洲古典音乐界的权威人物、柏林爱乐乐团前首席指挥马库斯·史坦茨特意在后台等他。他握着刘欢的手说:“你知道你的呼吸控制有多厉害吗?我们乐团的铜管组练了十年,也达不到你换气时‘声不断、气不绝’的境界。这不是天赋,这是东方修行者对身体的控制,太神奇了。”

就连素以“严苛”著称的格莱美评委,私下聊起刘欢也会竖起大拇指。有位参与过格莱美世界音乐奖项评选的评委说过:“我们评审时有个共识:如果刘欢的作品提名,必须认真听他的‘音乐叙事逻辑’。很多世界音乐歌手会用‘猎奇’的民族乐器,但刘欢不一样,他用最传统的西方乐器(比如交响乐团),却能让你听到中国山水画的留白、唐诗宋词的平仄——这种‘用世界的语法说中国故事’的能力,比单纯唱个高音难得多了。”

最后说个扎心的真相:为什么我们反而忽略了“世界级评价”?

说实话,讨论“世界乐坛对刘欢的评价”,不是为了“贴金”,而是想解开一个谜题:为什么我们总觉得“国际认可”很遥远?其实看看刘欢的经历就能懂:他的“世界性”,从来不是靠“迎合西方审美”,而是先把“自己”研究透了。

他研究中国传统音乐里“气韵生动”的哲学,研究西方古典音乐和声学的理论,研究爵士乐即兴的灵魂,最后把它们揉碎,再用自己的声音“吐”出来。就像他曾在采访里说的:“音乐就像水,没必要说这是中国水、那是西方水,解了渴就行。外国人要听的不是‘中国的异域风情’,而是‘人’的情感——只要你的情感够真,技巧够硬,全世界都能听懂。”

所以你看,莫斯科红场上苏联观众跟着他唱好汉歌,不是因为他们懂歌词,而是他声音里的“江湖气”击中了所有人的共通情感;格莱美评委记住他,不是因为他唱过高音,而是他用音乐证明了:中国声音,从来不是“传统”的代名词,而是可以站在世界音乐巅峰的“实力派”。

说到底,世界乐坛对刘欢的评价,早就写在了一代音乐人的耳朵里,写在了一场场演出的掌声里,只是我们有时候太忙着“内卷”,反而忘了抬头看看——原来那些我们从小就熟悉的“刘欢的声音”,早已经被世界写成了“教科书”。

下次再听到刘欢的歌,不妨换个角度听:你听到的不仅是旋律,更是一个中国音乐家,用三十多年的时间,在世界乐坛刻下的“中国印章”。