秋分刚过,中国地质大学(武汉)的梧桐大道上,落叶刚铺了薄薄一层,艺术与传媒学院的阶梯教室里却暖意融融。讲台上站着那个 familiar 的身影——灰色毛衣,牛仔裤,鬓角染着浅淡风霜,开口仍是低沉醇厚的嗓音:“你们摸过每一块石头,都藏着地球40亿年的故事;而音符的排列组合,何尝不是人类情感40亿年的进化?”

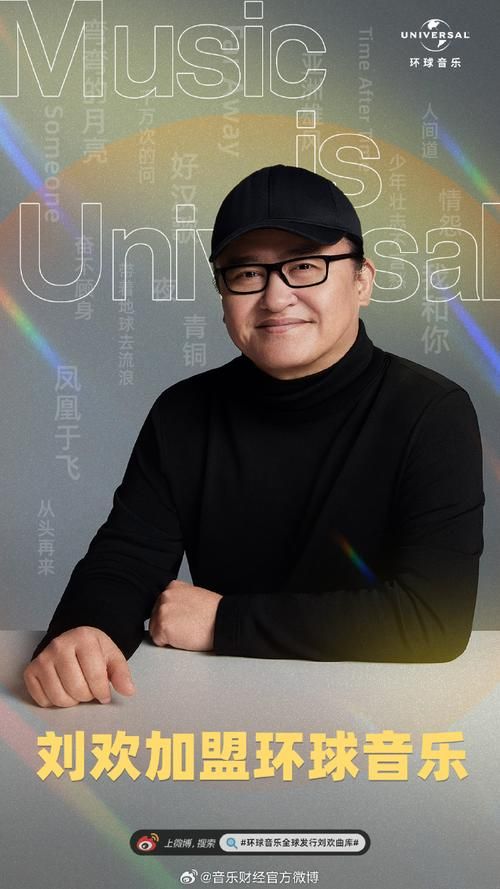

台下坐着的,是背着地质包、手握罗盘的大学生,还有拿着录音笔的艺术系学生。这场名为“音乐与地质:同行的‘叙事者’”的讲座,是刘欢作为该校“艺术与传媒学院客座教授”,第二次站上地大的讲台。没人想到,那个唱好汉歌高亢激昂、弯弯的月亮温柔缱绻的歌者,会和这所以“艰苦朴素、求真务实”为校训的大学,绑得这么紧。

他曾笑称:“地大是我心里‘最硬核’的艺术课堂”

2019年,刘欢第一次走进中国地质大学(武汉)时,被博物馆里一块“镇馆之宝”——距今约13亿年的叠层石吸引了。“你看这石纹,像不像五线谱上的起伏?”他对着身边的师生打趣,“地质是地球的叙事,音乐是人类的叙事,本质上都在‘讲’故事。”

这场偶然的相遇,促成了他客座教授的身份。不是挂名的那种,而是真的会批改作业、参与研讨——去年艺术系学生的“音乐与自然”主题创作展,他硬是用三天时间,逐字逐句点评了30份作品,连某位同学用矿物声音频率做的电子乐,都给出了“下次试试加入地层共振的低频,会更浑厚”的建议。

有学生晒出他的批注照片:页边空白处画着小小的地质锤,旁边写着“别让技巧盖过故事,就像好矿工不会让碎石蒙住找矿的眼睛”。这份“硬核”较真,让不少原本觉得“明星老师可能走过场”的学生,成了他的“铁粉”。

“摸过石头的人,唱的歌都有‘地气’”

有人好奇:刘欢作为顶级音乐人,为什么会愿意反复往返于北京和武汉,在一所理工科院校“折腾”?

答案或许藏在地大的校园里。他常做的事,是跟着地质专业的学生,一起背着包去罗田野外实习基地。“上次在野外,有个女生捧着块页岩唱故乡的云,说每一层都是她的‘家谱’。”他回忆时眼里有光,“他们不是抽象地谈‘情感’,是手里有土、眼中有山,这样的人唱歌,能不打动人吗?”

他甚至把地质思维融入了自己的创作。最新专辑里有一首大地之子,前奏里加入了风化岩摩擦的声音采样——“不是刻意为之,是站在山里听着风过石缝,自然就来了。”他说,“地大人教我:最动人的艺术,永远扎根于生活本身。”

十年客座教授,他收获了什么?

讲座快结束时,有个学生举手:“刘老师,您教了我们这么多唱歌技巧,但我想知道,您当初为什么会答应来地大?”

刘欢笑了笑,指了指教室墙上“艰苦朴素、求真务实”的校训:“我年轻时有首歌叫从头再来,唱得比谁都响,但直到来地大,看到你们在零下十度的野外敲石头,在实验室磨薄片一磨就是一下午,才明白‘务实’两个字有多重。这不是教我唱歌,是教我‘怎么成为一个更真诚的人’。”

掌声响起时,窗外的阳光刚好照在讲台旁的一块标本上——那是历届学生送给他的“礼物”,一块来自昆仑山的手标本,标签上写着:“给刘老师,愿你的旋律,像山川一样永恒。”

原来,当音乐与地质相遇,当艺术与科学碰撞,最动人的从来不是名头,而是那份“向下扎根,向上生长”的力量。这或许就是刘欢和中国地质大学(武汉)之间,最真实的“双向奔赴”。