要说中国好声音这档节目,这些年最让人记住的导师组合,刘欢和杨坤绝对排得上号。一个像藏了半辈子的老唱片,开口就是岁月的沉淀;一个像把话筒攥出水来的现场派,转身就是江湖的锋芒。明明都是音乐圈“狠角色”,可这么多年过去,观众好像很少见他们“正面刚”,反而是那些看似不经意的互动,反成了节目里最耐人寻味的“隐藏线索”。

先说说这两个人的“根儿”。刘欢在华语乐坛是什么地位?从弯弯的月亮唱到好汉歌,电台放他的歌,连出租车司机都会跟着哼,人家那是“殿堂级”的象征,站在台上就不需要用气势压人,一个眼神、一句点评,就能让学员明白什么是“音乐的本味”。可杨坤不一样,他更像个“斗士”,早年在酒吧摸爬滚打,练就了一身“不服输”的劲儿,唱无所谓时那股子孤傲,参加歌手时为排名较真的拧巴,都藏着他对音乐的“较真”。这两种风格放一块儿,按理说应该火花四溅,可偏偏在好声音的舞台上,他们像是约好了似的,各成一面旗帜,反而衬得节目更有了层次。

你还记得刘欢当导师时的样子吗?他很少拍转椅,永远像个耐心的学长,学员唱完,他会先肯定优点,再慢慢分析哪里可以“磨得更细”。有次学员唱了一首小众民谣,台下观众反应平平,刘欢却眼睛发亮,拿着谱子跟学员逐句拆解:“这里你换了个气口,特别好,让歌词的意境一下子就飘出来了,但要是把最后那个拖腔再收得含蓄一点,可能会更有味道。” 那种真诚,不像导师点评学员,倒像老师在带徒弟,生怕哪个细节没说到,耽误了有潜力的苗子。

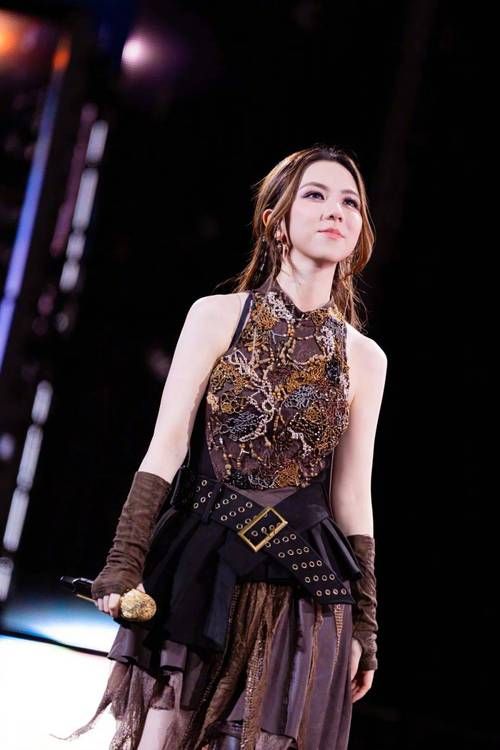

再看杨坤,他可“直接”多了。学员一开口,他可能先皱眉:“你这情绪不对啊,唱囚鸟得是那种被困住的感觉,你现在太飘了!” 要是学员选的歌他觉得“不是你的菜”,干脆直接说:“这歌不适合你,咱换一首,我给你写个副歌,保证把你特点挖出来。” 有次他因为学员没选自己的歌,当场急得拍桌子,眼圈都红了:“我这是为你好!你知道你的嗓子多难得吗?非得糟蹋在这种口水歌里?” 那架势,活像自家孩子走了弯路,比自己上台演唱还激动。

你说,这两种教法,哪个更好?其实没有标准答案。刘欢像“雕玉的匠人”,讲究的是“精雕细琢”;杨坤像“铸剑的铁匠”,信奉的是“千锤百炼”。一个让学员找到“音乐的魂”,一个帮学员练就“舞台的骨”。放在以前,可能有人会觉得刘欢“太温和”,杨坤“太暴躁”,可在好声音的舞台上,这两种“极致”反而互补了——学员需要的是“因材施教”,而不是“统一标准”。

那他们俩之间,真的没有“火药味”吗?肯定是有的,但都是藏在细节里的“较劲”。有次盲选阶段,刘欢先按了按钮,选了个唱R&B的年轻女孩,杨坤当时就坐不住了,转身跟刘欢开玩笑:“欢哥,你这眼光‘偏’啊,这姑娘我得关注关注,万一到我战队了呢?” 刘乐呵呵地摆摆手:“各凭本事呗,但我觉得她更适合抒情,你那儿摇滚多了,怕是压不住。” 两人明明在“抢人”,却像老朋友聊天,语气里都是对彼此的认可。

还有一次battle赛,刘欢战队一个学员改编了经典老歌,杨坤听完,私下跟刘欢说:“欢哥,你这学员胆子是真大,敢这么改,但改得有意思,有股子‘破而后立’的劲儿,我得让她在舞台上更‘野’一点。” 刘欢点头:“没错,你那套‘杨氏教学’正好能给她加点‘火’。” 你看,他们从不是“对立面”,更像是对手棋里的“棋友”,既想着赢,又盼着对方下出好棋——毕竟,学员能成长,才是节目最大的“赢家”。

说到底,刘欢和杨坤的“不争”,不是因为他们“佛系”,而是因为他们太懂“音乐”这两个字。刘欢知道,好音乐需要“时间沉淀”,不能急功近利;杨坤明白,好歌手需要“锋芒毕露”,不能畏首畏尾。他们像音乐江湖里的“左右护法”,一个守着传统,一个开拓新意,反而让中国好声音成了“音乐的试验田”,既有经典的味道,也有年轻的锐气。

所以下次再看好声音的重播,别光盯着学员唱歌了,多留意刘欢和杨坤的表情——刘欢微微点头时,眼里藏着对好作品的珍惜;杨皱起眉头时,心里装着对音乐的执着。这两个“老江湖”,用各自的“偏执”,撑起了华语乐坛的一片天,也告诉我们:真正的“对垒”,从来不是针尖对麦芒,而是让不同风格的光,照亮更多追梦的路。