你敢信吗?十几年前坐在中国好声音导师席上的那俩人——刘欢和邓紫棋,一个像装了音乐百科全书的老教授,一个像揣着满腔热血的小炮仗,愣是把一档选秀节目变成了“音乐公开课”。老观众至今记得,刘欢戴着标志性的黑框眼镜,手指在桌上轻轻敲着拍子,突然冒出一串“这个和声可以试试六级转二级”;而邓紫棋呢,刚还在台上飙完高音,下来抱着学员就哭:“你那句‘啊’唱到我心里去了!”这俩人,一个“稳如泰山”,一个“飒如疾风”,放现在看,简直是娱乐圈最反差也最互补的“导师顶配”。

01 刘欢:他是来“拆解音乐”的,不是来当“明星”的

要说刘欢坐镇导师席,最绝的是什么?不是他随便哼两句就技惊四座的歌喉,而是他总能把“天上的音乐”拽回“地上”,让你听明白这玩意儿到底怎么“长”出来的。记得有个学员选了 Halo ,唱得挺有感情,但就是少了点“劲儿”。刘欢没急着夸,也没直接否定,反而问:“你有没有想过,第二段主歌开头那个‘I can see your halo’的‘halo’,为什么要用假声处理?”

学员懵了:“就……感觉这样唱比较柔和?”

刘欢笑了:“不是‘感觉’。你看,这句词讲的是‘光环’,假声能让声音听起来像‘光’一样飘起来,但又不能飘太远,所以得控制气息,像用手电筒照着一样,散而不乱。”说着,他现场清唱了两句,前一句真声落地,后一句假声扬起来,连镜头都忍不住给他的手特写——好像那不是手,是在雕刻声音的刻刀。

那时候网上总有人说“刘欢老师太较真”“选秀节目讲这么多理论干嘛”,可后来好多学员都偷偷说:“别的导师可能给我讲‘情感’,但欢哥教我的是‘怎么让情感有地方可落’。他不是在选‘会唱歌的人’,是在找‘懂音乐的人’。”

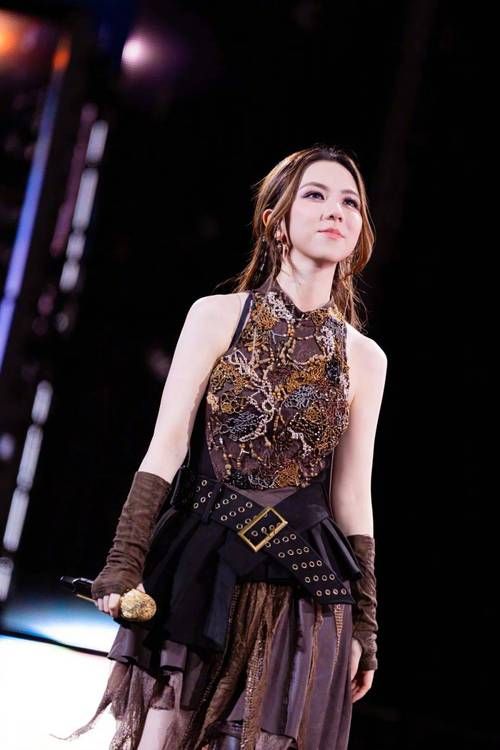

02 邓紫棋:她是来“点燃舞台”的,也是来“抱学员取暖”的

如果说刘欢是“慢火炖汤”,那邓紫棋就是“猛火炝锅”——一上台就自带BGM,连鼓掌都比别人响三倍。但别看她外表像个“战斗狂”,其实心里住着个“细节控”,比谁都懂年轻人想表达什么。

有个学员唱自己写的原创歌曲,讲到创作灵感是“和爸爸冷战三年,终于在电话里说了句‘我错了’”,唱着唱着就哭了。底下导师都沉默了,邓紫棋却突然站起来:“等一下!你刚刚那句‘我错了’,有没有想过咬字轻一点?就像小声说给爸爸听,而不是喊出来?”

学员愣住了:“我……我怕感情不够。”

邓紫棋摇摇头:“感情不是喊出来的。你想想,你真的想道歉的时候,是不是声音都是抖的,字咬得特别轻?”说着,她蹲下来,平视着学员的眼睛:“你信我吗?你再试一次,用‘气声’,像贴在耳朵边说话一样。”

当学员用气声唱出那句“我错了”时,邓紫棋的眼圈瞬间红了——不是“导师对学员”的怜悯,是“创作者对创作者”的共鸣。后来她说:“我写泡沫的时候,也怕别人说‘矫情’,直到有学员跟我说‘老师,你的歌让我敢哭了’,我才明白,音乐不是用来‘强’的,是用来‘懂’的。”

03 一老一少,两种“顶级”,却同款“真诚”

刘欢和邓紫棋,一个1990年就登春晚的“歌坛常青树”,一个20岁就写泡沫的“创作天后”,按说该有代沟吧?可偏偏他们坐在导师席上,总能在一瞬间达成“音乐共识”。

有次学员选了一首英文老歌,刘欢说“这首歌的和声结构很有意思,可以试试加些R&B的转音”,邓紫棋立刻接:“对对对!就像我那首A.I.N.Y.第二段,用滑音过渡,会更有层次感!”两人你一句我一句,聊得像音乐系学长学姐,反倒把旁边的杨坤和那英看乐了:“得,这俩人又开‘小灶’了。”

但最让人印象深的,不是他们专业的碰撞,而是对“选手”的尊重。刘欢从没因为学员“名气小”就敷衍,反而会认真听他们写的小样,用红笔圈出“这里和弦可以再大胆点”;邓紫棋也没因为自己“流量大”就端着,有次学员感冒失声,她把自己的润喉糖全掏出来,还陪着练声到半夜。

后来节目有个统计:刘欢点评时说的专业术语最多,但学员反馈“听懂了”的比例也最高;邓紫棋流泪的镜头最多,但学员说“被她鼓励到了”的次数也最多。你看,真正的专业从来不是“炫技”,而是把复杂的东西讲明白;真正的暖也不是“煽情”,而是让人相信“你的声音很重要”。

14年过去,我们为什么还在聊“刘欢+邓紫棋”?

回头看看中国好声音那些年的导师:那英的“真”,杨坤的“怼”,周杰伦的“萌”,各有各的魅力。但刘欢和邓紫棋这对,却像两棵不同品种的树,一棵深深扎根土壤,一棵努力伸向天空,根和叶却在音乐里紧紧交织。

刘欢代表的是“音乐的根”——那些沉淀了几十年的乐理、技巧、对艺术的敬畏;邓紫棋代表的是“音乐的叶”——那些新鲜的、年轻的、敢于突破的创意和表达。他们坐在一起,不是谁“压”谁,而是告诉所有人:好的音乐,既要有“传承”的厚度,也要有“创新”的锋芒。

现在想想,为什么我们总怀念那时的中国好声音?或许因为那时的导师,眼里不是“流量”,不是“话题”,而是“人”——刘欢看的是“你是不是真的懂音乐”,邓紫棋看的是“你是不是真的有故事”。就像学员后来说的:“他们选的不是‘下一个明星’,而是‘下一个愿意为音乐拼一把的人’。”

所以啊,如果现在再问你“导师席上坐着‘音乐皇帝’和‘铁肺天后’,中国好声音这对活宝,到底教会了歌坛什么?”答案或许很简单:他们教会我们,音乐的本质从来不是“赢”,而是“共鸣”;真正的顶流,从来不是“多红”,而是“多懂”。