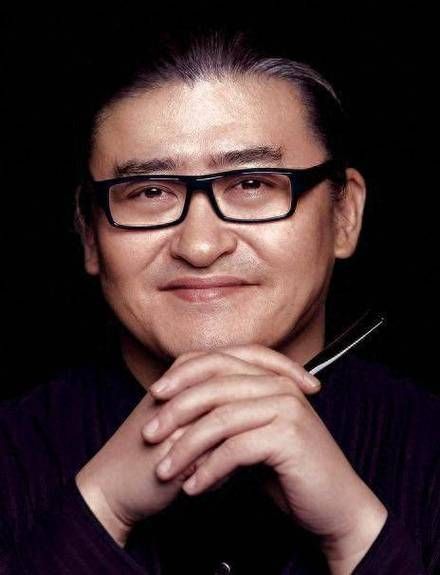

要说华语乐坛谁的名字,能让人只凭三个字就想起半个世纪的旋律起伏,刘欢大概排第二,没人敢排第一。从北京胡同里走出的“少年壮志不言愁”,到让无数人跟着哼唱的“弯弯的月亮”,再到综艺台上那个偶尔皱眉、偶尔哽咽的“好声音导师”,他的名字早就不是简单的“歌手”二字能定义的。可你有没有想过:在这个人人追逐热点、刷新热度的时代,一个唱了30多年歌、极少上综艺、甚至被网友调侃“发际线比作品更新慢”的人,为什么偏偏成了华语乐坛的“定海神针”?

从“胡同少年”到“音乐学府”:天赋和“轴劲儿”,都是他给时代的注脚

1963年的北京,什刹海附近的一条胡同里,15岁的刘欢第一次接触到真正的音乐。彼时他刚考上市第171中学,学校文艺汇演需要人唱男中音,老师一眼相中了他这个“长得敦实、声音有劲儿”的男生。谁也没想到,这个原本想当工科生的男孩,会因为在音乐课上即兴弹唱了苏联歌曲莫斯科郊外的晚上”,被老师指着鼻子说“你不学音乐可惜了”。

现在回头看,刘欢的“音乐觉醒”带着点胡同少年特有的“轴劲儿”。为了考进中央音乐学院,他白天在中学上课,晚上跑到中央乐团的声乐班旁听,揣着馒头和咸菜,在乐团的琴房角落里一站就是一下午。1981年,他终于以专业第一的成绩考入中央音乐学院,师从我国著名声乐教育家沈湘。那时他常对同学说:“唱歌不是‘喊嗓’,得明白每个音符背后的‘味道’。”这种对音乐的较真,成了他日后创作和演唱的“根”——哪怕后来成了歌坛巨星,他也坚持“不灌录口水歌,不为了迎合市场改旋律”。

那些“刻在DNA里的旋律”:为什么他的歌,30年后听依然“不腻”?

提起刘欢的经典作品,每个人的歌单里都能翻出几首。少年壮志不言愁唱的是便衣警察里的热血青年,前奏一起,90年代初的电视荧幕仿佛就在眼前;邓丽君去世后,他作曲并演唱的弯弯的月亮,用温润的嗓音唱出了对故土的眷恋,成了几代人心中“乡愁”的代名词;而好汉歌里“大河向东流啊”的高亢,更是让无数人跟着屏幕里的水浒传拍桌子——可谁能想到,这首传唱20年的“国民神曲”,他只用了3天就写完了?

刘欢的“创作密码”,藏在他对“情感浓度”的极致追求里。有次录千万次的问”,为了表现剧中流浪歌手的孤独感,他硬是把自己关在录音棚里,对着墙壁反复哼唱不同版本,直到嗓子哑了还坚持重录。制作人劝他“刘欢,差不多得了”,他却说:“这首歌是魏明的命,我不能糊弄。”正是这种“把歌当命唱”的劲儿,让他的作品跨越了时代。现在年轻人听凤凰于飞,惊叹于他转音的丝滑;中年人听从头再来”,在失业时靠它找回勇气——他的歌从不是“单曲循环就腻的快餐”,而是像老酒,放得越久,越能品出人生的滋味。

综艺台上的“不完美导师”:他从不制造“话题”,为何反而成了“流量密码”?

2012年,中国好声音横空出世,刘欢坐在导师席上,穿着简单的T恤,留着略显凌乱的长发,成了观众眼里的“异类”。别的导师抢学员时卖力吆喝,他却常常半天不说话,直到某个学员唱完,才突然推推眼镜说:“你这声音里有‘东西’,但没‘唱开’。”有次学员唱英文歌,他当着全国观众指出“你的发音听起来像‘美式英语’,但情感表达不如‘式’到位”,引来不少争议,可后来那学员真的在他指导下,把歌里的“故事感”唱出来了。

有人说刘欢“不会来事儿”,综艺效果差。可奇怪的是,这个“不争不抢”的导师,反而成了节目里最让人“信服”的存在。他不会为了收视率妥协专业判断,哪怕面对人气再高的学员,只要觉得唱得不对,就会直接说“我觉得这里可以更好”;他也从不炒作学员,反而会在后台默默帮他们改谱子、找节奏。有次学员问他“刘老师,您觉得怎样才能成为好歌手”,他想了想说:“别当‘明星’,当‘歌者’——让听众在你的歌里听到自己,比让他们记住你的脸,更重要。”

喧嚣之外:那个“发际线很高、不修边幅”的人,活成了我们最羡慕的样子

这些年,关于刘欢的“标签”不少:“发际线靠后”“身材发福”“很少露面”。可当你真正走进他的生活,会发现这些“不完美”背后,藏着最“真实”的人生态度。他很少参加商业活动,宁可待在家陪妻子、陪女儿,也不愿为了曝光率“营业”;他录歌时永远穿着洗得发白的牛仔裤和运动鞋,觉得“舒服最重要”;他甚至会为了多陪女儿练钢琴,推掉价值千万的商演。

有次记者问他“您觉得什么是成功”,他正在厨房给女儿切水果,头也不抬地说:“能让身边人因为我的存在而开心,能在我唱的歌里,有人找到安慰——这就够了。”说这话时,窗外的阳光正好照在他微皱的眉头上,那一刻突然明白:为什么在这个人人追求“完美人设”的时代,刘欢的“不完美”反而成了最动人的光芒。他让我们知道,真正的强大,不是活成别人眼中的“神”,而是活成自己——哪怕慢一点,笨一点,却走得踏实、坦荡。

写在最后:华语乐坛为什么需要“刘欢式的慢”?

现在打开音乐软件,每天都有无数“新歌”涌进来,有的旋律洗脑,歌词却空洞;有的唱腔华丽,情感却虚假。可当你再听刘欢的天地在我心”,那从胸腔里透出来的力量,像极了30年前他对音乐的纯粹;当你听他唱往事随风”,沙哑的嗓音里藏着岁月的沉淀,突然就懂了“好歌不怕老”这句话的分量。

刘欢常说:“音乐是时间的艺术,你得让时间说话。”他用半生证明了这句话:不追逐流量,不迎合市场,只是把每个音符、每句词都揉碎了放进心里唱出来。或许,这就是我们总能在他的歌声里“找到回音”的原因——他的歌里没有“人设”,没有“套路”,只有一个人对音乐最赤诚的爱,和一个歌者对听众最温柔的敬意。

所以,回到最初的问题:为什么在这个快速变化的时代,刘欢依然能成为“华语乐坛的定海神针”?或许答案就在他唱过的那句歌词里:“看成败人生豪迈,只不过是从头再来。”从少年歌者到乐坛泰斗,他从未被时代的浪潮裹挟,反而用自己的“慢”,守住了音乐最真的“根”——而这,恰恰是这个时代最需要的“清醒剂”。