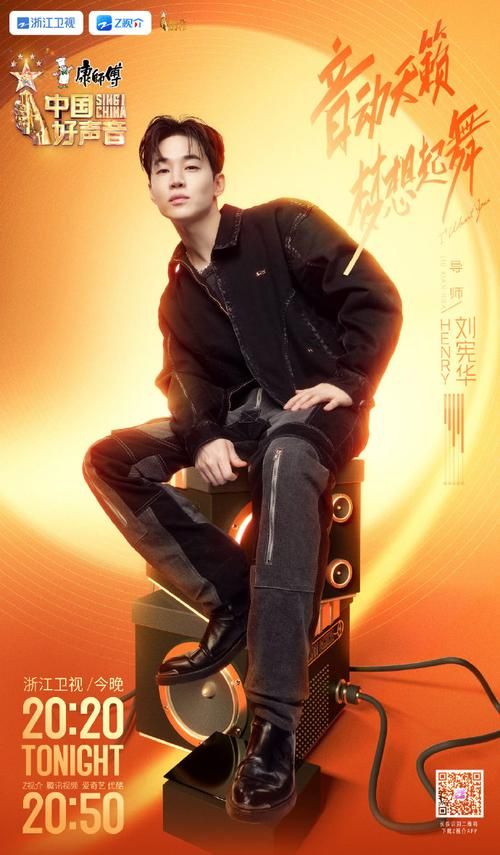

2012年中国好声音的舞台上,刘欢抱着双臂靠在转椅上,嘴角挂着难得一见的笑意。舞台中央的霍尊留着长发,穿着素色长衫,像是从古画里走出来的人——他开口唱卷珠帘时,评委席那英忍不住捂嘴,杨坤瞪大了眼睛,而一向以“严师”著称的刘欢,直接转身按下了按钮。“这孩子,声线里有股不属于这个年纪的通透。”多年后回看那段画面,刘欢评价里藏着对“好苗子”的欣赏。可谁能想到,这段堪称“师徒”的缘分,后来竟成了娱乐圈里一段耐人寻味的注脚:一个始终站在音乐金字塔尖,一个却在巅峰时转身离开,这中间,到底隔着多少娱乐圈的“选择题”?

刘欢的“伯乐眼”:从卷珠帘到“不被定义的音乐”

刘欢在乐坛的地位,从来不是综艺评委的头衔堆出来的。他是北京纽约里配乐还能当教学案例的创作者,是好汉歌一开口就让人想起梁山好汉的歌者,更是敢在青歌赛上把“通俗唱法”讲得比专业课还透彻的老师。但2012年那期好声音,他却破天荒地为一个“非典型”选手转身——那时的霍尊,顶着“伪娘”“古风男”的标签,连导师都忍不住问他:“你确定要做这么小众的风格?”

刘欢却没纠结标签。他在后台对霍尊说:“音乐不是用来‘讨好’谁的,是用来‘表达’的。”后来霍尊每次排练,刘欢都会亲自指导和弦走向,甚至建议他在卷珠帘里加入戏腔元素,“不是为了炫技,是让你的‘古风’不飘,有根。”决赛前,霍尊紧张到失眠,刘欢把他叫到休息室,递给他一瓶水,慢悠悠地说:“我当年第一次开演唱会,吓得在后台吐了三次。你记住,舞台是你的,不是别人的。”

这话没白说。霍尊最终拿下那季第四名,但更重要的是,他靠卷珠帘让“古风音乐”从小众走向大众。后来有人问刘欢:“你当时那么看好霍尊,觉得他以后能成为华语乐坛顶梁柱吗?”刘欢摆摆手:“顶梁柱?我只知道,他敢做别人不敢做的事,这就够了。”

霍尊的“分岔路”:从“仙气少年”到“转身离开”

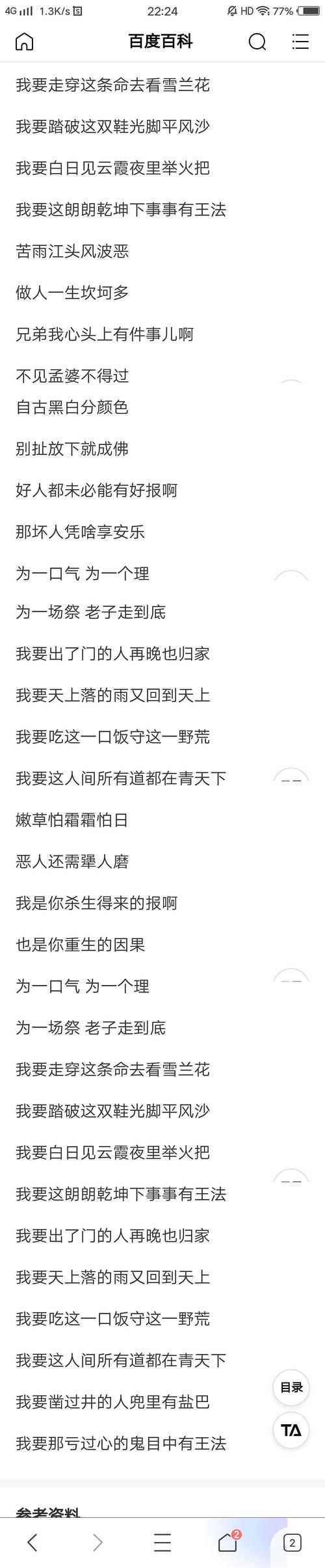

如果说刘欢是霍尊音乐路上的“引路人”,那霍尊后来的选择,却让很多人看不懂。卷珠帘爆红后,商演、综艺、影视邀约像雪片一样飞来,连北京奥运会主题歌选拔都找上门来。可霍尊却推掉了大部分邀约,一头扎进工作室写歌,专辑天行九歌里,他尝试用电子乐混搭京剧,甚至写了一首全童声合唱的百花深处——有人说他“不识时务”,刘欢却公开站台:“市场要的是‘爆款’,音乐家要的是‘作品’,两者能兼顾最好,不能,选后者。”

但娱乐圈的“生存法则”,从来不是“选后者”就能简单破解的。2021年,霍尊因个人事件突然退出公众视野,所有音乐计划戛然而止。有人惋惜“天才陨落”,也有人把矛头指向他“不接地气”的音乐风格。回过头看,霍尊就像刘欢当年说的“有棱角的人”——他不愿为了迎合市场磨掉自己的“仙气”,也不愿在综艺里扮演“古风帅哥”的人设。可在这个“流量至上”的时代,棱角太锋利,有时真的会扎到自己。

后来有传言说,刘欢曾多次试图联系霍尊,劝他“别把路走窄了”,但始终没得到回应。有人说“师徒缘尽”,倒不如说,他们只是选了不同的路:刘欢在“教父”的位置上,努力撑着华语音乐的底线;霍尊则在“归隐”的状态里,守着自己对音乐的“洁癖”。

娱乐圈的“选择题”:音乐理想还是生存法则?

说到底,刘欢和霍尊的故事,何尝不是娱乐圈的缩影?有人像刘欢一样,在名利场里守住初心,用40年的时间证明“好音乐不怕等”;有人像霍尊一样,在最红的时候选择“抽身”,宁愿被遗忘也不愿妥协。可我们总在争论“谁对谁错”,却忘了问一个问题:在这个“流量换资源”“人设换曝光”的行业里,“做真实的自己”,到底是不是一道“送命题”?

刘欢曾在采访里说:“我从不批评年轻选手接综艺、签大公司,那是他们的生存之道。但我只会告诉他们,如果有一天你发现,为了‘红’你已经不认识自己了,那就停下来。”这话像是在说霍尊,又像是在说所有在娱乐圈挣扎的年轻人——我们总羡慕刘欢的“权威”,却没看到他在80年代就敢写摇滚风格的少年壮志不言愁”;我们嘲笑霍尊的“天真”,却忘了他21岁那年,就敢在好声音舞台上唱一首“没人听得懂”的卷珠帘。

或许,娱乐圈本就没有“标准答案”。有人能在名利场里开出“莲花”,有人能在退隐后守住“净土”,重要的是,当你站在“十字路口”时,能不能听到自己心里那首卷珠帘——哪怕全世界都说不该走那条路,你也敢唱下去。

如今再听刘欢唱从头再来,听霍尊的天行九歌,突然明白:真正的音乐,从来不是“奖杯”和“流量”能定义的。刘欢和霍尊的故事,就像两面镜子,照见了娱乐圈的光鲜,也照出了背后的无奈。但只要还有人敢“不走寻常路”,华语乐坛就永远不会“没有声音”。毕竟,当年那个让刘欢转身的少年,用一首歌告诉过我们:“大梦初醒卧薪薪胆,只有阵痛才能迎来新生。”这或许,就是这个故事最想说的“未解之谜”吧。