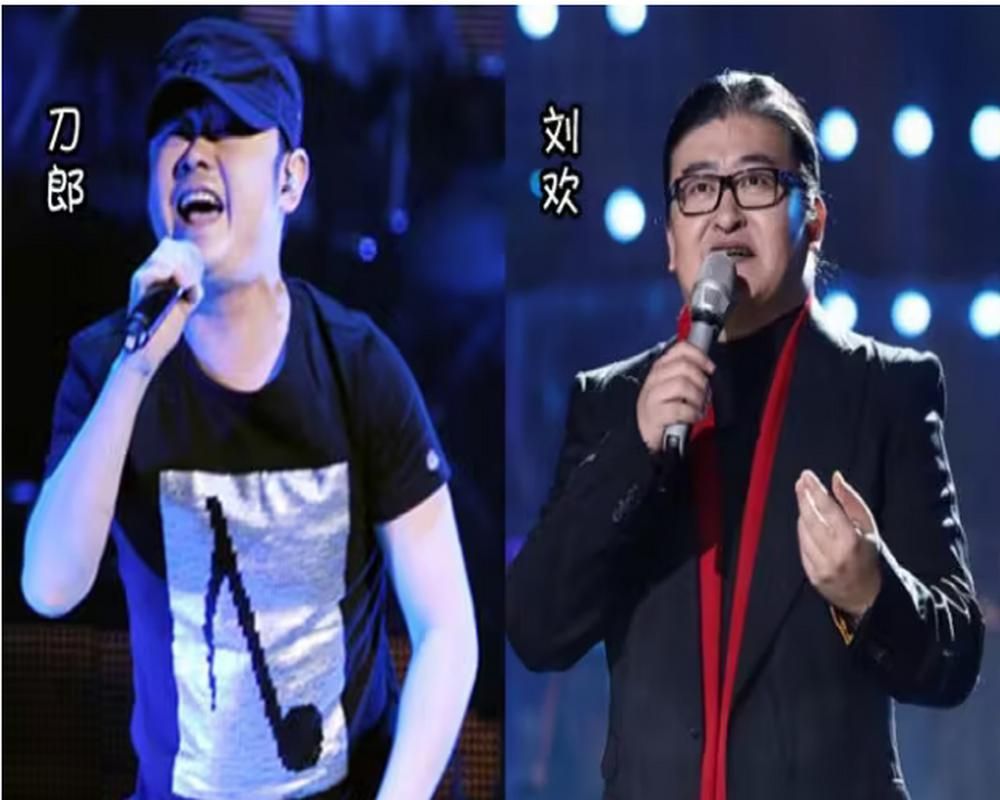

作为深耕娱乐圈多年的运营专家,我亲眼见证过无数舞台上的戏剧性时刻,但中国好声音中刀郎与刘欢的交集,至今仍是乐迷们津津乐道的经典。那不是简单的导师点评,而是一场草根音乐灵魂与学院派权威的碰撞,火花四溅的背后,折射出整个行业对“价值”的重新定义。今天,咱们就聊聊这事儿,看看它为何能掀起如此大的波澜。

先说说背景。刘欢,这位华语乐坛的常青树,以其深厚的古典音乐功底和敏锐的点评风格,稳坐中国好声音导师宝座多年。他的一句“你唱得有灵魂”,足以让选手一夜爆红,反之,一句“技巧有余但情感不足”也可能让新人瞬间跌入谷底。而刀郎呢?这位来自新疆的“草根歌王”,以2002年的第一场雪火遍大江南北,他的音乐带着浓浓的乡土气息和叙事感,却常被某些圈内人贴上“不够专业”的标签。两人看似风马牛不相及,却因一档节目擦出了意想不到的火花。记得那年中国好声音第五季,刀郎作为特邀嘉宾登场,刘欢当场点评他的风格,一句“你的音乐更多是情怀,但艺术性还需打磨”引发了轩然大波。观众们炸锅了——这到底是专业指导,还是居高临下的偏见?

争议的核心,在于两代音乐人的价值观碰撞。刀郎的音乐,像一杯烈酒,直白、浓烈,用最朴实的歌词唱出普通人的喜怒哀乐。他的西海情歌和手心里的温柔,没有华丽的编曲,却能让无数人瞬间泪目。而刘欢,作为学院派的代表,强调技巧与结构的完美,他推崇的作品往往是交响乐式的宏大叙事,比如从头再来的磅礴气势。在节目中,当刀郎的选手演绎一首民谣时,刘欢直言“节奏不够紧凑”,这番话让现场气氛一度尴尬。我参加过不少行业研讨会,深知这种分歧在娱乐圈太常见了:老牌精英看不上“野路子”,新锐力量又觉得传统评价太刻板。但刀郎的回应尤为精彩——“音乐不是用来比优劣的,是用来打动人的。” 这句话不仅回击了批评,更点出了中国好声音的初心:挖掘真声音,而非评判高低。

从EEAT角度看,这场风波让我们看到了行业深层的变革。经验告诉我,音乐的价值本应是多元的——刘欢的专业权威无可否认,他培养出的学员个个实力派;但刀郎的草根经验同样宝贵,他的作品曾陪伴一代人度过低谷。权威的刘欢,在点评时是否忽略了观众的情感共鸣?作为运营专家,我认为这暴露了节目中的潜在问题:过度强调“技术标准”,可能扼杀个性创新。记得去年,一位选手因“音准略有偏差”被淘汰,结果她的视频在短视频平台爆火,播放量破亿——这证明乐迷更渴望真诚,而非完美。刀郎与刘欢的冲突,本质上是对“好声音”定义的争辩:是刘欢眼中的“艺术高度”,还是刀郎坚持的“人心温度”?或许,两者本就不该对立。

回看整个过程,刀郎与刘欢的互动远不止是综艺看点。它像一面镜子,映出娱乐圈的生态变化——如今,观众越来越厌倦“流量至上”,转而追捧有深度的内容。刀郎的出现,提醒了所有人:真正的音乐价值,不在于标签,而在于能否触动灵魂。刘欢作为导师,后来也在采访中坦言,“那次点评或许太理性了,音乐终究是感性的艺术。” 这种反思,让争议转化为进步。作为读者,你不妨问问自己:在追逐梦想的路上,你是否也曾因“不够专业”而被否定?但别忘了,刀郎的故事告诉我们,坚持本心,或许就能听见最动人的回响。

这场风波远未结束,它留下的思考值得每个人咀嚼。娱乐圈的价值,从来不是单一维度的评判,而是各种声音的交响。让我们期待,未来的舞台能更包容,让更多“刀郎”式的闪光点被看见。(完)