说到2017年的音乐综艺,很多人的脑海里会突然冒出几个画面:陈奕迅抱着吉他跟学员合唱十年,那英爽朗的笑声穿透屏幕,还有刘欢戴着标志性圆框眼镜,时不时在转椅上挪动一下身子,手里的笔在乐谱上轻轻一点——“这里,音准可以再松一点,别太紧”。这一年,中国新歌声第二季播出,刘欢首次加盟音乐导师阵容,没想竟成了观众心里“最像音乐老师”的那个人。

一、别人争抢“爆款学员”,他却总在“拯救遗憾”

2017年的中国新歌声,赛制升级,导师们为了抢学员“互不相让”:那英为了把扎西平措留到队里,甚至直接“跪求”;陈奕迅更是一边开玩笑“我要抢人”,一边悄悄记下每个学员的特点。可镜头切到刘欢这儿,画风总不太一样。

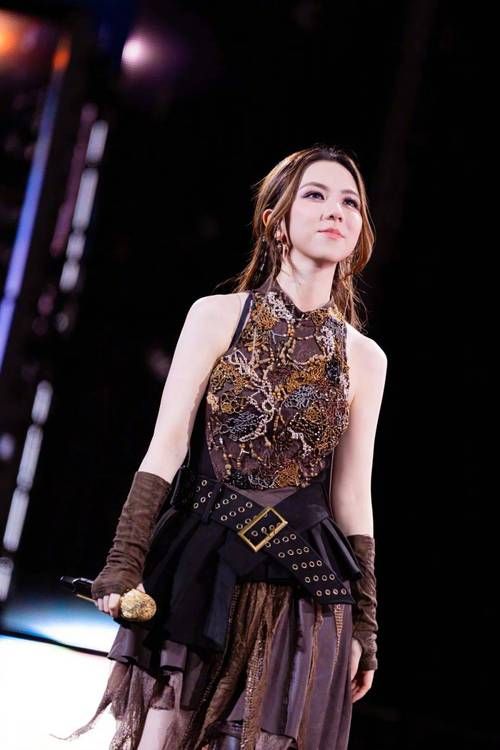

记得有个叫叶炫清的女学员,唱了一首从前慢,嗓音干净但气势稍弱。四位导师全部转身后,她紧张得攥着衣角。刘欢第一个开口:“你的音色很有故事感,但刚才是不是太在意‘唱对’了?音乐里‘错’一点,有时候才有味道。”他清了清嗓子,现场哼了一段,让叶炫清跟着“慵懒”一点,原本紧张的女孩突然笑了,最后一段唱下来,连陈奕迅都在旁边鼓掌:“刘老师,你这是‘临场教学’啊。”

还有一次,一个摇滚学员唱完,汪峰直接点评“技巧很好但缺了内核”,刘欢却接过话:“我年轻也玩摇滚,后来发现‘炸’不是唯一的东西。你觉得你唱的是愤怒,但观众听到的可能是‘委屈’——试试把声音压低,像跟人吵架时,越生气说话越小声的那种劲。”台下的摇滚爱好者看了直呼“被戳中了”,原来“有力量”不等于“吼得最大”。

二、金句不多,但每一句都“抠在音乐骨子里”

都说刘欢点评“不说人话”,可细品又觉得“句句都在理”。他不跟观众玩“共情套路”,也不刻意制造话题,但专业度就像他手里的乐谱——每个音都在位上。

记得有个学员唱改编版的九儿,加入了流行元素,被其他导师夸“有新意”。刘欢却皱了皱眉:“九儿的悲,是从骨子里渗出来的,你加了太多鼓点,像给她穿了件亮片外套,反而‘压’住了她的命。”他顿了顿,又说:“音乐改编不是‘贴标签’,是要让新东西和老东西‘长’在一起,就像给老房子搭个飘窗,得看承重墙能不能受得住。”

这段话后来被做成表情包传遍网络,有人笑“刘欢老师连改歌都要教‘建筑学’”,可很多音乐人却说“这才是真懂行”——不是凭感觉打分,而是拆开旋律、情感、文化层层看,哪个没对齐,哪个就得改。

三、“我是导师,但更是学员的‘耳朵’”

刘欢在节目里说过一句话:“我来这儿不是当‘评委’的,是当‘耳朵’的。学员们可能紧张到听不清自己的问题,我得帮他们把‘没唱出来的感觉’找出来。”

有个细节让观众特别感动:决赛时有个学员唱原创歌,紧张到跑调。刘欢没等点评环节,直接走到舞台边,拿着小声地问:“你觉得这首歌里最想说的是什么?‘不甘心’还是‘释怀’?”学员愣了愣,说“是不甘心”。刘欢点点头:“那那句‘我没输’就不用吼,像咬着牙说出来的,‘不’字拖半拍,‘我’字用气声,试试?”后来那场直播,很多观众暂停听学员那句“我没输”,说“能听到声音里的眼泪”。

很多人说他“太较真”,可2017年的综艺市场,不缺“话题导师”,缺的是“把学员当学生”的真心。就像当年有媒体问他“为什么要这么费劲”,他摘下眼镜揉了揉眼睛:“我50多岁了,来节目不是为了红,是想告诉年轻人,音乐这东西,来不得半点虚假。你今天偷了个懒,观众明天就听不出来。”

四、十年后再看:他留住的不仅是好声音

如今回头看2017年的中国新歌声,很多人说“最喜欢刘欢那段”。不是因为他说了什么惊世骇俗的话,而是他把一种“老派音乐人的劲儿”带到了综艺里——不浮躁、不迎合,像个老匠人,一点点雕琢手里的“作品”。

那年节目落幕时,刘欢送走最后一个学员,对着镜头说:“希望大家记住的不是谁的‘高音能上天花板’,而是哪首歌让你听了,突然想给朋友打个电话。”这句话,比任何导师战都让人难忘。

或许这就是刘欢2017年在中国新歌声里最珍贵的价值:他用专业和真诚告诉我们,音乐综艺不该只是“造星工厂”,更该是传递“热爱”的地方——热爱音乐,也热爱每个想认真唱歌的人。