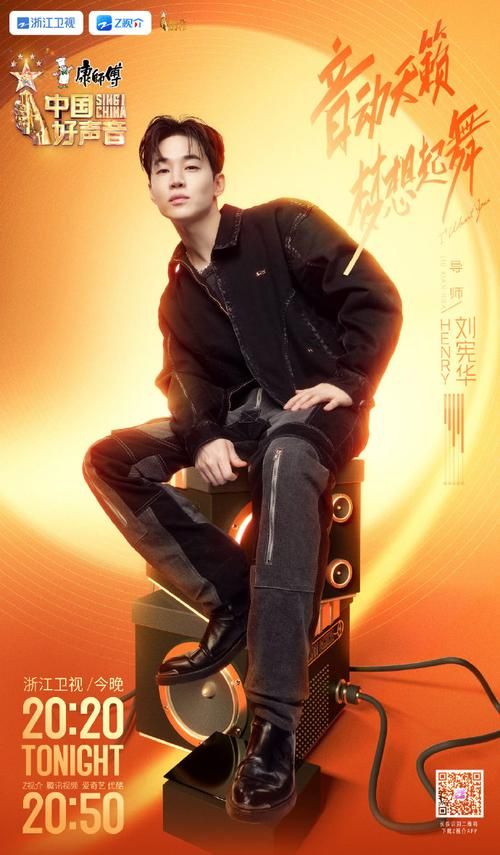

还记得2012年中国好声音第一季第一次见到刘欢时的样子吗?他戴着标志性的圆框眼镜,坐在导师椅上,说话时总带着一丝学者的沉静,点评时却总能戳中最柔软的地方。当其他导师为了抢学员直接“拍转椅”时,他更愿意耐心听完一首歌,然后用一句“这孩子在音乐里有自己的东西”来概括。

后来才发现,这种“慢”和“稳”,正是刘欢组最让人着迷的地方。从第二季的李琦、第四季的张磊,到第七季的单依纯、第十一季的潘云安……刘欢组的学员好像总有种“后劲”,比赛时或许不是最耀眼的,但几年过去,你翻出他们的舞台,依然会被里面的情绪和故事打动。这是为什么?是刘欢会“挑人”,还是他真的懂怎么让“好声音”一直“好”下去?

刘欢的“教学经”:从不教“怎么唱”,只问“唱什么”

“唱歌不是比谁嗓子高,比谁转音多,是比谁能把歌里的故事讲明白。”这是刘欢在节目中常说的话,也是他带组的底层逻辑。

记得第二季李琦盲选时唱我要我们在一起,高音部分穿透力十足,不少导师为他转身时都在喊“技巧!技巧!”但刘欢听完却说:“我听的不是你唱得多高,是你声音里的那股劲儿,像把心里话揉碎了唱出来。”后来在组内考核时,他没有让李琦挑战难度更高的歌,而是选了别怕伤心,让他在简单的旋律里反复打磨情绪——“你要知道,有时候一个气口、一个停顿,比十个高音更能让人记住你。”

这种“不唯技巧论”在第四季张磊身上更明显。这位抱着吉他唱南山南的“大叔”,初舞台时甚至被那英调侃“你这歌能不能再来点激情?”但刘欢却力挺他:“这首歌就像冬日里的一碗热汤,不烫,但暖到心里。音乐不需要所有人都觉得燃,只要有人听懂了,就够了。”后来张磊夺冠后有人说他“缺乏爆发力”,刘欢在采访里回怼:“音乐的爆发力从来不在嗓子,在人心。”

在刘欢组,学员很少被要求“复制别人的成功”。他会花时间听每个人写的歌,聊他们的成长经历——单依纯16岁参加节目时还在上学,刘欢没让她唱流行的情歌,而是选了永不失联的爱,却要求她“别把自己当歌手,就当是给喜欢的人写封信”;潘云安带着自己的原创作品若是模样来时,其他导师担心“改编难度大”,刘欢却拍板“就用你自己的版本,好的原创比翻唱一万遍都有价值”。

他像个“音乐园丁”,不把学员修剪成统一的“网红脸”,而是让他们长成自己本来的样子。

刘欢组的“学员群像”:不是“流水线作品”,是“有故事的人”

为什么刘欢组的学员总能让人记住?因为他们不是在“唱歌”,是在“分享”。

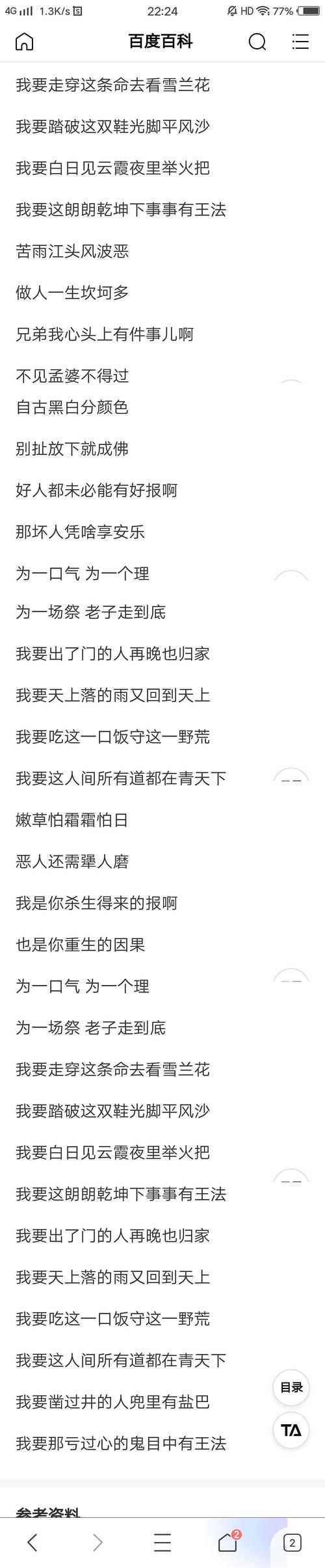

你想想张磊的南山南,歌词里“南山南,北秋悲,南山有谷堆”唱的是多少人对故乡的牵挂?李琦的追梦赤子心里“与其苟延残喘,不如纵情燃烧”,唱的是普通人的不甘心;单依纯的给电影人的情书,“旧戏院,花旦唱着似水流年”,你甚至能看到她站在后台,手里攥着剧本琢磨角色的样子……这些歌里没有炫技,却像老朋友跟你聊天,听着听着就跟着哭了。

刘欢常说:“好声音的标准不是你唱得多像原唱,是你能不能让我在你身上,看到另一个人的生活。”他会让学员在表演前先讲一个和这首歌有关的故事——李琦唱别怕伤心前,聊起小时候和爷爷在农村的日子,爷爷总说“伤心了就唱歌,唱着唱着就不难过了”;张磊改编南山南时,特意加入了一段口琴,他说“这首歌让我想起第一次离开家,背着吉他去打工,在出租屋门口拉琴的日子”。

这些故事让声音有了温度。当其他组的学员还在纠结“这首歌能飙到什么key”时,刘欢组的学员已经把“人”唱进了歌里。所以你会发现,他们的歌从来不是“爆款”,却能一直被循环——因为好的音乐从来不是“昙花一现”,是像老酒,越品越有味。

刘欢的“严”:不是“苛刻”,是“较真”

有人说“刘欢组的比赛最‘卷’”,不是学员之间卷,是刘欢在和“随便”较真。

录节目时,他经常因为一个细节喊“卡”。单依纯录永不失联的爱时,有句歌词“我会等 indefinitely”,她唱得太“顺滑”,刘欢把她叫过来:“‘indefinitely’这个词是‘永远’的意思,你唱得这么轻松,怎么让人相信你是‘永远’等下去?”让她对着镜子反复练,直到眼里有了“雾气”,再开口时,声音里带着一丝不易察觉的颤抖,才过了。

还有潘云安的原创若是模样,初舞台时他在第二段加了一段即兴转音,自己觉得“挺炫”,刘欢却皱眉:“炫技可以,但别把歌里的‘气’断了。你听这里——”他拿起吉他弹了一下原版,“这里本来该是‘憋一口气’的感觉,你转音一转,就没那种‘想说什么又说不出口’的劲儿了。”后来潘云安改了版本,去掉多余的转音,反而让歌更有“留白”,播出后好多人说“这首原创我听了十遍,还没听够”。

但这种“较真”不是“否定”,是“打磨”。刘欢从不说“你这里错了”,而是说“我们能不能这样试试”——他会蹲在地上和学员一起扒谱,会在休息时抱着吉他给学员示范情绪处理,甚至会为了一个咬字,翻出语言学资料来说“这个字的元音要放长一点,才能表达出那种‘遗憾’”。

所以刘欢组的学员,成长速度总是比别人快。因为他们不是在“完成任务”,是在“和音乐较真”。

说到底,刘欢组的“后劲”,是音乐的“初心”

这些年,中国好声音换过多少导师,变过多少赛制,但刘欢组好像一直没变——不追流量,不造“人设”,只让学员“好好唱歌”。

你会看到他把学员推到幕前,自己却躲在角落里鼓掌;会看到他拒绝“剧本化”的煽情,只聊“这首歌的创作”;会看到哪怕学员被淘汰,他也说“好声音只是起点,你们的音乐之路还长着呢”。

有次采访有人问他:“带组这么累,为什么还坚持自己的方式?”他笑着说:“因为我是做音乐的人啊。我要让这些孩子知道,唱歌不是为了火,是为了唱自己心里的话。这比什么都重要。”

或许这就是刘欢组的答案:他从不把学员当成“节目道具”,而是当成“未来的音乐人”;他不在乎能不能靠学员蹭热度,只在乎他们的音乐能不能被人记住。

所以现在再听刘欢组的歌,你会发现里面没有浮躁的“快餐感”,只有踏实的“音乐性”。就像他常说的:“好声音就像一棵树,需要慢慢扎根,才能长出枝叶。开再花都不重要,重要的是,这棵树能不能一直活下去。”

这大概就是我们能一直记住他们的原因——因为他们唱的不是“歌”,是音乐该有的样子:真诚、有温度,值得一辈子反复听。