“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄……”1994年三国演义片头曲一响,多少人的DNA动了?可你有没有想过,这首火遍大江南北的歌,歌词压根不是刘欢写的——它是明代杨慎的临江仙,刘欢只是个“二度创作者”。可偏偏就是他,把六百年的古诗唱进了每个中国人的骨血里。这到底是本事,还是运气?

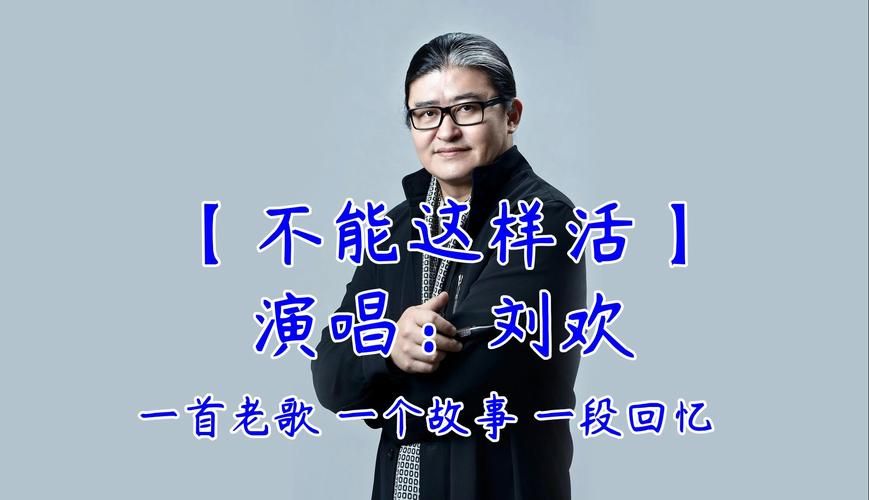

刘欢和三国演义:一场“互相成就”的缘分

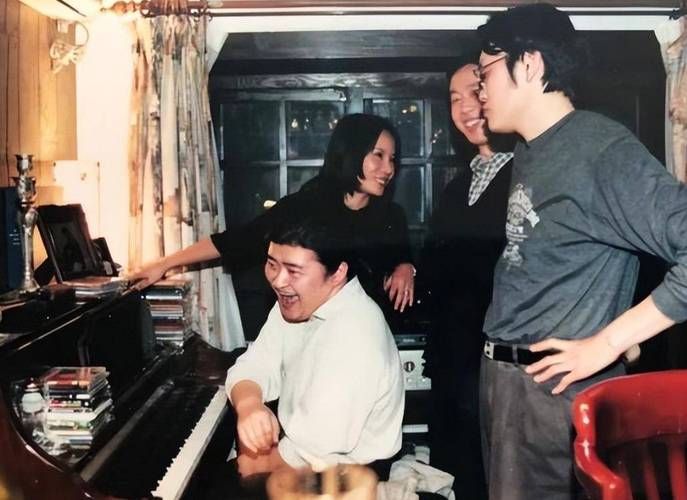

要聊这首歌,得先说刘欢和三国演义的“绑缚”。1990年代初,央视要拍三国演义,找主题曲时,第一个想到的就是刘欢。为什么?因为当时乐坛没人比他更懂“大格局”——他嗓音里的沧桑感,像是长江里泡过几十年的石头,既有历史的厚重,又有江湖的旷达。

可刘欢自己有点犹豫:“这词是明朝的,离现在五百年了,唱不好就成了掉书袋。”可导演王扶林坚持:“没人比你更合适,你身上有股‘英雄气’。”后来刘欢自己琢磨:“与其‘唱’词,不如‘说’历史。”他特意加了句道白“白发渔樵,惯看秋风”,把古诗从书本里拽出来,像在酒馆里听老渔夫讲三国故事——一下子,观众就代入进去了。

杨慎的词,凭什么让刘欢“唱活”?

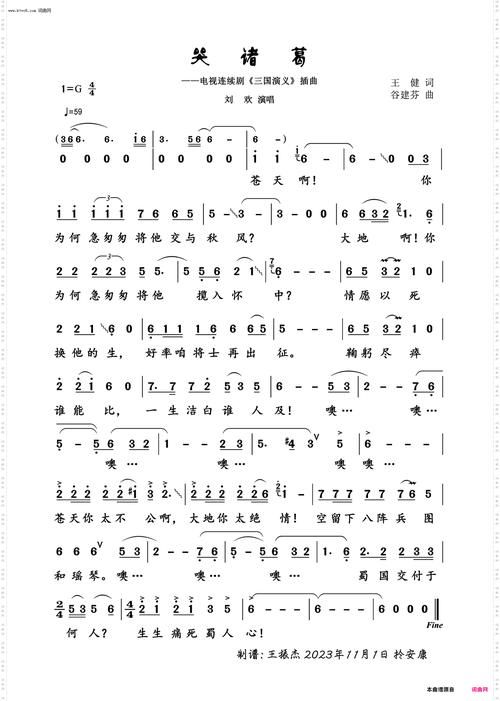

很多人以为歌词是刘欢写的,其实临江仙原作是这样的:“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在,几度夕阳红。白发渔樵江渚上,惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事,都付笑谈中。”

杨慎写这首词时,刚因“大礼议”事件被贬云南,半生潦倒。他看着长江水,突然想通:曹操、刘备这些英雄,不也跟浪花一样,来过又走了?所谓“是非成败”,回头看看,不过是“转头空”。可这种“空”,不是消极,是“看开了”——渔樵喝着浊酒,把历史当段子讲,这才是中国人的大智慧。

刘欢唱的时候,没把这当成“古诗朗诵”。他处理得特别妙:第一句“滚滚长江东逝水”,用气声带出“长江”的绵长,“浪花淘尽英雄”突然拔高,像浪花拍岸;到“是非成败转头空”,又压下来,声音里带点苦笑;最后的“都付笑谈中”,甚至加了点沙哑,像是喝多了酒拍大腿笑——杨慎写在纸上的“旷达”,被他用嗓子“演”活了。

为什么30年过去,我们一听前奏就起鸡皮疙瘩?

这首歌的神,在于“精准”。1994年的中国,刚改革开放没几年,人人都憋着一股“要成功”的劲。可这首歌告诉你:英雄也好,普通人也罢,最后都是“浪花淘尽”。它不教你躺平,是让你别被“是非成败”困住——就像刘欢后来采访说的:“我不是让大家别努力,是努力之后,得有‘笑谈中’的心态。”

更绝的是编曲。电子乐混着古筝,前奏一出来,像是从历史长河里飘来的声音;副歌部分没有太多配器,就是刘欢的嗓子在空旷里飘,听着就像站在长江边,风一吹,整个人都通透了。

现在回头看,刘欢哪是“唱”了一首歌?他是用六百年的古诗,给九十年代的中国人,递了一剂“解药”——在追名逐利的社会里,提醒大家抬头看看长江,想想什么是真正的“英雄”。

结语:好歌,是能让你听见的“人生”

所以回到最初的问题:刘欢没写一个字,凭什么让这首歌成为经典?因为他懂“真”——杨慎的词是真感慨,刘欢的唱法是真性情,90年代的人是真需要。这种“真”,穿越了时间和媒介,30年过去,前奏一起,你还是会想起那个站在长江边,发呆的自己。

说到底,好歌词不是用华丽的词堆出来的,是能戳中人心里的那点东西——关于时间,关于得失,关于我们都逃不过的“浪花淘尽”。而刘欢,恰好是把这东西“唱”进我们心里的人。