提起90年代的华语乐坛,绕不开刘欢和王菲这对“活化石”级的组合。他像醇厚的陈年佳酿,低音炮里藏着岁月的分量;她似山间清冽的溪流,空灵嗓音能穿透时光的薄雾。但要说两人最让人念念不忘的,除了那些传遍大街小巷的歌,还有一支几乎被时光遗忘的“三部曲”舞蹈视频——没有华丽的特效,没有精密的编排,却让三十年后的观众回看时,依然能感受到扑面而来的真诚与张力。

“三部曲”到底是什么?那些藏在旋律里的“非典型舞蹈”

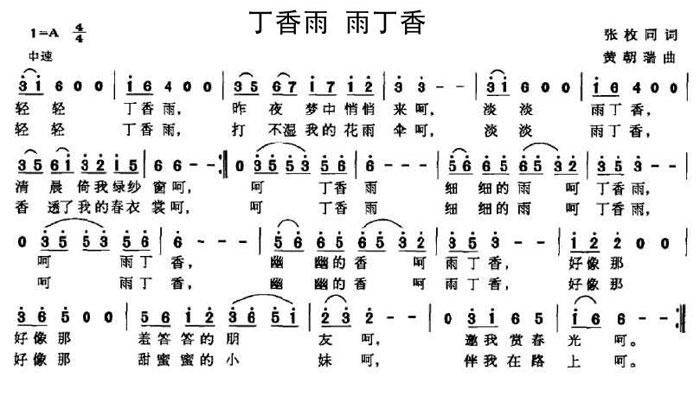

其实严格来说,刘欢和王菲从未合作过传统意义上的“舞蹈作品”。所谓的“三部曲”,更多是当年他们同台表演时,即兴融入的肢体互动,像极了高手过招时的“心有灵犀”。

最经典的一次,莫过于1998年春晚的相约一九九八。两人站在舞台中央,中间隔着一把椅子,王菲白色长裙飘飘,刘欢黑色西装挺括。当唱到“相约相约在那一九九八”,王菲突然侧过身,指尖轻轻划过刘欢的手背,刘欢则顺势握住她的手腕,微微一带——没有夸张的旋转跳跃,却像武侠片里的“点到为止”,每个动作都卡在音乐的重拍上。后来有人说,那短短三秒的肢体接触,比当时的很多刻意编排的舞蹈“更有戏”。

还有一次是在某次颁奖礼上,两人合唱我和你。王菲穿着宽松的红色卫衣,抱着吉他轻晃身体,刘欢站在她身后,双手自然下垂,偶尔跟着节奏点头。当音乐进入到副歌,王菲突然转了个圈,裙摆扬起弧度,刘欢下意识地伸手扶了一下,两人相视一笑。那笑容里没有偶像包袱,更像是老朋友一起 rehearse 时的随意,却比任何设计好的“默契时刻”都戳心。

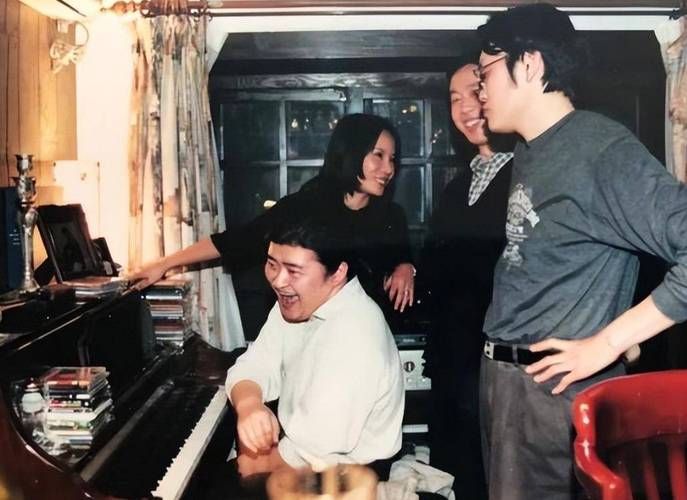

甚至还有他们私下场合的视频片段,比如某次慈善晚宴后的即兴表演。王菲穿着平底鞋,踩着乐队鼓点的节奏轻轻跺脚,刘欢则学着她的小动作,把话筒当“指挥棒”挥来挥去。明明是两个风格的碰撞,却奇妙地融合在一起——他的沉稳像地基,她的灵动像飞鸟,一起搭出了一座让人忍不住回味的舞台小屋。

为什么这几段“非舞蹈”能成为时代的眼泪?

现在看当时的视频,画质模糊,布景简单,甚至有些镜头都在晃动,但为什么偏偏这几段互动,能让几代观众反复回味?或许答案就藏在“真诚”这两个字里。

那会儿的舞台,没有修图没有提词,歌手的每一句唱腔、每一个动作都得靠真功夫。刘欢唱歌时会习惯性皱眉,手指不自觉地敲打节奏;王菲说话时总带着点小迷糊,转身时裙摆挂到麦克风杆,还会俏皮地吐吐舌头。这些“不完美”的细节,反而让他们像身边的朋友,隔着屏幕都能感受到“人味儿”。

更重要的是,他们从没把“舞蹈”当成任务。刘欢自己都说过:“我跳舞?那纯属误打误撞。”王菲更直白:“我哪会跳舞啊,就是跟着感觉晃晃。”正因为他们放下了对“完美舞台”的执念,反而让肢体语言成了情绪的延伸。王菲转圈时的裙摆,是“愉悦”的具象;刘欢扶她时的手背,是“守护”的温度;两人合唱时对视的眼神,更是“默契”的最好证明——这些细节,比任何华丽的舞步都更能打动人心。

有人说,现在的舞台太“精致”了,歌手们练舞练到肌肉记忆,动作整齐划一,却少了点“人味儿”。回看刘欢王菲的“三部曲”,突然明白:有些经典从来不是“设计”出来的,而是两个人站在台上,把对音乐的热爱、对彼此的欣赏,融进了每一个呼吸、每一个动作里。

30年后再翻看,我们到底在怀念什么?

这些年,“情怀”被反复消费,很多经典被翻拍,却再难复制当年的感觉。刘欢王菲的“三部曲”也是如此,画质不清,动作简单,可为什么每次刷到视频,评论区都会飘满“爷青回”?

或许我们怀念的,不是那几段舞蹈,而是那个“敢于不完美”的时代。那时候的歌手,不用每天担心身材管理,不用刻意营造“人设”,只需要把歌唱好、把舞台演好,就能收获满堂喝彩。刘欢的“不修边幅”和王菲的“随性洒脱”,恰恰是对当时浮夸娱乐圈的一股清流。

我们也怀念那种“纯粹的默契”。刘欢和王菲合作过很多次,却从没有炒作过“CP”。他们的互动,都像老友重逢的自然——一个眼神就懂对方要唱哪句词,一个小动作就能接住对方的梗。这种默契,不是刻意营业出来的,而是无数次同台、无数次磨合后,沉淀出的“心照不宣”。

或许更重要的是,我们怀念那种“把观众当朋友”的心态。当年刘欢王菲站在台上,从没想过“我要成为经典”,只是单纯地想把好音乐分享给大家。这种“不设防”的真诚,恰恰是最珍贵的。

现在再听相约一九九八,那句“是的心动,让有情人终成眷属”依然戳心;再看当年那段模糊的互动,王菲转圈时裙摆扬起的弧度,刘欢扶她时眼里的笑意,都像一幅未干的水彩画,温柔地留在了时光里。

为什么刘欢王菲的“三部曲”舞蹈视频能封印几代人的记忆?或许答案很简单:因为真正的经典,从来不需要刻意证明——只要音乐响起,只要他们站在那里,就能让我们瞬间回到那个简单又真诚的年代。